Dass ausgerechnet Kapitalismuskritiker vor kurzem den schweren Anschlag auf das Berliner Stromnetz verübten, entbehrt nicht einer gewissen bitteren Ironie. Die Angreifer wollten laut einem von der Polizei als authentisch eingestuften Bekennerschreiben die Wirtschaft treffen. Die selbst ernannten „Anarchist:Innen“ hatten es auf Unternehmen aus sensiblen Bereichen wie IT, Robotik, Biotechnologie oder Rüstung in Berlin-Adlershof abgesehen. Dort residieren auf einer Fläche von fast fünf Quadratkilometern mehr als 1300 Firmen und Forschungseinrichtungen. Es ist der größte Technologiepark Deutschlands.

Fast drei Tage lang war der Strom weg. Nicht nur dass die mutmaßlich linksextremen Aktivisten mit ihrer Brandattacke auf zwei Hochspannungsmasten den Südosten der Hauptstadt lahmlegten. Sie trafen auch Unternehmer, die früher in einem antikapitalistischen System zu Hause waren. Denn in Adlershof hat für manchen DDR-Wissenschaftler nach der Wende ein neues Leben begonnen.

Für viele Forscher zwischen Greifswald und Jena war damals eine Welt zusammengebrochen. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik vor 35 Jahren wurde nicht nur die Ost-Wirtschaft entweder abgewickelt, verkauft, zerteilt oder umgebaut. Auch die Ost-Wissenschaft traf ein ähnliches Schicksal. Sie wurde inventarisiert, evaluiert, eingestellt oder stark verändert weitergeführt.

Einige Hundert westdeutsche Professoren reisten anfangs zur Begutachtung an. Ihnen standen 100.000 Betroffene gegenüber. So viele waren noch an Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in Ostdeutschland beschäftigt, davon rund 7500 Hochschullehrer und 31.000 wissenschaftliche Mitarbeiter.

Vom Küchentisch auf den Weltmarkt

Restaurant „I due amici“, direkt an der Adlershofer Hauptverkehrsschlagader gelegen, der Rudower Chaussee, und am zentralen Platz und Konferenzzentrum, dem „Forum“. Das italienische Ristorante ist beliebt im Kiez, es hat jeden Tag außer an Heiligabend geöffnet.

Norbert Langhoff gehört dort zu den Stammgästen. Der Ober plaudert gerne mit ihm. Der Mann mit dem schlohweißen Haar geht auf die 90 zu, doch man könnte ihn auch für 70 halten. Er hat nicht nur des guten Fischs wegen in das „Due amici“ eingeladen. Er will auch berichten, wie es um sein wichtigstes Projekt derzeit steht: den gut 600 Seiten umfassenden Sammelband „Leucht-Türme“ mit dem Untertitel „Adlershofer Hightech-Firmen und ihre Geschichte“.

Die im Leipziger Universitätsverlag erscheinende Dokumentation ist fast fertig. Sie soll am 28. Oktober vorgestellt werden, an Langhoffs 90. Geburtstag. Der Buchtitel ist Programm. Im Technologiepark ansässige Unternehmer erzählen darin, wie sie „Erfolg durch Leistung“ hatten, wie sie „vom Küchentisch auf den Weltmarkt“ gekommen sind oder wie sie „Wissen zu Arbeit“ werden ließen. Weit mehr als ein Dutzend kommen darin zu Wort. Doch man darf das Buch auch als Langhoffs Vermächtnis lesen. Es handelt sich zu großen Teilen um Unternehmen, die aus seiner einstigen Wirkungsstätte hervorgegangen sind.

„Überraschend gute Kollegen“

In der DDR war der habilitierte Ingenieurwissenschaftler seit den früher Siebzigerjahren Direktor des Zentrums für wissenschaftlichen Gerätebau. Sein ZWG war ein Ostspezifikum, eine an der Akademie der Wissenschaften als außeruniversitäres Institut angeschlossene Organisation. Sie sollte für andere Akademie- und Hochschulinstitute physikalische Geräte und Anlagen entwickeln und selbst fertigen. Es ging um hoch spezialisierte Mess-, Prüf- und Sensortechnik, um Bereiche wie Spektroskopie, Chromatographie, Röntgenanalytik oder Halbleitertechnik.

Wie wichtig das Zentrum für das nach Autarkie strebende sozialistische Deutschland war, zeigen zwei Zahlen: Es konnte Ende der Achtzigerjahre auf einen Haushalt von gut 100 Millionen Mark zurückgreifen und beschäftigte um die 1700 Mitarbeiter.

Die deutsche Einheit überlebte das ZWG nicht. Zwar lobte der damalige Vorsitzende des Wissenschaftsrates in einem Interview: „Überraschend gut sind die Kollegen auch in den Bereichen, die bedauerlicherweise nicht mehr gebraucht werden, zum Beispiel in der Nachkonstruktion von Apparaten.“

Enttäuschung, Bitternis, Verzweiflung

In einer abschließenden Stellungnahme des westdeutschen Gremiums, das seit 1957 die Politik hinsichtlich der Weiterentwicklung der Hochschullandschaft berät, hieß es aber kühl: „Es besteht (…) der Eindruck, daß die Fertigstellung begonnener Produktentwicklungen auch mit etwa der Hälfte des bisherigen Personaleinsatzes erreicht werden kann.“ Und: Um die Aktivität des Zentrums weiterzuführen, sei die Gründung von Firmen notwendig.

Langhoff selbst wusste das nur zu gut. „Wir sehen uns mit allen Instituten der Akademie der Wissenschaften der DDR vor die Tatsache gestellt, daß diese gemäß Artikel 38 des Einigungsvertrages aufgelöst werden“, schrieb er in der letzten Ausgabe der Mitarbeiterzeitung „Interne Informationen“ vom Dezember 1991. Dazu komme, dass der Markt der Analysenmesstechnik außerordentlich hart umkämpft sei.

Schon damals hatten in den zwei Jahren seit dem Revolutionsnovember 1989 an die 700 Mitarbeiter das Institut verlassen. Für die verbleibenden knapp 1000 brachte ihr langjähriger Chef unter der melancholischen Überschrift „Zum Abschied“ die Gemütslage so auf den Punkt: „Dieser häufig schmerzliche Umbruch bringt, wie wir dies täglich erleben, viel Enttäuschung, Bitternis, Verzweiflung, aber auch Hoffnung mit sich.“

Eine Forscherikone gründet ein Unternehmen

Wer mehr über diese Gefühle erfahren will, muss Christine Wedler besuchen, gut zehn Fußminuten vom Ristorante „I due Amici“ entfernt. Eine nach Ansicht von Begleitern „toughe“ Frau, die mit ihrer Meinung ungern hinterm Berg hält. Die promovierte Chemikerin wäre gerne Schauspielerin geworden, „aus Freude am Spiel“. Zehn Jahre lang machte sie zusammen mit einer Laientruppe Pantomime. Und das steckt noch heute ein wenig in ihr drin.

Im Hauptberuf ist sie Geschäftsführerin. Ihre ASCA GmbH, in wenigen Räumen eines Bürogebäudes in der Nähe des Teltowkanals gelegen, hat sich auf angewandte Synthesechemie spezialisiert. Die Pharma- und die Chemieindustrie sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen gehören zu den Auftraggebern. Mit rund 15 Mitarbeitern entwickelt die Firma Referenzmaterialien, um Schadstoffe in Lebensmitteln und in der Umwelt zu analysieren.

Wedler gründete das Unternehmen vor 25 Jahren gemeinsam mit ihrem 2016 verstorbenen Partner Hans Schick. Der Professor galt als eine Forscherikone in der DDR und hatte in der Akademie der Wissenschaften eine starke Stellung. Ohne ihn wäre die Antibabypille wohl nicht so schnell verfügbar gewesen. Er entwickelte einen ökonomisch günstigen Syntheseweg für ein wichtiges Zwischenprodukt, der patentiert und auch in den Westen verkauft wurde. „Schering hat richtig gelöhnt dafür“, erinnert sich Wedler.

„Ich dachte, ihr seid ja bescheuert“

Sie erinnert sich aber auch daran, wie Schick litt, nachdem im vereinigten Deutschland alle Akademieinstitute geschlossen wurden. „Er hat nicht viel geredet, aber solche Sachen . . .“ Pause. „Das war hart erarbeitet. Und dann war das alles nix mehr. Das verwindet man eigentlich nicht.“ Auch nach 35 Jahren Einheit bleibt ein bitterer Beigeschmack über die Entwicklungen. Wedler spricht von einem bis heute anhaltenden Bodensatz von Erlebnissen und Erinnerungen.

Dazu gehört für die Frau mit den eigentlich optimistisch blickenden Augen auch manche grundlegende Erfahrung mit der Politik und dem neuen System. Mit 20 Jahren Berufserfahrung und 20 Jahren im öffentlichen Dienst, so dachte sie damals, könne man nicht so leicht entlassen werden. Von wegen. „Uns haben sie damals ein halbes Monatsgehalt angeboten als Abfindung“, empört sich Wedler. „Ein halbes Monatsgehalt!“ Mit ihrer Pantomimeexpertise versucht sie sich am damaligen Gesichtsausdruck. „Da waren wir beleidigt. Und gnatzig. Ich dachte, ihr seid ja bescheuert. Die ganze Wiedervereinigung hat mir keinen Spaß mehr gemacht.“

Zurück zu Norbert Langhoff. Er will Rainer Hammerschmidt vorstellen, den Chef des Vakuumspezialisten Bestec, einen langjährigen Weggefährten. Der Senior läuft flink durch die breiten Adlershofer Straßen, die er seit vielen Jahren genau kennt. Vom italienischen Ristorante geht es vorbei an einer Ikone der DDR-Wissenschaft und -Architektur. Die berühmten Kugellabore, im Volksmund Akademiebusen genannt, entstanden Ende der Fünfziger-, Anfang der Sechzigerjahre. In der Stahlbetonkonstruktion ließen sich physikalische Experimente durchführen, die auf gleichbleibende Temperaturen mit allenfalls minimalen Schwankungen angewiesen waren. Heute stehen die Kugellabore unter Denkmalschutz, das freut Langhoff.

Die Leuchttürme erschließen sich nicht sofort

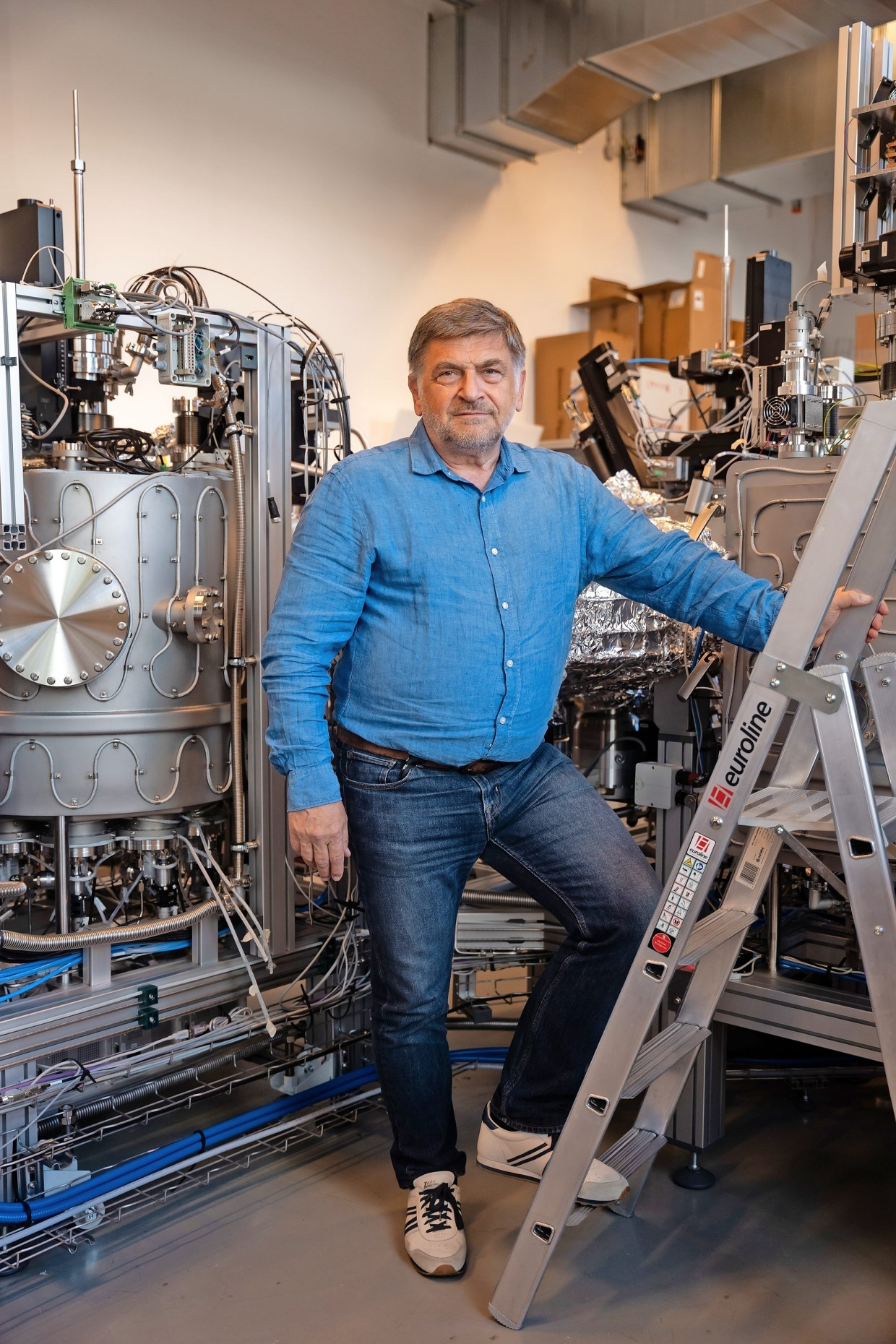

Ein paar Meter weiter, gleich gegenüber den Berliner TV-Studios, wo Sendungen wie „Hart aber fair“ und „Maischberger“ aufgezeichnet werden, findet sich die Bestec-Zentrale. Das Unternehmen ist ein größeres Kaliber als Wedlers ASCA. Man arbeitet inzwischen für 250 Kunden auf der ganzen Welt. Unter anderem zählt DESY dazu, das Deutsche Elektronen-Synchrotron, eine der global größten Einrichtungen für die Teilchenbeschleunigerforschung.

„Unsere Leuchttürme erschließen sich funktional selbst auf den zweiten Blick nicht ohne Weiteres“, gibt Mitgründer Hammerschmidt zu – aber das mindert den Stolz auf das Erreichte kaum. Auch wenn gerade diese hohe Spezialisierung den Start ruckelig gestaltete. „Das war ein zähes Ringen, weil die Bankangestellten mit den von uns präsentierten Inhalten der Firma nichts anfangen konnten. Wir wollten eben keine Taxis fahren oder eine durchgeplante Produktion unter Nutzung standardisierter betrieblicher Abläufe aufbauen.“ Nein – Bestec ist heute nach eigener Beschreibung in seinem unscheinbaren dreigeschossigen Gebäude „an den Rändern des technisch Machbaren“ unterwegs.

Dazu soll künftig auch die Arbeit an Quantencomputern zählen, denen das Potential zugebilligt wird, mit unglaublichem Rechentempo eine neue IT-Ära einzuläuten. Für die dafür notwendigen elektronischen Schaltungen spiele die hohe Reinheit der Leiterbahnen eine entscheidende Rolle, und so seien die Beschichtungsanlagen auszulegen.

Sie eint die grundlegende Einstellung

„Hier hat Bestec bereits mit einigen Referenzsystemen den Fuß in der Tür“, sagt Firmenchef Hammerschmidt. Als Mittsechziger denkt er schon über ein für ihn sinnvolles Ausstiegsszenario nach. „Man könnte es sich einfach machen, das Unternehmen irgendwelchen Kraken beziehungsweise Investmenthaien vor die Füße werfen, die praktisch alles kaufen. Genau das ist nicht mein Plan.“

Auch Christine Wedler steht vor ähnlichen Problemen. Sie will aber nicht komplett der Berufswelt auf Nimmerwiedersehen sagen, sondern zunächst nur etwas kürzertreten. Zwei junge Ko-Geschäftsführer aus dem eigenen Haus unterstützen sie dabei. Norbert Langhoff wiederum müsste rechnerisch schon vor einem Vierteljahrhundert in Rente gegangen sein. Aber Ruhestand ist nicht sein Ding. 2015 verkaufte er zwar sein 1993 gegründetes Unternehmen IfG (Institut für Gerätebau). Doch noch immer schaut er regelmäßig in Adlershof vorbei, offiziell als „Senior Scientist“ im Institut für angewandte Photonik, das sich mit prozessnaher Röntgenanalytik und röntgenoptischen Systemen beschäftigt.

Bei aller Unterschiedlichkeit eint die drei Wissenschaftsunternehmer in Adlershof eine grundlegende Einstellung zu den deutsch-deutschen Ereignissen der letzten dreieinhalb Jahrzehnte. Man kritisiert die damalige Art und Weise des West-Umgangs mit den Ostdeutschen, bedauert, dass das gemeinsame Deutschland nicht mehr Tugenden aus dem Osten übernommen hat.

In der neuen Welt angekommen

Zugleich ist klar: Hier sprechen keine Menschen, denen im Westen gerne das Etikett Jammer-Ossi angehängt wird. Im Gegenteil: Jeder ist längst in der neuen Welt angekommen, auch wenn der Weg dahin zuweilen steinig war. Unternehmer wollten sie nicht unbedingt werden. Sie mussten es. Aus der Not heraus. Heute sind sie stolz darauf.

Norbert Langhoff hat in seinem Buch ein Bild abdrucken lassen. Es zeigt ein Küken, das offenbar gerade dabei ist, einen scheinbar unüberwindlichen Treppenabsatz zu erklimmen. „Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat’s gemacht“, ist am Rand des Fotos zu lesen.