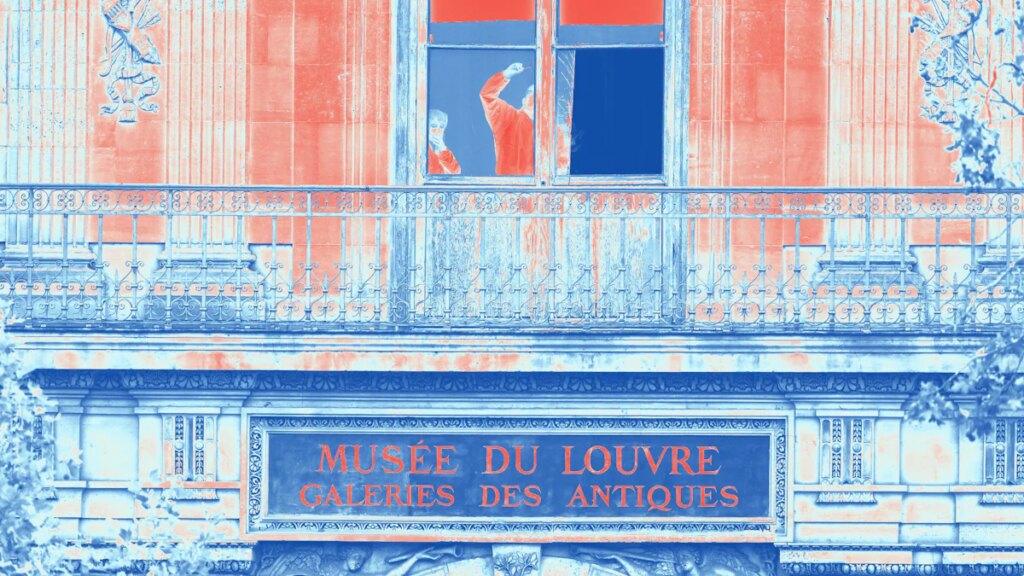

Gerade haben die französischen Herbstferien begonnen, die Regierung ist immer noch im Amt, und ein ereignisreiches Jahr biegt auf die Zielgerade ein, als die Nachricht vom Diebstahl der Juwelen aus dem Louvre Frankreich in eine neue Identitätskrise stürzt. Besonders geschmackvoll oder stilprägend waren die Stücke aus der Zeit von Napoléon III zwar nicht, die Symbolik des Vorgangs ist weit wichtiger als der tatsächliche Verlust. Seit dem Sonntagvormittag ergeht sich das Land in Selbstanklage und sucht nach der passenden Interpretation, um das filmreife Geschehen so auszudeuten, dass aus einem Verbrechen ein Moment der Wahrheit wird. Ohnehin glänzt die französische Öffentlichkeit in einer klassischen Kulturdisziplin, die hierzulande nur regional praktiziert wird: die Lösung spektakulärer Kriminalfälle per privater Fernermittlung und ihre Deutung als Zeichen einer unheimlichen Gegenwart. Jedes Gewaltverbrechen bekommt neben dem Schrecken der Tat noch eine kulturkritische Dimension: Was sagt es über uns aus, dass so etwas geschehen kann?