Damit verstärkt sich der Trend aus dem Jahr 2023, als weltweit bereits drei Prozent weniger umgesetzt wurden als 2022 und der Gesamtumsatz sich auf rund 65 Milliarden Dollar belief. So weit unten wie im Covid-Krisenjahr 2020 ist der Kunstmarkt zwar noch nicht angekommen – damals stürzte der globale Umsatz um 22 Prozent auf 50,1 Milliarden Dollar ab –, doch bewegt er sich jetzt deutlich unterhalb des vorpandemischen Niveaus von 64,1 Milliarden im Jahr 2019.

Überraschen können die Erkenntnisse des Reports allenfalls in ihrer Deutlichkeit. Politische und wirtschaftliche Dauerkrisen fordern auch vom globalisierten Kunstmarkt ihren Tribut, und die zuletzt aufgekommene Hoffnung auf Stabilisierung oder gar einen Aufschwung nach den überstandenen Wahlen in den USA und in Europa zerschlägt gerade der Mann im Weißen Haus mit seinem Zollhammer.

Zwischen Hoffen und Bangen

Kunst ist zwar bislang von den Zöllen, die Donald Trump verkündet hat, ausgenommen, doch ob das so bleibt, ist ungewiss. Das gilt auch für potentielle Gegenzölle anderer Staaten. Schon die beschlossene Verzollung zahlreicher anderer Güter wird die Akteure im Kunsthandel belasten.

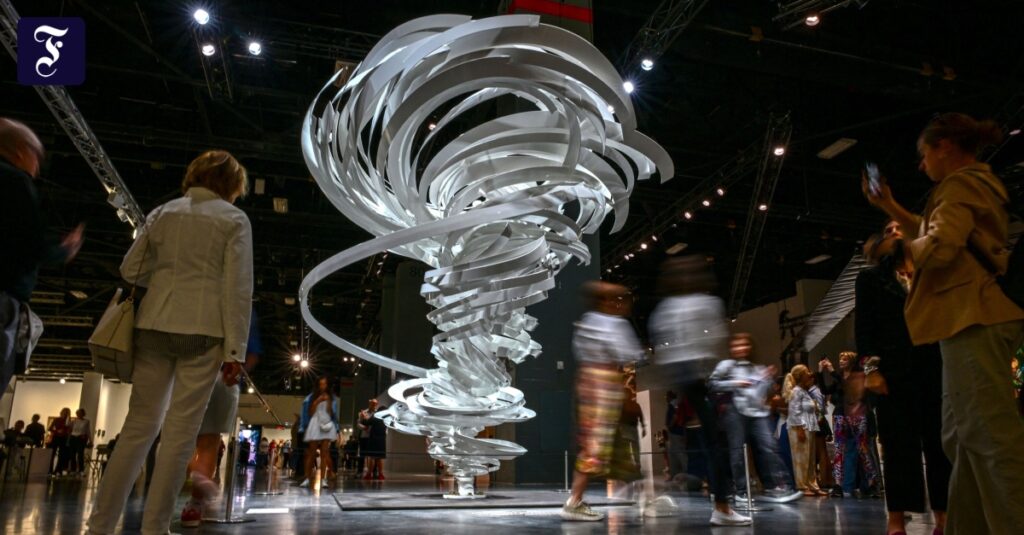

Kunstschaffende dürften künftig Materialien wie etwa Aluminium oder Holz für ihre Werke teurer einkaufen müssen, Galeristen mit allgemein steigenden Kosten und einer weniger kaufkräftigen Kundschaft rechnen, international agierende Messeunternehmen höhere Transportkosten und komplizierter werdende Abwicklungen an der Grenze einkalkulieren und sich von Merchandising-Produkten aus China verabschieden. Und Auktionshäuser sehen abseits der Kunst schon jetzt ihr transnationales Luxusgütergeschäft bedroht. Hinzu kommen weiche Faktoren wie eine möglicherweise nachlassende Reisefreude in der Sammlerschaft. Sie könnte Auswirkungen auf das Messegeschäft haben, das bei teilnehmenden Galerien im Schnitt immerhin für 31 Prozent der Verkäufe eines Jahrs sorgt.

Die Vereinigten Staaten mit ihrer Auktions- und Messenmetropole New York sowie den wichtigen Handelsorten Los Angeles und Miami bleiben mit Abstand die wirtschaftlich bedeutendste Kunsthandelsnation. 43 Prozent des weltweiten Umsatzes der Branche wurden dem „Art Market Report“ zufolge 2024 allein in den USA gemacht. Das kommt trotz eines absoluten Rückgangs von neun Prozent bei den Verkaufszahlen einem relativen Plus von einem Prozent im Verhältnis zu den übrigen Ländern gleich.

An zweiter Stelle steht im weltweiten Ranking wieder Großbritannien mit 18 Prozent und verweist den rückläufigen chinesischen Kunstmarkt mit 15 Prozent auf Rang drei. Frankreich steht mit stabilen sieben Prozent an vierter Stelle. Die Schweiz hat ebenso wie Deutschland einen Anteil von drei Prozent. Trotz leicht schwächerer Tendenz zeigt sich der hiesige Handel damit vergleichsweise krisenfest. In Südostasien wächst der japanische Kunstmarkt mit zwei Prozent sogar gegen den weltweiten Trend.

Die USA sind keine Insel

Zwar ist die dominierende Stellung Amerikas unbestritten, doch eine Insel der Autonomie im Meer des Welthandels ist das Land nicht. Angekurbelt wird die Kunstverkaufsmaschinerie in den USA durch die Ein- und Ausfuhr von Kunst und Antiquitäten, und der wichtigste Handelspartner ist – Europa. Am wichtigsten ist der bilaterale Austausch mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland, woher dem „Art Market Report“ zufolge im vorigen Jahr insgesamt 56 Prozent der Kunstimporte in die USA kamen und wohin 41 Prozent der Exporte gingen. Wie stark der Kunstmarkt der Vereinigten Staaten leidet, wenn dieser Warenfluss ins Stocken gerät, offenbarte die Pandemie. Kein Wunder also, dass Trumps Zollpolitik und ihre möglichen Weiterungen gerade Schockwellen auf beiden Seiten des Atlantiks aussenden. Die Importrate von Kunst aus China in die USA ist dagegen mit einem Prozent fast verschwindend gering.

In den zurückliegenden beiden Jahren hat der Kunstmarkt vor allem im obersten Preissegment nachgelassen, während 2024 auf etwas niedrigerem Niveau mit einer um drei Prozent gesteigerten Anzahl von Transaktionen sogar ein leichtes Plus erwirtschaftet wurde. Bei Händlern mit einem Jahresumsatz von weniger als 250.000 Dollar konstatiert der „Art Market Report“ ein Wachstum von 17 Prozent. Das könnte sich bald wieder ändern, wenn auf den Absturz der Börsen weltweit eine Phase der Rezession folgte, die nicht nur weiteres Kapital vernichtete, sondern auch Sammlern die wirtschaftliche Zuversicht und damit die gute Laune rauben könnte, die es für Investitionen in Kunst oder andere Luxusgüter braucht.

Doch Börsenkurse und Kunsthandelszahlen müssen, zeigt die Erfahrung, nicht zwingend parallel verlaufen. Die Hoffnung darauf, dass wirtschaftliche Unsicherheit die Attraktivität nicht nur von Gold, sondern auch von anderen physischen Wertspeichern wie Kunstwerken steigern könnte, stirbt zuletzt. Sollte sie sich nicht erfüllen, könnte das Umsatzminus von 24 Prozent bei öffentlichen Auktionen 2024 im Vergleich zum Vorjahr und der Umsatzrückgang von sechs Prozent bei Galeristen und Kunsthändlern erst der Anfang gewesen sein.

Ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis spiegelt der Zuwachs bei den von Auktionshäusern vermittelten Privatverkäufen: 14 Prozent mehr Umsatz als 2023 wurde in diesem Sektor im vergangenen Jahr gemacht. Mehr Geschäfte, die hinter geschlossenen Türen getätigt werden, machen den ohnehin nicht gerade transparenten Kunsthandel noch undurchsichtiger. Auch diese Tendenz würden Zölle auf Kunstwerke befördern, indem sie die Verschiebung von Kunstwerken in Zollfreilager provozierten.