Den Sommer 1926 verbringt André Masson in Sanary-sur-Mer, dem Hafenstädtchen an der Côte d’Azur, das später als Stützpunkt der deutschen Emigration unter Hitler berühmt werden wird. Masson, der als Kubist begonnen hat, flirtet mit dem Surrealismus, dessen von Breton verfasstes Manifest zwei Jahre zuvor erschienen ist. Fasziniert von der écriture automatique, versucht er sich an einer neuen Form der Bildproduktion, indem er Sand auf eine Leinwand wirft, die er zuvor mit Klebstoff beschichtet hat, und diesen anschließend mit Ölfarbe akzentuiert.

Eins dieser „Sandbilder“, dessen helle Flächen, von roten Linien durchzogen, eine aufrecht stehende Figur anzudeuten scheinen, heißt „Der Jäger“. Es entsteht 1927. Elf Jahre später gelangt es in den Besitz des legendären Kunsthändlers Alphonse Kann, der mit Proust zur Schule gegangen ist und als eins der Vorbilder für die Figur des Charles Swann in der „Suche nach der verlorenen Zeit“ gilt.

Über Paris und New York nach Westberlin

Doch das Gemälde bleibt nicht lange bei Kann. Im Sommer 1940 wird der gesamte Bestand des Kunsthändlers vom „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg“ konfisziert, der Zentralstelle des nationalsozialistischen Kunstraubs in Europa. Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bekommt Kann das Masson-Bild zurück. Als er 1948 stirbt, gelangt es an eine Pariser Galerie, von wo es nach Genf, New York, Rom, Chicago und Westberlin weiterwandert. Anfang der Achtzigerjahre schließlich erwirbt das Ehepaar Ulla und Heiner Pietzsch den „Jäger“ für seine Privatsammlung. Seit 2010 gehört es als Schenkung zum Bestand der Neuen Nationalgalerie in Berlin.

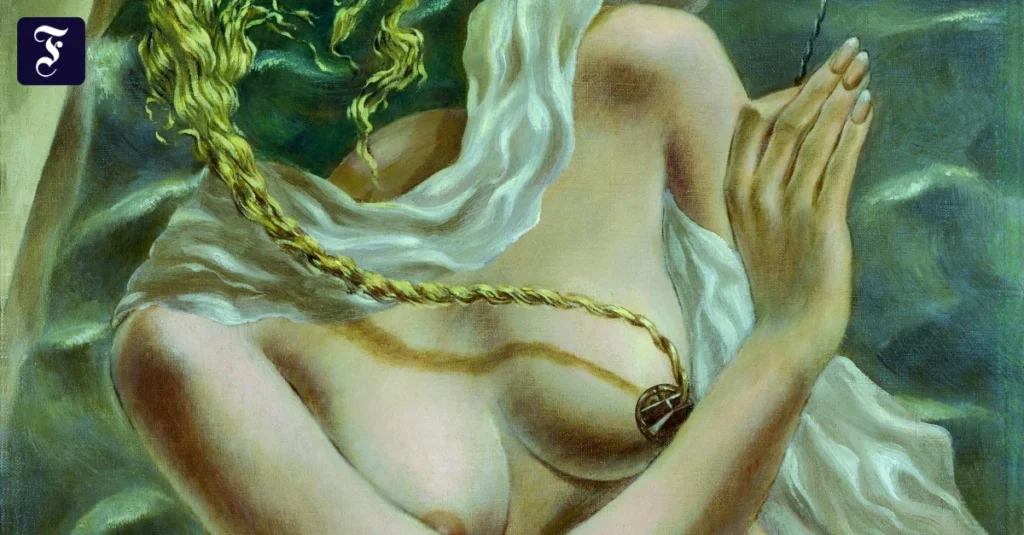

Kunstwerke haben ihre Schicksale. Das gemeinsame Schicksal der Bilder, die in der Ausstellung „Netzwerke des Surrealismus“ im Mies-van-der-Rohe-Bau am Kulturforum gezeigt werden, besteht darin, dass ihre Geschichten sämtlich in die Sammlung Pietzsch einmünden. Zuvor waren sie in alle Welt verstreut, nicht zuletzt durch den von Hitlers Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg, der die Surrealisten ins Exil, in den Untergrund oder in ländliche Verstecke zwang. Dort malte etwa Victor Brauner 1943 sein „Handtier“, auf dem eine katzenartige Gestalt eine nackte liegende Frauenfigur an den blonden Haaren packt. Das Gemälde, das bis zu Brauners Tod im Jahr 1966 in seinem Besitz blieb und dann aus seinem Nachlass nach Paris und Amerika verkauft wurde, ist eines von gut fünfzig Werken aus der Sammlung Pietzsch, deren Provenienz lückenlos nachweisbar ist.

Mehr als 150 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der klassischen Moderne hat das Sammlerehepaar vor fünfzehn Jahren der Nationalgalerie gestiftet. Hundert davon haben die Provenienzforscherinnen der Staatlichen Museen untersucht, bei etwa vierzig blieben Lücken in der Eigentümerliste, und eines war eindeutig Raubkunst – eben Massons „Jäger“. Auf der Rückseite des Rahmens ist der Weg des Bildes durch die Geschichte in Bruchstücken erkennbar. Eine Inventarnummer („KA 1081“) verzeichnet seine Beschlagnahmung durch das Amt Rosenberg, ein rotes Kreuz zeigt an, dass es wie viele andere Werke der damaligen Avantgarde zur Vernichtung vorgesehen war. Die Etiketten einer Pariser Galerie und des New Yorker Moma verkünden seine Wiederauferstehung. Durch die Restitution an Alphonse Kann im Jahr 1947 wurde jeder spätere Verkauf legalisiert. Dennoch betrachtet man das Bild mit anderen Augen, wenn man es von hinten gesehen hat. Es ist, als nähme man jetzt die vielen Hände wahr, die es im Lauf seiner hundertjährigen Existenz berührt haben.

Dass in der Berliner Ausstellung nur knapp dreißig Bilder und Skulpturen gezeigt werden, ist keine Knausrigkeit der Kuratoren, sondern ein Mittel, den Blick des Betrachters auf das Wesentliche zu lenken. In der konzentrierten Präsentation tritt noch deutlicher hervor, was der Surrealismus eigentlich war – kein Stil, sondern eine Bewegung. In den Räumen der Nationalgalerie sind so unterschiedliche Künstler wie Miró, Dalí, Magritte, Leonora Carrington, Leonor Fini, Yves Tanguy und Roberto Matta versammelt. Was sie verbindet, ist keine spezifische Ausdrucksform, es sind jene „Netzwerke des Surrealismus“, von denen die Ausstellung erzählen will.

Im Zentrum dieser Netzwerke standen nicht selten Kunsthändler, etwa der Belgier E. L. T. Mesens, der schon früh Arbeiten von Max Ernst kaufte, oder der Franzose Paul Rosenberg, dem es gelang, wichtige Teile seiner Sammlung, darunter Massons zuletzt vom Ehepaar Pietzsch erworbenes Großformat „Massaker“, vor den Nazis in Sicherheit zu bringen.

Ein Netzwerker anderer Art war der amerikanische Journalist Varian Fry, der in seiner Villa Air-Bel in Marseille von 1940 an zahlreiche Künstler beherbergte, um sie von dort auf legalem oder illegalem Weg nach Amerika zu bringen. Zu ihnen gehörten auch Masson, Bréton und Max Ernst, denen Fry Visa nach New York besorgte, wo sich ihre Wege bald wieder trennten. Für den Dadaisten Tristan Tzara dagegen, der im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatte und wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgt wurde, konnte er nichts tun. Tzara blieb zurück und schloss sich der Résistance an. Max Ernsts Gemälde „Zwei nackte Mädchen“ von 1925 nahm er mit in den Untergrund. Das Bild blieb bis zu seinem Tod in seinem Besitz, dann gelangte es über Paris in die Schweiz, von wo es 2002 in die Sammlung Pietzsch kam.

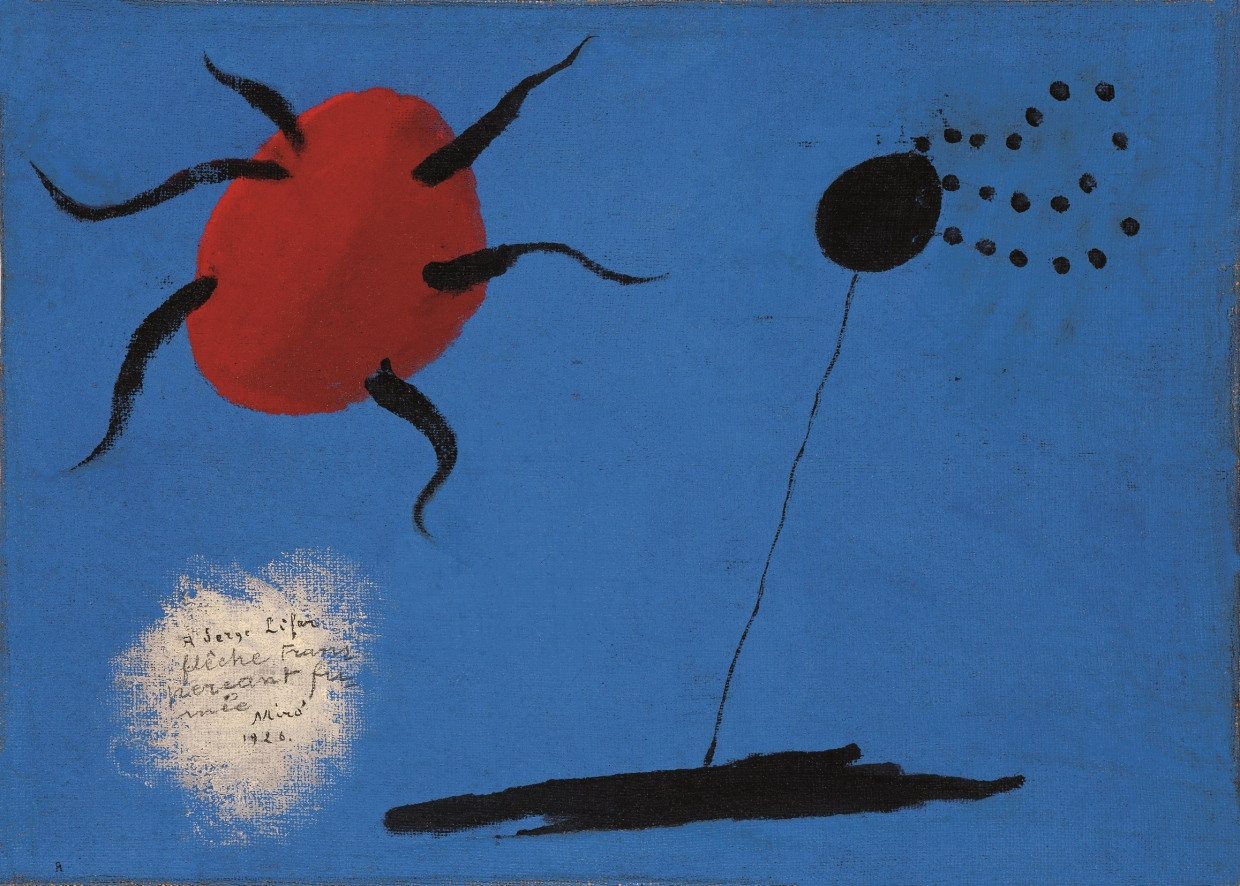

Wenn es eine greifbare Lehre aus dieser Ausstellung gibt, dann die, dass die Kunst eben keine Gegenwelt ist. Sie klebt mit allen Fasern an der geschichtlichen Realität, die sie mit Farbe, Stoff, Sand und Stein zu überwinden versucht. Am Eingang der Schau hängt Joan Mirós Gemälde „Der Pfeil durchstößt den Rauch“ von 1926, auf dem eine käferartige rote Figur auf tiefblauem Grund neben einem Gebilde aus schwarzen Punkten, Strichen und Flächen schwebt. Miró schenkte das Bild dem Choreographen Serge Lifar, der ab 1930 das Ballett der Pariser Oper leitete und auch dem Einmarsch der Wehrmacht im Amt blieb. 1945 erhielt er als Kollaborateur ein Jahr Berufsverbot.

Nach dem Krieg kam „Der Pfeil . . .“ in die Sammlung des Galeristen Paul Pétridès, der ebenfalls wegen Kollaboration angeklagt worden war und sich nur durch umfangreiche Rückgaben entlasten konnte. Ulla und Heiner Pietzsch kauften das Bild in den Achtzigerjahren, es gehört zu ihren frühesten Erwerbungen. Man muss das nicht alles im Kopf haben, wenn man vor Mirós Kunstwerk steht. Aber wenn man es weiß, schwingt es in seinen leuchtenden Farben, seinen zarten Linien und tanzenden Punkten mit.

Max Ernst bis Dorothea Tanning. Netzwerke des Surrealismus. Neue Nationalgalerie Berlin, bis 1. März 2026. Die Begleitbroschüre kostet 10 Euro.