In seinem 2007 erschienenen Buch zur Romantik lobt Rüdiger Safranski den „entfesselten Spekulationsgeist“ dieser sich gleichermaßen „gedankenschwer und verspielt“ gebenden Epoche. Über die Protagonisten heißt es, sie „träumten, kritisierten und phantasierten“. Man kann das, ohne sich allzu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, genauso über den Autor behaupten. Denn Safranski, 1945 in Rottweil geboren, ist unter den deutschen Großerklärern nicht nur derjenige, der von Müdigkeitserscheinungen, wie uns vorkommt, am wenigsten heimgesucht wird, sondern vor allem jener, dessen Duktus wuchtig und leichtfüßig, dessen Zugang zur Welt kritisch und von der Imagination geleitet ist.

Zudem zeigt sich bei genauer Betrachtung, dass sich seine Bücher, etwa über Nietzsche (2000), die Globalisierung (2003), Goethe und Schiller (2009) oder, in diesem Jahr veröffentlicht, Franz Kafka, zwar um die Leute und Dinge drehen, die auf dem Umschlag stehen. Doch eigentlich geht es immer um den Menschen im Allgemeinen. Das klingt jetzt natürlich phrasenhaft, aber da Safranski selbst ein recht unbefangenes Verhältnis zu Phrasen pflegt, erlauben wir uns zusätzlich die Feststellung, dass er ein im besten Sinne aufgeklärter, kulturelle Fragen in ihrer sozialen Dimension auslotender Zeitgenosse ist.

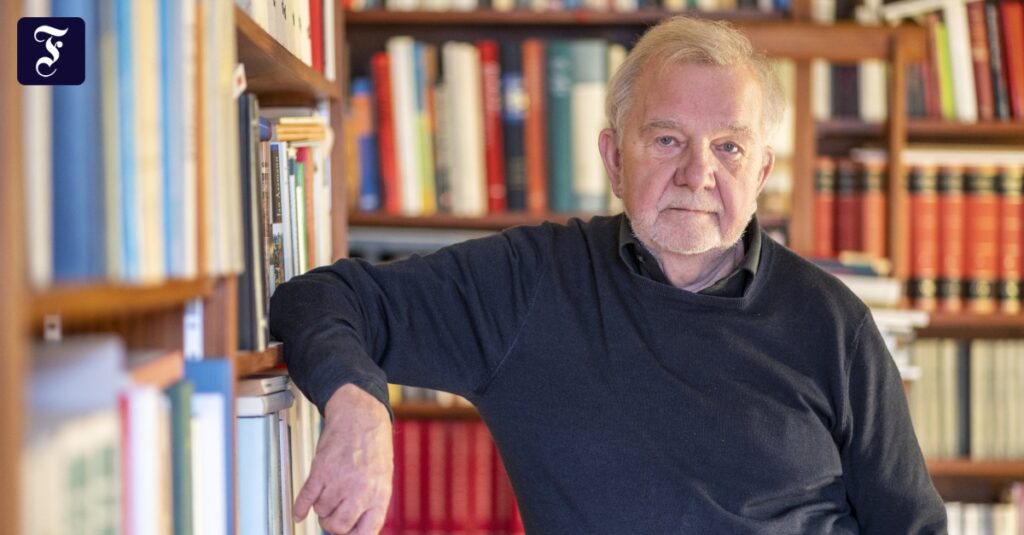

Das Jackett an den Schultern leicht verbeult

So setzt etwa die 2015 vorgelegte Abhandlung über die Zeit wie folgt ein: „Der Mensch ist, im Unterschied zum Tier, ein Wesen, das sich langweilen kann.“ Daran schließt sich nun gerade nicht das in den vergangenen Jahren oft gesungene Loblied auf die Langeweile an. Vielmehr folgen Erörterungen, die von Philosophie und Literatur profitieren – und deren assoziatives Stakkato die Geschwindigkeit von Gedanken annimmt. Während der Lektüre wird es für den Leser immer schwieriger, sich Rüdiger Safranski als einen gelangweilten Menschen vorzustellen, denn „ein leeres Treiben als Pulsschlag der inneren Zeit“ kennzeichne die Langeweile ebenso wie der Umstand, „dass man eben nicht in etwas versinken kann“. Safranskis engmaschig gewobene Texte sind, so der Eindruck, ohne Versenkung überhaupt nicht zu bewerkstelligen.

Kritiker fanden seine Bücher mitunter lückenhaft oder einseitig, mäkelten aber womöglich auch deshalb, weil der Autor mit seinem Verfahren zum medienwirksamen Philosophielehrer wurde. Expertise? Ja. Akademisches Fachbuch? Nein. Anspruch? Ja. Mit dem Rücken zum Publikum? Nein. Werdegang und Erfolg waren allerdings nicht absehbar. Safranskis Großmutter hat den Enkel mit pietistischen Ideen vertraut gemacht, sodass er den Plan fasste, Theologie zu studieren. Nach dem Abitur und ersten Berufserfahrungen in einem Heim für schwer erziehbare Kinder erschien ihm das gleichwohl nicht länger attraktiv. Stattdessen schrieb er sich in Frankfurt am Main und Berlin für Philosophie, Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte ein.

Safranski wurde mit „Studien zur Entwicklung der Arbeiterliteratur in der Bundesrepublik“ promoviert und machte – eine gute Vorbereitung für seine Umtriebigkeit als Sachbuchautor – alles Mögliche: Redakteur und Mitherausgeber der Kulturzeitschrift „Berliner Hefte“, Erwachsenenbildung, Schriftstellerei. Hinzu kommt seine Begabung, lässiger als das Gros der Kollegen vor Fernsehkameras auf Sofas zu lümmeln (das Jackett an den Schultern leicht verbeult) und schwierige Sachverhalte so zu erläutern, dass auch mit der Materie unvertraute Zuschauer häufig das Gefühl beschleicht, vollkommen im Bilde zu sein. Das funktionierte an der Seite Peter Sloterdijks im „Philosophischen Quartett“ genauso reibungslos wie zusammen mit Elke Heidenreich im „Literaturclub“. Am ersten Tag des neuen Jahres wird Rüdiger Safranski, der stilistisch sensible Philosophiepädagoge, achtzig Jahre alt.