Unter den großen – und damit ist meistens auch gemeint: den querköpfigen – Rockmusikern hat Neil Young die Treue seiner Anhängerschaft wohl am meisten auf die Probe gestellt; sicherlich mehr als sein Jahrgangsgenosse Van Morrison, mit dem er sich beim Plattenausstoß auf seine alten Tage ein Kopf- beziehungsweise ein Querkopf-an-Querkopf-Rennen liefert, aber wohl auch als Bob Dylan, der große Bruder und Urvater aller Singer/Songwriter.

Young fing schon gleich nach „Harvest“ (1972) damit an, die Geduld seiner Hörer zu strapazieren, als er, statt den Welterfolg dieses Albums und der Single „Heart of Gold“ auszukosten und die Lücke, die Dylan zu dieser Zeit ließ, für sich zu nutzen, erst einmal alles kurz und klein schlug. Seinem Publikum, das den blankgewienerten, zu Herzen gehenden Country-Folk jener Platte eben noch angebetet hatte, präsentierte er danach Material, das ausgesprochen gewöhnungsbedürftig war wie der zusammengeschusterte Soundtrack „Journey Through The Past“.

Damals trat er in die Phase seiner doom trilogy ein, die, ausgelöst durch private Sorgen und Todesfälle im Kollegenkreis, neben dem Livealbum „Time Fades Away“ die düster-faszinierenden Alben „On The Beach“ und „Tonight’s The Night“ abwarf, mit denen er seine Überzeugung, wonach ein Künstler sich der Welt in jeder Verfassung zeigen dürfe oder sogar solle, formulierte.

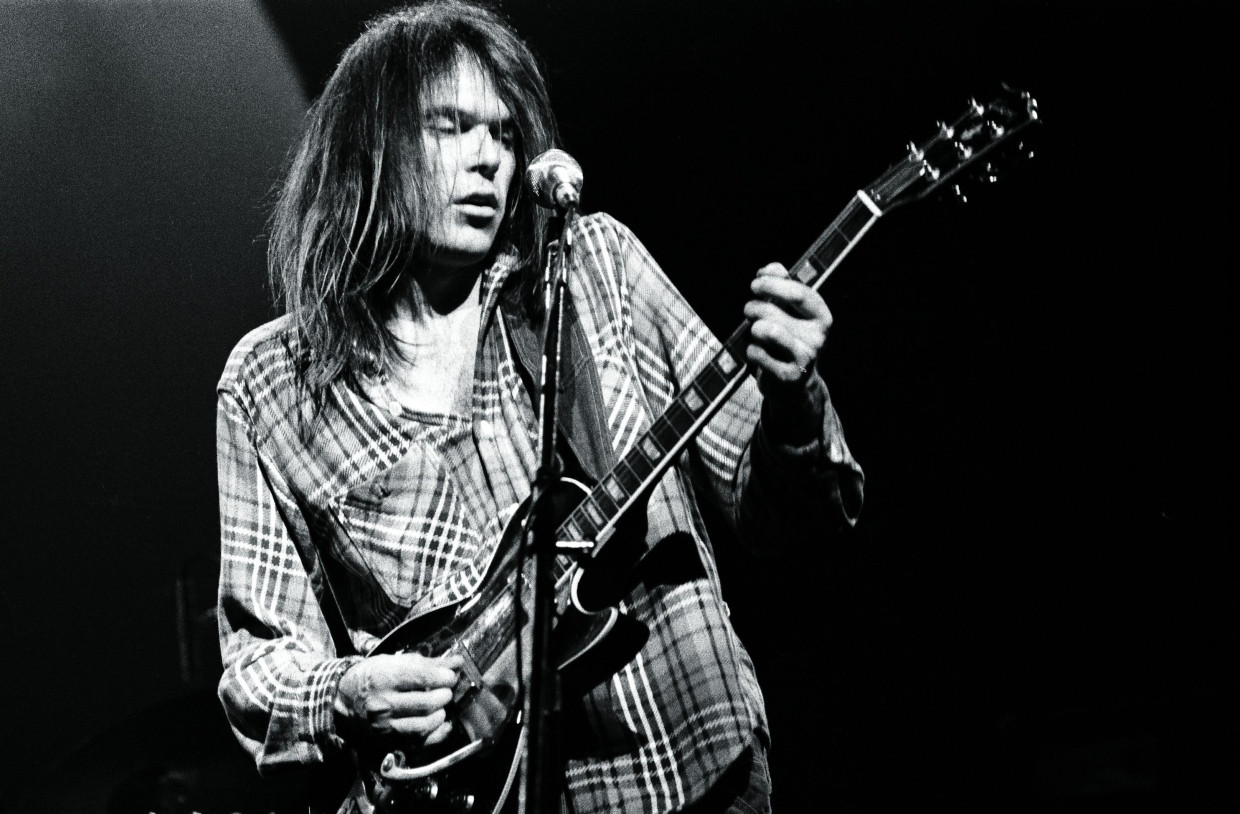

Dieser auf Kommerzialität pfeifende Konfrontationskurs, der etwas Mutwilliges hatte und den er in der Folge beibehielt, wirkte sich kaum karriereschädigend aus. Young wurde vielmehr auch damit zum Pionier, wie er es zuvor, bei den Bands Buffalo Springfield und Crosby, Stills, Nash & Young sowie seit 1969 als Solist schon auf andere Weise geworden war: ein Interpret, der Akustik-Folk mit Country und elektrischem Rock auf noch einmal ganz andere Art amalgamierte, als dies Dylan zuvor getan hatte; jemand, der außergewöhnliche Empfindsamkeit und rockige, jederzeit zu deftiger Spielweise aufgelegte Härte gleichermaßen verkörperte, sensibler Hippie und Rock-Superstar, der seine von Sehnsüchten und Klagen über das verlorene amerikanische Paradies durchsetze Poesie mit einer bis dahin unüblichen, knabenhaft weichen Stimme vortrug und dem Genre damit einen geradezu femininen Einschlag gab. Nicht zufällig wurde er zur Mitte der Siebzigerjahre, die recht eigentlich sein Jahrzehnt waren, als „Greta Garbo des Rock“ bezeichnet.

Die Frage wäre: Warum tut jemand so etwas, warum gibt er sich nicht mit einer einmal gefundenen Erfolgsformel zufrieden? Bei David Bowie, der zur selben Zeit Furore machte, waren die Verwandlungen seinem Künstlertum inhärent; die Stilwechsel hatten etwas spielerisch Leichtes. Neil Young dagegen fehlt dieses Chamäleonhafte; er ist auch kein perfekter, aber ein äußerst intensiver Musiker, dem etwas geradezu Berserkerhaftes eignet, man merkt, dass vieles bei ihm mit Anstrengung verbunden ist.

Sein Gitarrenspiel ist, verglichen mit dem von Virtuosen, eher schlampig; aber die beißende Monotonie seiner Soli brennt sich durch jede Aufnahme hindurch, auch durch die Achtzigerjahre, als er die Hörerschaft kurz hintereinander mit einer Computer/Synthesizer-, einer Rockabilly-, einer Country- und schließlich sogar noch einer Swing-Platte irritierte. Verglichen damit, sind Dylans Wendekreise eng(er) abgesteckt. Aber auch für Young waren das keine müßigen Experimente, sondern Ausdruck seines jeweiligen Seins und Fühlens, notwendiger Bestandteil eines Werkkanons, an dem er mit einem Arbeitsethos fortschreibt, über das wahrscheinlich kein anderer Rockmusiker verfügt. „Gestaltung, Umgestaltung, des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung“ – Neil Young hat es nicht nötig, dass man ihm hochkulturellen Tand umhängt; aber er wirkt, über die Strecke seines Lebens, tatsächlich faustisch.

Nie locker lassen

Der Weigerung, jemals lockerzulassen, entsprangen in größeren Abständen lied- oder albumhafte Parolen, mit denen er nicht nur Auskunft über sein eigenes Musikantentum gab, sondern auch über die Zeit, durch die er sich gerade bewegte: „It’s better to burn out than to fade away“ von „Rust Never Sleeps“ (1979), von dem ein Kritiker damals behauptete, daraus mehr über Amerika gelernt zu haben als aus den meisten Büchern; „Rockin’ in the Free World“ (1989), das sich am Ende der Reagan-Ära quasi von selbst verstand; später, gegen George W. Bush, „Let’s Impeach the President“ (2006). Mit alledem wurde er keine Stimme seiner Generation; dafür ist er, trotz der vielen Bands, in und mit denen er gespielt hat, zu sehr Einzelgänger. Aber er wurde damit vollends der Protestsänger, der er schon um 1970 herum gewesen war, nun seltsam zwiegespalten zwischen gesellschaftskritischem, dabei technisch absolut aufgeschlossenem Anspruch und der oft altmodischen Simplizität seines Musizierens.

Die Fülle zumal der jüngeren Veröffentlichungen, darunter viel altes Live- und Bootlegmaterial, ist inzwischen unüberschaubar; manches davon ist sperrig, verschroben oder ganz einfach unnotwendig, weniges kraftlos. Sein Urheber behauptet neuerdings gerne, es interessiere ihn nicht, was die Leute dazu sagen – dafür, so ist anzumerken, meint er es aber doch ganz gut mit ihnen. Jedoch gelingt ihm immer wieder Gewaltiges, mal zart Melodiöses, mal brutal Lautes wie „Chrome Dreams II“ (2007) oder „Psychedelic Pill“ (2012).

Pate des Grunge

Mit seiner Kreativität und mit seinem eisernen Durchhaltewillen, der selbst schwere gesundheitliche Krisen überstand, schuf er das Fundament für das Podest, auf das man ihn irgendwann hob: nicht nur das des godfathers of grunge, als der er seit Mitte der Neunzigerjahre allenthalben betrachtet wird, sondern darüber hinaus als eines maßgeblichen Schöpfers eines persönlich beglaubigten, folk- und countryfizierten Rock ’n’ Roll, dessen Spielarten Muster für nachfolgende Generationen bilden und die bisher nicht eigentlich überholt sind. So steht er da als ein unverwüstliches Idol, nicht nur für rat- und haltlose Kollegen wie Kurt Cobain, der sich, nachdem er vergeblich zu Young Kontakt gesucht hatte, eine Kugel in den Kopf schoss.

Neil Young thront nirgends. Der Ruhm, den er sich dickköpfig-ehrlich erspielt hat, ist, wie seine Garderobe, zerlumpt – „Ragged Glory“ (1990), wie es einst hieß. Den steten Wandel begriff er 1979, in einem seiner größten Songs, unter dem Bild des Mähdreschers, „The Thrasher“: „When the thrasher comes, I’ll be stuck in the sun / Like the dinosaurs in shrines / But I’ll know the time has come / To give what’s mine.“ Einer dieser Dinosaurier wird jetzt 80 Jahre alt.