Stand: 17.11.2025 12:27 Uhr

| vom

Herzinsuffizienz ist der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen in Deutschland. Typische Symptome werden oft ignoriert. Doch eine frühe Therapie steigert die Lebenserwartung. Was sind die Ursachen?

Bei einer Herzschwäche kann das Herz nicht mehr genug Blut pro Herzschlag durch den Körper pumpen. Das kann zum einen daran liegen, dass die Pumpleistung nachgelassen hat, das Herz also schwächer geworden ist, wodurch weniger Blut in den Körper gepumpt werden kann (systolische Herzinsuffizienz). Es kann zum anderen aber auch daran liegen, dass das Herz sich nicht mehr genug mit Blut füllen kann, weil es steifer geworden ist (diastolische Herzinsuffizienz). In beiden Fällen kommt nicht mehr genug Blut in den Kreislauf und damit auch nicht ausreichend Sauerstoff im Körper an. Betroffene bemerken deshalb oft eine Leistungsminderung, fühlen sich abgeschlagen und bekommen Luftnot.

Video:

Herzschwäche: Altes Medikament, neue Hoffnung? (5 Min)

Symptome: Schnelle Erschöpfung und Luftnot

Die Symptome der Herzschwäche nehmen meist schleichend zu und sind zu Beginn nicht unbedingt spezifisch. Auch deshalb werden sie von vielen Betroffenen häufig als Alterserscheinungen abgetan oder zu Beginn vielleicht gar nicht richtig bemerkt.

Typisch ist eine verringerte Leistungsfähigkeit, auch ein Schwächegefühl, Müdigkeit und Abgeschlagenheit können auftreten. Körperliche Belastungen stecken Betroffene nicht mehr so gut weg wie zuvor. Sie bekommen Luftnot. Je nach Stadium der Erkrankung kann ihnen zum Beispiel Bergaufgehen oder Treppensteigen schwerfallen – oder aber auch das Gehen auf geraden Strecken. Ist die Herzinsuffizienz besonders ausgeprägt, haben die Betroffenen bereits in Ruhe Luftnot. Weitere Symptome, die auf eine Herzschwäche hindeuten sind:

- nächtliches Wasserlassen

- rasselnde oder brodelnde Atemgeräusch

- Wassereinlagerungen vor allem an den Fußrücken, Knöcheln und Unterschenkeln

- ungewollte Gewichtszunahme

- lageabhängige Atemnot und Husten

- Oberkörperhochlagerung beim Schlafen nötig

- Herzrhythmusstörungen

- Appetitlosigkeit und Völlegefühl

- blasse, kalte Haut

Symptome und Ursache von Herzschwäche bei Frauen

Frauen leiden eher an einer diastolischen Herzinsuffizienz. Das heißt, ihr Herz ist nicht ausreichend dehnbar und kann sich deshalb nicht genug mit Blut füllen, um es danach auszuwerfen. Das hat folgende Gründe:

Frauen haben von Natur aus bereits ein etwas steiferes und auch kleineres Herz als Männer. Das machen sie mit einer erhöhten Pumpkraft wieder wett. Mit den Wechseljahren kommt es jedoch zu einer entscheidenden Veränderung: Ihr Östrogenspiegel sinkt. Das führt dazu, dass sich mehr Bindegewebe im Herzen bildet. Außerdem fällt der blutdrucksenkende Effekt von Östrogen dann weg und es kann zu Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) kommen. Beides hat eine verringerte Elastizität des Herzens und damit eine schlechtere Füllung zur Folge. Grundsätzlich leiden sie an den gleichen Symptomen, diese können jedoch schwächer ausgeprägt sein.

Bei einer Herzschwäche schafft der Herzmuskel es nicht mehr, genügend Blut zu pumpen. Die Folgen sind einerseits Blut- und Sauerstoffmangel in den zu versorgenden Geweben und Organen, andererseits kommt es zu Blut- und Wasserstauungen in den Organen und Geweben vor den Herzkammern. So können sich etwa bei Linksherz-Insuffizienz Wasseransammlungen in der Lunge (Lungenödem) oder neben der Lunge (Pleuraerguss) bilden, die das Atmen schwer machen. Um besser Luft zu bekommen, schlafen Herzinsuffiziente oft lieber mit leicht erhöhtem Oberkörper, später schlimmstenfalls sogar im Sitzen.

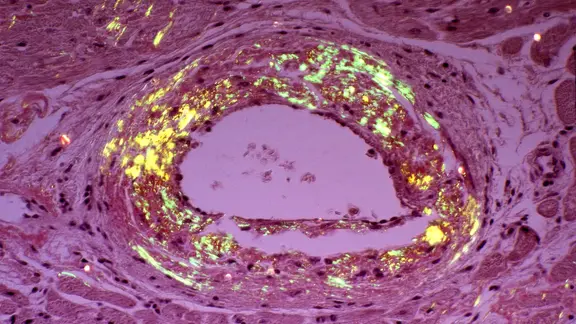

Ursachen von Herzschwäche: Meist andere Herz- und Gefäßerkrankungen

Besonders häufig sind Bluthochdruck, eine Koronare Herzerkrankung (KHK) oder ein Herzinfarkt für die Herzinsuffizienz verantwortlich. Muss das Herz ständig gegen einen hohen Widerstand in den Blutgefäßen anpumpen, wie es bei einem Bluthochdruck der Fall ist, kann das erschöpfen. Ist die Blut- und damit Sauerstoffversorgung des Herzens selbst gestört, wie das bei einer KHK oder akut bei einem Myokardinfarkt der Fall ist, wirkt auch das sich auf den Herzmuskel und seine Pumpleistung aus.

Auch Herzklappenerkrankungen, Herzrhythmusstörungen, Herzbeutel- oder Herzmuskelentzündungen (Peri- / Myokarditis) und Nierenerkrankungen können zu einer Herzinsuffizienz führen.

Herzschwäche durch ATTR-Amyloidose

Eine mögliche Ursache einer Herzschwäche kann auch die sogenannte ATTR-Amyloidose sein. Dabei lagern sich fehlgefaltete Eiweißmoleküle im Herzmuskel ein. Oft leiden die Betroffenen Jahre vor der Entwicklung der Herzschwäche an einem beidseitigen Karpaltunnelsyndrom mit schmerzenden, kribbelnden oder tauben Händen. Dieses frühe Symptom bietet die Chance, die Erkrankung rechtzeitig genug zu entdecken, um ihr Fortschreiten durch effektive Therapien zu bremsen.

NYHA-Stadien bei Herzinsuffizienz

Für die Schwere einer Herzschwäche gilt auch in Deutschland die Einteilung der New York Heart Association (NYHA) als Gradmesser:

Stadium I: keine körperlichen Einschränkungen

Stadium II: geringe körperliche Einschränkungen, das heißt Beschwerden zum Beispiel bei starker körperlicher Belastung wie Treppensteigen oder Bergaufgehen

Stadium III: hochgradige körperliche Einschränkungen, das heißt schon geringe körperliche Belastungen – zum Beispiel Gehen auf ebener Strecke – verursachen Beschwerden

Stadium IV: Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten und in Ruhe

Herzecho: Sichere Diagnostik per Ultraschall

Die entscheidende Untersuchung bei der Diagnostik der Herzschwäche ist die Echokardiografie, auch Herzecho oder Echo genannt. Dabei schauen sich Kardiologen das schlagende Herz per Ultraschall von außen an. Es wird die Dicke der Muskulatur, die Funktion der Herzklappen, der Blutfluss im Herzen und – besonders wichtig – die sogenannte Ejektionsfraktion, also die Auswurfleistung des Herzens (EF) gemessen.

Ejektionsfraktion: Wie viel Blut gelangt aus der Herzkammer in den Kreislauf?

Die Ejektionsfraktion gibt an, wie viel Prozent des Blutes aus der gefüllten Herzkammer bei einem Schlag ausgeworfen und damit in den Kreislauf gepumpt wird. Untersucht wird dabei meist die linke Herzkammer, da von dort das Blut in den großen Körperkreislauf gepumpt wird. Der Normalwert bei Gesunden liegt bei über 55 Prozent. Auch nach einem kräftigen Herzschlag bleibt immer eine bestimmte Menge an Blut in der Kammer zurück. Laut der Leitlinie “Akute und chronische Herzinsuffizienz” der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) in Zusammenarbeit mit der European Society of Cardiologie (ESC) ist:

- eine Ejektionsfraktion von 42 bis 49 Prozent mäßiggradig eingeschränkt

- eine Ejektionsfraktion von unter 40 Prozent eine reduzierte Ejektionsfraktion und damit eine deutliche Pumpschwäche des Herzens.

Hinweise auf eine Herzschwäche können aber auch bestimmte Blutwerte, wie das N-terminale Pro- B-Typ natriuretische Peptid, kurz NT-pro-BNP, geben. Bei einer bestehenden Herzinsuffizienz ist es im Blut erhöht.

Frühe Therapie steigert die Lebenserwartung

Beginnt die Behandlung rechtzeitig, steigt die Lebenserwartung von Herzschwäche-Patienten und –Patientinnen um mehrere Jahre. Oft aber kommen Betroffene in die Notaufnahme, deren Herzschwäche bereits entgleist (dekompensiert) ist. Dann führt eine extreme Überwässerung in der Lunge schon in Ruhe zu Luftnot. Nach einer solchen akuten Verschlechterung erlangt das Herz seine alte Leistungsfähigkeit kaum mehr zurück.

Herzschwäche mit Medikamenten behandeln

Üblich und vielfach bewährt ist eine Kombinationstherapie verschiedener Medikamente zur Verbesserung von sowohl Symptomen als auch der Prognose. Zu den eingesetzten Mitteln gehören:

- ACE-Hemmer (zum Beispiel: Ramipril, Enalapril)

- Beta-Blocker (zum Beispiel: Metoprolol)

- AT1-Rezeptor-Blocker (Sartane, zum Beispiel: Candesartan, Losartan, Valsartan)

- Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten (MRA, zum Beispiel: Spironolacton, Eplerenon)

- SGLT2-Inhibtoren (zum Beispiel: Dapagliflozin, Empagliflozin)

- Diuretika (zum Beispiel: Furosemid, Torasemid)

- Herzglykoside (zum Beispiel: Digoxin, Digitoxin)

- Ivabradin

- Angiotensin-Rezeptor-/Neprilysin-Inhibitor (ARNI, Sacubitril plus Valsartan)

Welche Medikamente ärztlich verschrieben werden, hängt auch von eventuellen Begleiterkrankungen ab. Studien zeigen, dass die kombinierte Behandlung mit einem Beta-Blocker, einem MRA, einem ARNI und einem sogenannten SGLT2-Hemmer bei Herzschwäche besonders effektiv ist. Experten bezeichnen dieses Wirkstoffquartett deshalb gern als die „Fantastischen Vier“.

Digitoxin: Wirkstoff aus Fingerhut hilft bei Herzschwäche

Digitoxin ist ein Wirkstoff, der in den Blättern des Roten Fingerhuts vorkommt. Er wird in der Medizin bereits seit langer Zeit eingesetzt, vor allem bei Herzrhythmusstörungen, kann aber auch bei Herzinsuffizienz verwendet werden. Digitoxin verlangsamt den Herzschlag und verbessert die Fähigkeit des Herzens, sich zusammenzuziehen und zu pumpen.

Forschende der Medizinischen Hochschule Hannover haben nun in einer fast zehn Jahre andauernden Studie mit mehr als 1.200 Patienten und Patientinnen mit einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion herausgefunden, dass die zusätzliche Einnahme von Digitoxin die Sterberate und die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen sich verschlechternder Herzinsuffizienz deutlich verringern kann.

Regelmäßiges Wiegen, um Herzschwäche im Blick zu behalten

Herzschwäche-Patienten und -Patientinnen sollten sich regelmäßig Wiegen. Denn plötzliche Extra-Kilos können von Wassereinlagerungen durch die nachlassende Pumpkraft kommen. Eine schnelle Gewichtszunahme, zum Beispiel über zwei Kilogramm in drei Tagen, sind ein wichtiges Warnzeichen für eine akute Verschlechterung.

Bewegung kann Prognose bei Herzschwäche verbessern

Eine wichtige Säule der Therapie ist auch regelmäßige Bewegung – in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Sie kann das Herz stärken und wirkt zugleich positiv auf Blutdruck und Blutzuckerspiegel. Betroffene sollten ihre Belastungsgrenze kennen und nicht zu ambitioniert trainieren. Besonders eigenen sich Herzsportgruppen.

Ernährung bei Herzschwäche: Übergewicht reduzieren, Untergewicht vermeiden

Übergewichtige Menschen mit Herzschwäche sollten ihr Gewicht reduzieren, denn das Übergewicht erschwert dem Herz die Arbeit: Es muss mehr pumpen. Experten empfehlen die sogenannte Mittelmeerkost: viel Gemüse, wenig Fleisch.

Untergewicht und insbesondere den Verlust von Muskelmasse sollten herzschwache Menschen aber vermeiden.

Technik gegen Herzschwäche: Herzschrittmacher, ICD und Co

Die moderne Medizin bietet Betroffenen mehrere erprobte technische Hilfsmittel zur Behandlung einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz.

Oft ist das geschwächte Herz krankhaft vergrößert und die elektrischen Impulse für das Zusammenziehen werden nur verzögert durch den Herzmuskel geleitet, sodass die verschiedenen Teile des Herzens nicht mehr koordiniert zusammenarbeiten und weitere Leistung verloren geht. Dann können Betroffene von einem Drei-Kammer-Herzschrittmachers profitieren, der die Arbeit der verschiedenen Herzanteile wieder synchronisiert (kardiale Resynchronisationstherapie, CRT).

Bei Erkrankten, die besonders gefährdet sind, lebensbedrohliche Rhythmusstörungen zu entwickeln, kann ein Kardioverter-Defibrillator (ICD) implantiert werden.

Sind alle anderen chirurgischen und auch konservativem Maßnahmen ausgeschöpft, kann bei einer fortgeschrittenen Herzinsuffizienz auch eine Herztransplantation vorgenommen werden.