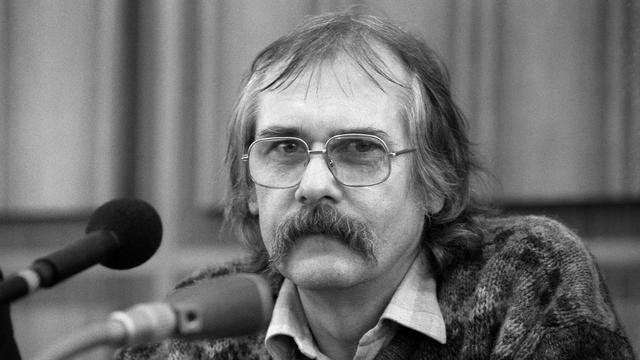

Um zu verstehen, wer Gerd Poppe war, muss man sich in Erinnerung rufen, dass die DDR eine SED-Diktatur war, in der nonkonformistische Haltungen verfolgt und unterdrückt wurden. Es war schwierig, gar lebensgefährlich, in Opposition zur Diktatur zu stehen. „Poppoff“, wie ihn Freunde und Weggefährten nannten, lebte über zwei Jahrzehnte konsequent gegen diese Anmaßungen. Er ließ sich nicht einschüchtern, und er nahm sich Rechte, die der SED-Staat verweigerte, als seien sie ihm gegeben. Gerd Poppe war ein Bürger im Sinne eines Citoyens in einem Land, in dem Bürgerrechte nichts galten.

Am 29. März, nur vier Tage nach seinem 84. Geburtstag, ist er verstorben. Gerd Poppe zählte zu den Vordenkern der Freiheitsrevolution 1989, zu den bekanntesten Köpfen von 1989/90. Er war, wie der einstige Oppositionelle Stephan Bickhardt es einmal formulierte, das „geistige Oberhaupt der Opposition“.

Poppe kam aus Rostock, Jahrgang 1941. Von seinem Elternhaus, sein Vater war Ingenieur, seine Mutter Sekretärin, ist er politisch nicht, so erzählte er es, geprägt worden. 1964 schloss er ein Physikstudium und arbeitete bis 1976 im Halbleiterwerk in Stahnsdorf, einem Ort am Rande von Berlin. 1975 ging Poppe sechs Monate zu den Bausoldaten der Nationalen Volksarmee, weil er den Dienst an der Waffe verweigerte.

Während des Prager Frühlings 1968 protestierte Poppe in der ČSSR-Botschaft in Ost-Berlin mit einer Erklärung gegen den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die Tschechoslowakei. Die Staatssicherheit teilte das seiner Arbeitsstelle einige Tage später mit. Gerd Poppe hatte sich politisiert und war seitdem von der Stasi systematisch beobachtet und bearbeitet worden.

Faktisches Berufsverbot

Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976 richtete er ein Protestschreiben an Erich Honecker, weswegen ihm eine fest zugesicherte Anstellung an der Akademie der Wissenschaften weggenommen wurde. Er bekam ein faktisches Berufsverbot. Anfang der Siebzigerjahre hatte Gerd Poppe Biermann, Robert Havemann und Rudi Dutschke persönlich kennengelernt. Solche Begegnungen und Freundschaften in der geschlossenen Gesellschaft waren politisch prägend.

Die Biermann-Ausbürgerung und die Verhaftung Rudolf Bahros 1977, nachdem dieser sein Buch Die Alternative im Westen herausgebracht hatte, verfestigten bei Poppe die Auffassung, dass politisches Engagement in der DDR nur außerhalb der bestehenden offiziellen Institutionen und Strukturen sinnvoll sei. Er empfand die Herstellung einer oppositionellen Gegenöffentlichkeit als dringend notwendig.

Poppe war deshalb von langjährigen psychologischen Zersetzungsmaßnahmen der Stasi, häufigen Zuführungen, also Freiheitsentzügen, und Ordnungsstrafen betroffen. Das Ministerium für Staatssicherheit zählte Poppe zum harten Kern der unversöhnlichen Feinde des SED-Systems. Über ihn gibt es mit die meisten Stasi-Unterlagen, die die Geheimpolizei über einen Oppositionellen anlegte.

In der Wohnung von Gerd und Ulrike Poppe fanden zwischen 1980 und 1983 regelmäßig Lesungen kritischer und teils verbotener Autoren statt. Elke Erb, Gert Neumann, Adolf Endler oder Wolfgang Hilbig lasen aus unveröffentlichten Texten vor. Die Wohnung im Prenzlauer Berg war nicht nur Anlaufpunkt für Unangepasste aus der DDR. Aus vielen Ländern der Welt kamen Menschen, um die Poppes und die Opposition aufzusuchen. Auch Grünen-Politikerinnen, darunter Petra Kelly, Lukas Beckmann, Elisabeth Weber, Wilhelm Knabe oder Uli Fischer, um nur einige wenige zu nennen. Die Stasi hat alles akribisch festgehalten.

Ende der Siebzigerjahre begann er Kontakte nach Ostmitteleuropa aufzubauen, etwa zu Mitgliedern der tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung Charta 77 oder zur ungarischen Opposition. 1980 bekam Poppe ein totales Reiseverbot, er konnte nicht einmal mehr nach Prag reisen.

Bis Mitte der Achtzigerjahre arbeitete Poppe als Maschinist in einer Ost-Berliner Schwimmhalle. Bis 1989 war er Mitarbeiter im Baubüro des Diakonischen Werkes Berlin. Gemeinsam mit seiner Frau Ulrike und einigen Freunden betrieb er auch einen Kinderladen im Prenzlauer Berg. Ein Versuch, die eigenen Kinder, Poppe hatte vier Kinder, der staatlichen Verfügungsgewalt zu entziehen. Der Kinderladen bestand von Anfang 1981 bis zum 14. Dezember 1983, ehe er zerstört und verboten wurde.

Auseinandersetzungen und Entscheidungen

1983, die unabhängige Friedensbewegung in Ost wie West hatte ihren Zenit überschritten, rückten Fragen der Menschenrechte immer stärker in den Mittelpunkt der Oppositionsarbeit. Für Poppe war dies mit zwei wichtigen Entscheidungen verbunden: Einmal sollte diese Arbeit blockübergreifend geschehen, was dazu führte, dass nicht nur mit westdeutschen Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen gesprochen wurde, sondern ebenso mit an der Regierung beteiligten Parteien. Als Poppe 1987 an Gesprächen mit CDU-Politikern oder auch mit US-Politikern teilnahm und er dies anschließend im Samisdat, also einer Untergrundzeitschrift, als „Grenzfall“ verteidigte, kam es innerhalb der Oppositionsszene zu harschen Auseinandersetzungen und gegenseitigen Vorwürfen.

Die starke linke Oppositionsströmung lehnte jeden Kontakt mit westlichen Regierungsvertretern ab. Poppe hingegen vertrat die Haltung, dass man intensiv und systematisch mit den Westmedien zusammenarbeiten müsse, um Öffentlichkeit herzustellen. Auch das lehnte ein Teil der linken Opposition strikt ab – ohne dies selbst durchhalten zu können. In dieser Zeit fiel auch die Entscheidung, Opposition nicht unter dem schützenden Dach der Evangelischen Kirche zu betreiben, weil diese so zum „Ersatzfeind“ werde: Statt Diskussionen über den Zustand des SED-Staates und der Gesellschaft zu führen, gab es immer mehr Diskussionen, in denen es um die Klärung des komplizierten Verhältnisses zwischen den oppositionellen Basisgruppen und den Kirchenleitungen ging.

Aus diesen Grundsätzen und in Anlehnung an die tschechoslowakische Charta 77 bildete sich so Ende 1985, Anfang 1986 in Berlin die Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM), die wichtigste Oppositionsgruppe in der DDR in den Achtzigerjahren. Diese Gruppe, zu deren Mitbegründern neben Gerd und Ulrike Poppe auch Wolfgang Templin, Werner Fischer, Bärbel Bohley, Peter Grimm, Reinhard Weißhuhn oder Ralf Hirsch gehörten, trat am entschiedensten für Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der DDR ein. Die Mitglieder diskutierten auch über die Lösung der deutschen Frage im Rahmen eines gemeinsamen Hauses Europas. Das kam in der DDR einem Sakrileg gleich. Das Motto der IFM lautete: Wer keinen inneren Frieden biete, könne auch keinen äußeren Frieden garantieren. Ein massiver Angriff auf das Selbstverständnis des SED-Staates.