Olympische Spiele in Frankfurt? Sie hat es tatsächlich schon einmal gegeben. Vor 100 Jahren. Allerdings fanden im damals nagelneuen Frankfurter Waldstadion keine Olympischen Spiele nach dem Modell von Baron de Coubertin statt, wie sie zum ersten Mal in der Neuzeit 1896 in Paris stattgefunden hatten. Auf dem 42 Hektar großen Stadiongelände im Stadtwald trug vom 24. bis zum 28. Juli 1925 vielmehr die Arbeitersport-Bewegung die Erste Internationale Arbeiter-Olympiade aus.

Dieser Sommerolympiade der europäischen Arbeiterbewegung in Frankfurt war vom 31. Januar bis zum 2. Februar 1925 die erste Arbeiter-Winterolympiade im damals noch deutschen Schreiberhau im Riesengebirge vorangegangen, das heute zu Polen gehört und jetzt Szklarska Poreba heißt. Die Winter- wie die Sommerspiele der Werktätigen hatten nationale Arbeitersportverbände in Europa aus einer doppelten Oppositionshaltung heraus ins Leben gerufen.

Zum einen protestierten sie damit gegen den Ausschluss des Kriegsverlierers Deutschlands von den Olympischen Spielen 1924 in Paris. Zum anderen – und das war der wichtigere Grund – wollte die Bewegung der Arbeitersportler eine Gegenveranstaltung zu den „bürgerlichen“ Olympischen Spielen ins Leben rufen, die in den Augen der Sozialisten spätestens mit den Spielen in Paris zu einem „Krieg mit sportlichen Mitteln“ verkommen waren, zu einem nationalchauvinistischen Kampf der Länder untereinander.

Steht auf, ihr Verdammten

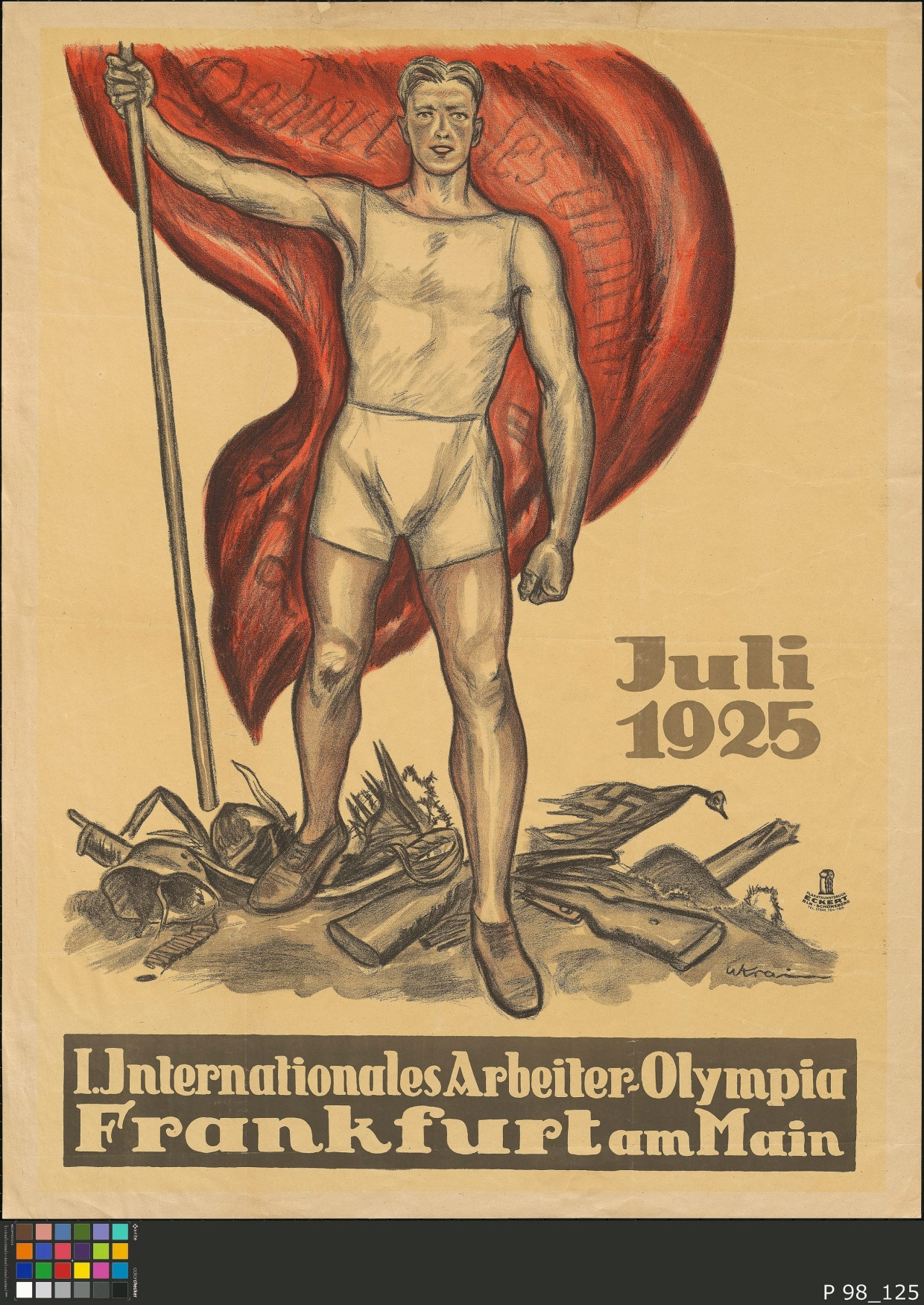

„Unsere Olympiade ist von keinem anderen Gedanken getragen als dem Gedanken der Völkerverständigung und -versöhnung“, schrieb Fritz Wildung, der sozialdemokratische Geschäftsführer der für die Veranstaltung gegründeten Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege, ins Festbuch: „Bei uns ringen nicht Nationen gegeneinander, sondern Sportgenossen aller Länder miteinander.“ Bildlich zum Ausdruck kam der Friedenswunsch der Arbeitersportler in dem offiziellen Plakat der Arbeiter-Olympiade: Ein Arbeitersportler, der eine rote Fahne mit der Aufschrift „Debout les damnés“ (Steht auf, ihr Verdammten) in seiner Rechten hält, schreitet über zerstörte Waffen und eine Hakenkreuzflagge hinweg.

Ein Ziel der Arbeiter-Olympiade bestand nach den Worten des SPD-Parteisekretärs für Groß-Frankfurt, Conrad Broßwitz, darin, „der Arbeiterklasse gegenüber der bürgerlichen Welt Geltung zu verschaffen“. In der sozialdemokratischen Zeitung „Volksstimme“ war zu lesen: „Früher stiegen vom Olymp die bürgerlichen Götter gnädigst herab. Diesmal steigen die proletarischen Götter kühnst auf den Olymp hinauf. Wie sie heißen? Wille! Freiheit! Gemeinschaft!“

Der Hauptfeind war für die Arbeitersportler der Kapitalismus, der, so Wildung damals, den Nationalismus erzeugt habe und anschließend weiter an seinen Brüsten nähre. Folgerichtig stand am Ende der Frankfurter Arbeiter-Olympiade eine große Friedenskundgebung. Schließlich lag der Erste Weltkrieg noch nicht lange zurück, und die Furcht vor einem neuen großen Krieg war weiterhin groß.

Arbeiter-Olympiade sollte „Olympia der Massen“ sein

Frankfurt als Austragungsort der Arbeiter-Olympiade hatte sich aus mehreren Gründen angeboten. Die Stadt lag zentral in Europa und war als Drehkreuz günstig zu erreichen. Zudem wurde die Stadt von einem Bündnis aus Liberalen und Sozialdemokraten regiert, das den Organisatoren keine Steine in den Weg legte. Im Gegenteil: Die Stadtregierung unter Oberbürgermeister Ludwig Landmann unterstützte die Arbeitersportler nach Kräften. So stellte die Kommune mehr als 100 Schulen als Massenunterkünfte für Sportler und Besucher zur Verfügung. Die Liste reichte von der Evangelischen Schule in Bonames über das Lessing-Gymnasium und die Musterschule bis zur Fröbelschule an der Krifteler Straße.

Doch entscheidend war das neue Stadion im Stadtwald, das als schönste Sportanlage Deutschlands galt und kurz zuvor am 21. Mai 1925 von Landmann eröffnet worden war. Der Oberbürgermeister hatte damals in seiner Rede daran erinnert, dass das Stadion auf dem Gelände von aufgelassenen Schießständen des Militärs errichtet worden war, wo man nach seinen Worten eine Erziehung zum mörderischen Kampf praktiziert hatte. Nun aber werde im Stadion und den anderen Anlagen des Sportfelds im Stadtwald eine Erziehung zum Wettstreit, eine Schulung des Körpers, des Willens und des Geistes betrieben. Diese Sätze konnten auch die Aktivisten der Arbeitersport-Bewegung unterschreiben.

Frankfurt bot nicht nur ein Stadion mit Platz für 40.000 Zuschauer. Den sozialistischen Olympioniken stand zudem eine fünf Hektar große Fest- und Spielwiese zur Verfügung, auf der sie in großer Zahl Freiübungen zelebrieren konnten. Denn die Arbeiter-Olympiade sollte nach dem Willen der Organisatoren ein „Olympia der Massen“ sein, zum Beispiel in Form kollektiver Turn- und Leibesübungen. Am zweiten Tag, einem Sonntag, der den Hauptfesttag darstellte, nahmen Tausende von Sportlern an einer Freiübung im Stadion teil.

„Wir erlebten, wie Frieden sein konnte“

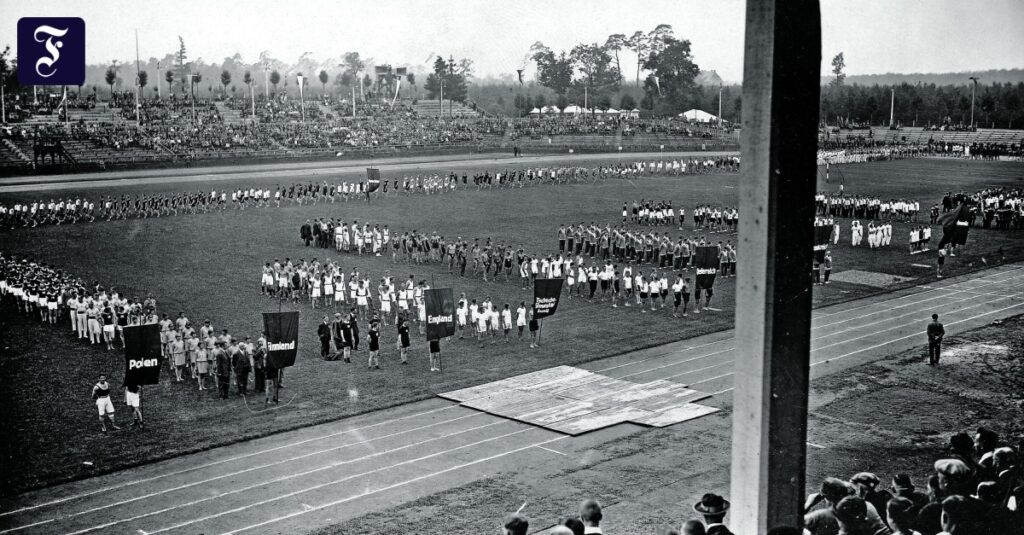

Am Tag zuvor hatten sich 50.000 Teilnehmer in der Festhalle und auf deren Vorplatz zur Begrüßung versammelt. 1200 Arbeiter-Sänger umrahmten die Massenveranstaltung, die unter dem Leitmotiv „Nie wieder Krieg“ stand, musikalisch. Am Nachmittag zogen unter den Klängen der Internationale etwa 3000 Sportler ins Stadion ein. Die Delegationen trugen aber nicht die jeweilige Nationalflagge, sondern eine mit dem Namen des Herkunftslandes beschriftete rote Fahne.

Der junge Arbeitersportler Paul Schuster erinnerte sich mehr als ein halbes Jahrhundert später vor allem daran, dass ein hübsche Französin mit bisher nie gesehenem schwarzen Wuschelkopf die Delegation ihres Landes anführte. „Das soll unsere Erbfeindin sein? Nie und nimmer“, sagte er sich. „Wir erlebten, wie Frieden sein konnte“, fasste Schuster seine Erfahrungen zusammen.

Am nächsten Morgen sahen die Frankfurter einen Festzug, bei dem zum Spiel von 400 Trommlern und Pfeifern angeblich 100.000 Arbeitersportler und Olympia-Teilnehmer durch die Innenstadt marschierten. Es waren Transparente zu sehen mit der Aufschrift „Nieder mit dem imperialistischen Krieg“ oder „Kämpft für den Achtstundentag“. Die Sportler gehörten zwölf nationalen Arbeitersportverbänden an: jenem von Deutschland, Österreich, der Schweiz, von Danzig und der Tschechoslowakei, die Delegationen aus Prag und aus Aussig geschickt hatte.

Sport, Schach und Theaterprogramm

Ferner kamen Abgesandte aus Polen, Lettland, Finnland, England, Frankreich und Belgien. Das war der Zahl nach wenig im Vergleich zu den regulären Olympischen Spielen in Paris ein Jahr zuvor, an der 44 nationale Verbände teilgenommen hatten, aber dennoch viel, wenn man bedenkt, dass nach Frankfurt nur europäische Arbeiter-Sportverbände hatten kommen können. Für außereuropäische Verbände war die Anreise zu weit und der Aufwand zu hoch.

Sportliche Wettkämpfe in der Leich- und Schwerathletik, im Schwimmen und Fußball sowie Turnen, Rudern und Schießen füllten den ersten und zweiten Tag und wurden ergänzt durch ein menschliches Schachspiel, in dem als Figuren verkleidete Sportler die gesellschaftlichen Umwälzungen seit der Französischen Revolution darstellten. Den Höhepunkt bildete am Sonntagabend die Uraufführung des Theaterspiel „Kampf um die Erde“ im voll besetzten Stadion vor mehr als 35.000 Zuschauern.

In diesem Stück des Frankfurter Bühnenautors Alfred Auerbach kämpfte die Jugend um eine gerechte Weltordnung. Am Ende erklomm ein weiß gekleideter Fackelträger das Tribünendach, während die Besucher Friedrich Schillers Lied „An die Freude“ und danach die „Internationale“ sangen. Diese Theateraufführung war ein Ausdruck davon, dass die damalige Arbeiterbewegung sich nicht nur auf dem Felde des Sports, sondern auch der Kultur emanzipieren und mit der bürgerlichen Konkurrenz gleichziehen wollte.

Gewonnen haben Finnen und Arbeiterbewegung

Die Wettkämpfe wurden am dritten Tag fortgesetzt, in den Turnierspielen Handball, Schlagball und Faustball fielen die Entscheidungen. Sportler der Bundesschule aus Leipzig zeigten vor 15.000 Zuschauern Sondervorführungen, und am Abend stiegen 200 Schwimmer mit Lampions in den Main. Am Dienstag endete die Arbeiter-Olympiade mit dem Fußball-Finale Deutschland gegen Finnland mit 2:0 Toren. Danach erlebten die Besucher im Waldstadion noch Massenpyramiden der Männer und eine Friedenskundgebung aller Sportler.

Sportlich am erfolgreichsten waren die Finnen, die die mit Abstand am meisten Goldmedaillen errangen. Moralischer Sieger dagegen war die Arbeiterbewegung – vor allem waren es die Arbeitersportler, die mit diesem Wettbewerb anerkannter Bestandteil der proletarischen Bewegung geworden waren. Als Gewinner konnte sich aber auch die deutsche Arbeiterbewegung sehen, der es gelungen war, die Spiele perfekt auszurichten. Während Deutschland bei den regulären Olympischen Spielen in Paris noch als politischer Paria hatte draußen bleiben müssen, war die deutsche Arbeitersport-Bewegung von den sozialistischen Sportlern anderer Länder als gleichberechtigt anerkannt worden.

Als heimlichen Sieger muss man das Frankfurter Waldstadion betrachten. Es bestand mit dieser Olympiade seine erste große Bewährungsprobe. Seine Spielstätten hatten sich glänzend bewährt, die Besucher und die Sportler hatten die neue Spielstätte getestet und für brauchbar befunden. Frankfurt wurde danach zu einer der großen Sportstädte in Deutschland und ist es nicht zuletzt dank seines Waldstadions bis heute geblieben.