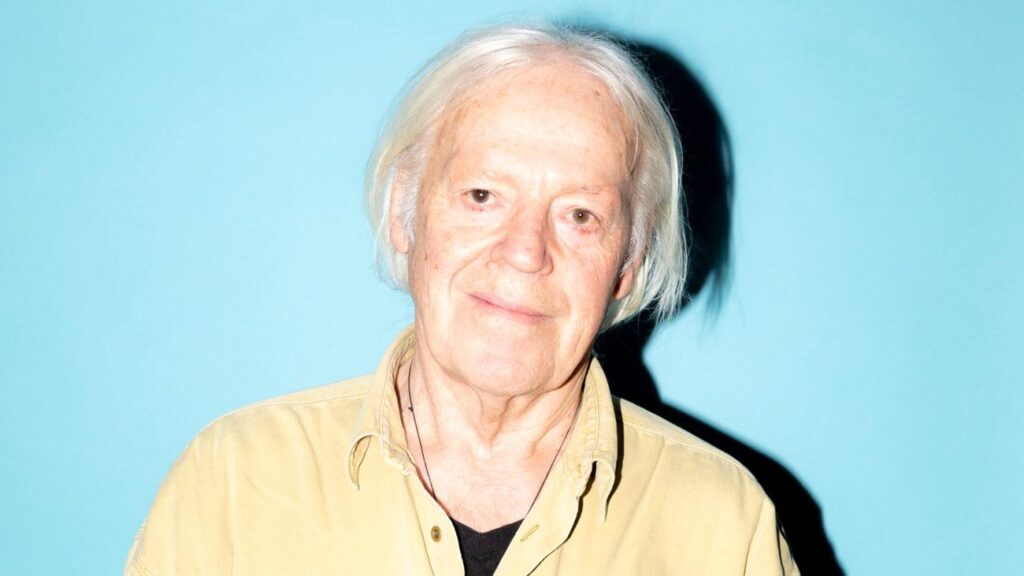

DIE ZEIT: Wenn wir über Habgier, Neid, Hochmut, Rachsucht, Eifersucht und deren kleine Schwester, die Schadenfreude, sprechen: Wofür stehen diese Gefühle in unserem Leben?

Wolfgang Schmidbauer: Der Mensch ist ein soziales Tier, und Sie können bereits bei Kindern beobachten, wie sie den Raum zwischen Zärtlichkeit und Aggression ausloten.

ZEIT: Wohin führt das, wenn wir erwachsen sind?

Schmidbauer: Sigmund Freud hat den großen Unterschied zwischen den Lebens- und Liebestrieben und dem, was er den Todestrieb nannte, markiert. Damit meinte er die dunkle Seite des Menschen, die sich in Aggression und auch in einem Exhibitionismus ausdrückt, wenn man zeigen möchte, dass man groß ist und stark, verbunden mit der Botschaft, ein anderer sei schwächer, kleiner, sogar minderwertig. Das ist aus meiner Sicht schon das Konzentrat dieser dunklen Seite, die sich in unserer Kultur in mannigfaltigen Gefühlen ausdrückt.

ZEIT: Wie können wir mit ihnen umgehen?

Schmidbauer: Wir müssen uns eingestehen, dass wir sie haben, und darauf achten, dass wir nicht zu viel Schaden damit anrichten. Was ich allerdings oft erlebe: Menschen behaupten, sie hätten dunkle, aggressive Gefühle nicht. Sie verdrängen.

ZEIT: Aber ist das nicht verständlich? Gemeinhin gelten die Habgier und ihresgleichen als Gefühle, die ein „guter“ Mensch nicht haben sollte. Sie markieren Charakterschwäche. Das von sich zu weisen, ist doch ein nachvollziehbarer Impuls.

Schmidbauer: Hier ist eine kulturelle Prägung im Spiel. Im Christentum werden schon „böse Gedanken“ als böse bewertet, sanktioniert und mit Schuldgefühlen belegt. Die moderne Sicht auf die Psyche ist eine andere. Ihr zufolge ist nicht die Fantasie das Problem, sondern die Tat. Für unsere Taten sind wir verantwortlich, für unsere Träume und Fantasien nicht. Diese drücken einfach die komplexe, animalische und kulturell geformte Welt aus, die unser Leben ausmacht.

ZEIT: Welche Funktion hat es, wenn eine Gesellschaft dunkle Gefühle zu sanktionieren versucht?

Schmidbauer: Es ist ein Merkmal unserer zivilisatorischen Entwicklung, dass immer intensiver in das Gefühlsleben des Menschen eingegriffen wird, dass Gefühle unterdrückt werden. Das ist eine Form von Kontrolle. Ihren stärksten Ausdruck findet sie in modernen Armeen. Umgekehrt gilt: Je archaischer eine Kultur, desto mehr kann sie es sich leisten, gefühlsfreundlich zu sein. Es gibt viele Berichte darüber, zum Beispiel von den Feldzügen der Ureinwohner in den USA, früher haben wir Indianer gesagt. Da wurde niemand sanktioniert, der auf einem Feldzug mitteilte, also ihm sei es jetzt zu langweilig, einen anderen Stamm zu überfallen, er habe gerade eine Büffelspur entdeckt und gehe jetzt jagen.

ZEIT: Der moderne, der disziplinierte Mensch versucht, seine animalische Seite zu kontrollieren und zugleich den Zugang zum gesamten Spektrum seiner Gefühle nicht zu verlieren – und dann noch seine Ängste und Aggressionen in konstruktive Handlungen umzuwandeln. Das ist ganz schön fordernd. Um nicht zu sagen, überfordernd.

Schmidbauer: Ich war als junger Psychologe anmaßender als heute. Damals habe ich die Vernunft überschätzt. Aber meine therapeutische Erfahrung läuft darauf hinaus, diese primitiven Affekte zu respektieren. Es braucht außerdem viel Energie, sie zu beherrschen, und die Energie, die ein Mensch dafür aufbringen kann, ist begrenzt. Letztlich stärkt die moderne Gesellschaft mit ihren hohen Anforderungen an Disziplin die dunklen Gefühle, die primitiven Affekte sogar noch. Und dieser Druck sucht sich sein Ventil. Insofern wundert es mich nicht, wenn Menschen in sozialen Medien ihr ganzes Leid rauslassen, andere haltlos entwerten und ihren Hass ausbreiten.

ZEIT: Für Sie sind die Exzesse auf Facebook, X, TikTok und YouTube eine fast zwangsläufige oder gar notwendige Reaktion auf diese disziplinarischen Anforderungen? Wie herrlich wäre es, wir könnten sie dort lassen und ignorieren.

Schmidbauer: Es wäre wie ein andauerndes Oktoberfest. Aber im Ernst: Die Menschen hatten immer ihre Ventil-Sitten, bei denen sie ihre negativen Affekte für eine begrenzte Zeit zulassen konnten.

ZEIT: Was sagt es über unsere Gegenwart, dass uns zwei Wochen im Jahr dafür nicht mehr reichen?

Schmidbauer: Darüber lohnt es sich nachzudenken. Festzuhalten bleibt: Unsere Gesellschaft ist zugleich moralischer und primitiver geworden. Die Ansprüche auf der einen Seite erhöhen andererseits die Bereitschaft, sich einen Dreck um das zu scheren, was gewünscht und vernünftig oder auch nur menschenfreundlich ist.