Wie will man einen der größten Entdecker des zwanzigsten Jahrhunderts würdigen, eine wirkliche Ikone der Molekularbiologie, deren spätes Theoretisieren zur Frage der menschlichen Evolution in ein Ausmaß an Inhumanität mündete, das kaum noch zu ertragen war? Schwamm drüber? De mortuis nihil nisi bene – sprich nicht schlecht über einen Toten, heißt es. Deshalb sinngemäß, mit den Worten eines seiner loyalsten deutschen Schüler: Und er war doch einer des Größten in seinem Feld.

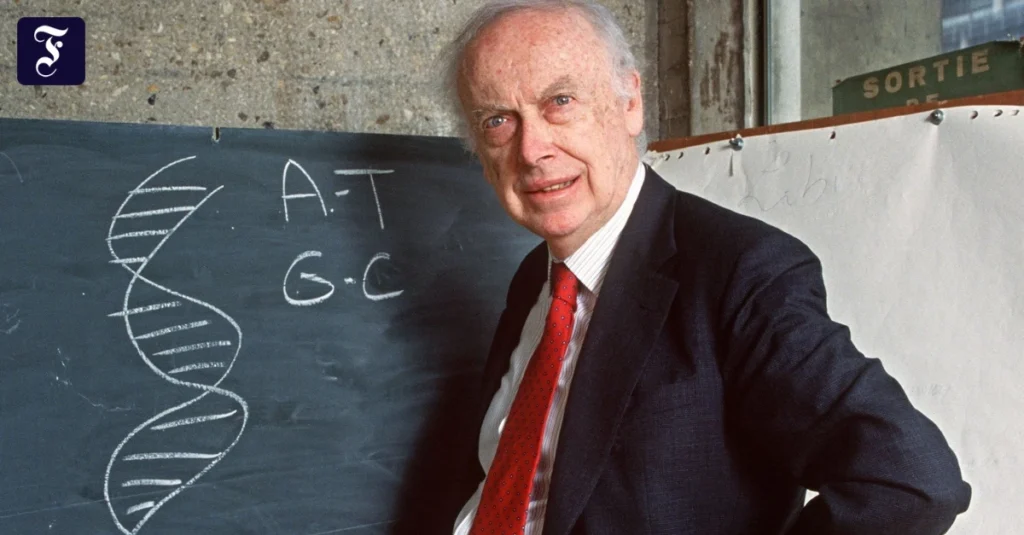

Der Mitentdecker der molekularen Struktur des Erbguts, James D. Watson, ist am 6. November mit 97 Jahren nach schwerer Krankheit in einem Hospiz auf Long Island gestorben. Er war der Letzte der vier, die die Substanz des Lebens, die Doppelhelix, „erstmals vor unseren Augen gesehen haben“, wie es Watson später so unterhaltsam in seinem „Doppelhelix“-Bestseller formulierte. 1953 gelang ihm diese Entdeckung zusammen mit dem britischen Physiker Francis Crick beim mechanischen Basteln eines biochemischen Modells der DNA. Natürlich war es nicht bloß der „heilige Zufall“, wie Erwin Chargaff später in einem F.A.Z.-Gespräch insinuierte, der aus Österreich stammende Chemiker, der in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ebenfalls mit der Komplementarität der vier Nukleinsäuren – den Grundbausteinen der DNA – befasst war.

Weder war die Entdeckung zufällig, noch war sie einem göttlichen Funken zuzuschreiben. Im Gegenteil: Diese erste Entschlüsselung des Erbguts hatte wie fast jede wissenschaftliche Entdeckung zahlreiche Väter und Mütter. Und nicht alle wurden in gleicher Weise gewürdigt wie die damaligen Heißsporne Watson (25 Jahre) und Crick (37), die ihren Geniestreich am Abend gebührend im Cambridger Pub „Eagle“ feierten und mit dem Ausspruch besiegelt haben sollen: „Wir haben das Geheimnis des Lebens gelüftet.“

Watson nahm kein Blatt vor den Mund

Die Cambridge University zitiert das in ihrer Bekanntmachung des Todes von Watson. Zugleich ehrt sie eine der entscheidenden Figuren im damaligen Wettlauf um die DNA-Struktur, Rosalind Franklin, mit einer Aquarellzeichnung: Die junge Physikerin Franklin, die wie ihr Kollege Maurice Wilkins im Cavendish Laboratory arbeitete, lieferte wichtige Daten, vor allem die inzwischen ikonische Röntgenaufnahme der Kristallstruktur der DNA, das entscheidende Puzzleteil.

Watson, Crick und Wilkins erhielten 1962 den Medizinnobelpreis, Franklin war vier Jahre davor mit 37 Jahren gestorben. Watson hatte seinerzeit schon eine steile Karriere hingelegt. Er war ein begnadeter Ideengeber, wie später immer wieder bezeugt wurde. Vor allem jedoch seinen – in späteren Jahren etwas abgemilderten – Umgang mit Rosalind Franklin, die er in seinem Buch zur Doppelhelix-Entdeckung herabwürdigte, nahmen ihm viele seiner Kollegen übel. Wahrscheinlich waren es diese ersten Auseinandersetzungen, die einen Charakterzug Watsons zutage förderten, den Steven Pinker aus Harvard, wohin Watson 1956 für zwei Jahre gewechselt war, vermutlich am treffendsten beschreibt: Watson sei eine „Zeitbombe“ gewesen. Tatsächlich nahm Watson kein Blatt vor den Mund, wenn es um seine Thesen zur Vererbung menschlicher Eigenschaften wie der Intelligenz ging.

Im Herbst 2000 wurden die Leser dieser Zeitung Zeuge einer Kontroverse, die auf die damalige, zweite Entschlüsselung des menschlichen Genoms folgte. Im Juni war der erste Rohentwurf des Genoms öffentlich gemacht worden, ein Großteil der etwa drei Milliarden Zeichen langen und auf Chromosomen verpackten Buchstabenfolge, die sich biochemisch aus den vier Nukleinsäuren zusammensetzt. Auch an dieser mittlerweile hochtechnologisch betriebenen Genomentschlüsselung war Watson zunächst richtungsweisend beteiligt: Damals schon längst Leiter des legendären Cold Spring Harbor Laboratory auf Long Island initiierte er das Humangenomprojekt und sorgte dafür, dass zumindest drei Prozent der Mittel für die ethische Begleitforschung ausgegeben wurden. Wenn es um die eigene Moral ging, ließ sich Watson allerdings allein von einem „Zweck“, wie er es nannte, leiten: dem Recht, „die erschütternden Tragödien zu ändern, die Erbkrankheiten im Leben vieler Menschen anrichten“.

Liegt die Evolution in der Hand des Menschen?

Nach einem Artikel Watsons mit dem Titel „Die Ethik des Genoms“ kam es im Feuilleton dieser Zeitung zur besagten heftigen Kontroverse, die Autoren, Philosophen und Theologen bis hin zum damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau beschäftigte. Watson hatte in dem Text das Recht, ja die Aufgabe erwachsener Menschen behauptet, dem Leben erbgeschädigter Föten ein Ende zu setzen. Dass einer seiner beiden Söhne, Rufus, selbst an einem schweren psychischen Leiden erkrankte, hätten die meisten seiner damaligen Kritiker als mildernde Umstände zu Recht kaum gelten lassen. Watsons feste Überzeugung war: Evolution ist von nun an in Menschenhand.

Der Mensch habe mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms geradezu die Pflicht zum Eingreifen, so seine Überzeugung. Auch in einem der Gespräche im Washingtoner Capitol Hilton, das wir nach der Präsentation des Humangenoms im Weißen Haus vereinbart hatten, hielt Watson keine Sekunde hinterm Berg mit seiner Privatmoral: Solange es Erbkrankheiten und tödliche Leiden wie Krebs gebe, das er in seinem engsten Familienkreis zu beklagen gehabt habe, sei es die heilige Pflicht der Wissenschaftler, Lösungen zu finden. „Ich bin dafür, die Evolution zu verbessern, wann immer das möglich ist, sofern wir damit gesündere und klügere menschliche Wesen schaffen.“

Sämtliche Sorgen vieler seiner Zuhörer wischte Watson in den anfangs noch geduldeten öffentlichen Auftritten vom Tisch. Und die betrafen nicht nur Fragen der Diskriminierung. „Superkinder“ zu erschaffen, sagte er, oder blonde, blauäugige Menschen hervorzubringen, diese Gefahr sehe er nicht. „Ich denke, dass die Welt in hundert Jahren viel glücklicher und gesünder sein wird, dank dieses genetischen Buchs.“

Als Watson 2007 in einem „Sunday Times“-Interview die Intelligenz von Menschen afrikanischer Herkunft anzweifelte, wurde er wegen seiner rassistischen Einstellung von seinem Institut entlassen. Kurz danach trat er als Kanzler der Institution zurück. Schon ein paar Jahre vorher war er gescheitert. Als Chef des Humangenomprojekts wollte er um keinen Preis zulassen, dass die entschlüsselten Gene des Menschen patentierbar sein sollten. Niemand sollte Profit aus ihnen schlagen. In dem Patentkonflikt mit seinem damaligen Arbeitgeber, den National Institutes of Health, und seinem Erzfeind Craig Venter bekam Watson später vor Gericht Recht. Sonst verlor er aber vieles, was ihm wichtig war: seinen Ehrenvorstandstitel am Cold Spring Harbor Laboratory, auch seine Nobelpreismedaille, die er 2014 wegen Geldnot für mehr als vier Millionen Dollar versteigerte. Um Watson wurde es still, er war geächtet. Als Mitbegründer des Genzeitalters jedoch war er da schon unsterblich.