Dieses Buch ist eine Zumutung. 1.024 Seiten über Gott und die Welt, Kirche und Karneval, Engel, Bartmoden, Fußball und die deutsche Vergangenheit, den ersten Kuss und den soundsovielten Rausch und so ziemlich alles, was es zwischen Himmel und Erde in einer von den Siebziger- und Achtzigerjahren geprägten männlichen deutschen Nachkriegsbiografie gibt.

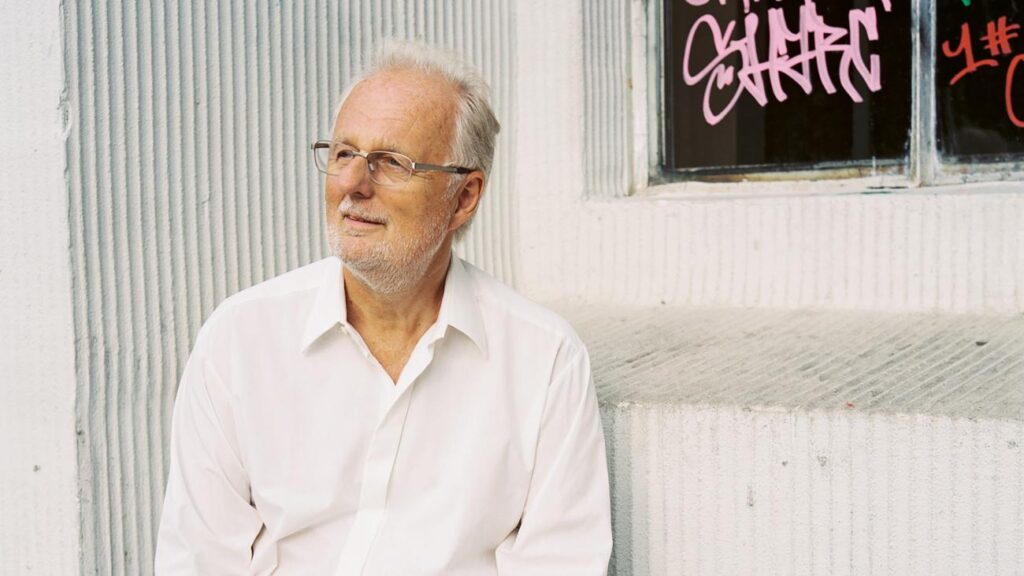

Dieses Buch ist ein Geschenk. Zunächst ganz wörtlich: ein Geburtstagsgeschenk des Verlags an seinen Autor, den Literaturkritiker und Publizisten Hubert Winkels, der im Mai 70 Jahre alt wird. Es ist aber auch ein Geschenk an den Leser, der sich dieser schönen (und schönheitsverliebten) Zumutung je länger, desto lieber stellt. Das Buch ist nicht, oder nur in geringem Maße, was es zu sein vorgibt: eine autobiografische Rückschau auf die Jahre, die Ihr kennt (wie Peter Rühmkorf seine zum 70. Geburtstag zusammengestellten Erinnerungstexte so treffend nannte). Sondern eine sämtliche Genregrenzen sprengende Kunst- und Kulturgeschichte mit persönlichem Unterfutter, „von religiöser Schwerkraft leicht gekrümmt“. Im Amerikanischen hätte man diese zwischen Theorie und Erinnerung munter fluktuierende Bricolage vielleicht einen personal essay genannt. Der Verlag drückt sich um eine Gattungsbezeichnung herum. Über Zufall, Schönheit und den Dorfpfarrer von Gohr heißt es im Untertitel. Das ist, aufs Ganze gesehen, stark untertrieben.

„Die Hände zum Himmel/komm lass uns fröhlich sein/ (…) und keiner ist allein“ lautet der titelgebende Text eines Karnevalsliedes, das so etwas wie die Grundmelodie dieses Buches abgibt. Was für ein schönes Versprechen! Dass es nicht immer gehalten werden kann, liegt in der Natur der Sache: Die Hände zum Himmel – das kann eine überschwängliche, es kann aber auch eine jeden Widerstand aufkündigende Geste sein. Zwischen beiden Polen bewegt sich die Lektüre. Anders gesagt: Man muss sich einlassen auf diese Streifzüge, Abschweifungen, nonchalanten Bögen und Volten, immer vertrauend auf den postulierten „Zusammenhang von allem mit allem“. Hat man sich darein ergeben, entwickelt das mit beträchtlicher Formulierungskunst mäandernde „Opus Magnum“ (Verlagswerbung) einen unwiderstehlichen Sog.

Das Buch hat drei Teile, wobei der erste sich vornehmlich der Kindheit und Jugend in der Gegend von Neuss, Köln (1. FC!) und Düsseldorf – also im katholischen und karnevallstollen Rheinland bewegt, der zweite auf Reisen geht (Moskau, Jerusalem, Delphi, Tokio) und der dritte Teil dann mit dem Autor in die Hauptstadt der deutschen Geschichte zieht, ins kriegsversehrte und neu aufgebaute Berlin mit seinen historischen Wunden und architektonischen Sünden. Unterteilt wiederum sind diese drei Großkapitel in unzählige kleine, die ihrerseits häufig mit einer emblematischen Zeichnung von Nicolas Mahler markiert worden sind, womit der spielerische Charakter des Ganzen auch optisch Zäsuren bekommt.

Eine ungeheure Wissensfülle hat hier Eingang gefunden, ein mit rheinländischem Humor und heiligem Ernst zu Papier gebrachter Wahrnehmungsfuror, der sich an nahezu allem abarbeitet, was dem Autor und Kulturredakteur im Laufe der Zeit begegnet ist oder aktuell seine Neugierde provoziert – und dabei – er sagt es selbst – „von Hölzchen auf Stöckchen“ kommt. Dabei „zeigte sich ein vernunftgespurter Weg, der von der Kreuzestheologie über Kant mit de Sade zu Hegel führte, von Nietzsche zu Bataille, von Schmitt und Jünger zu Foucault“ und zurück; dann wieder wird der Primat der theoretischen Vernunft in die Schranken gewiesen und „das Geheimnis traditionsgebundener Einflüsterungen“ beschworen. Und Kirchen, Kirchen, Kirchen. Wo immer er hinkommt, Winkels lässt keinen Kreuzgang, kein Kloster, keinen Friedhof und keine Kultstätte aus. Grenzen – auch geografische – sind jedenfalls aufgehoben: „Die Reise geht von Death Valley/Mainzer Dom/Berliner Erinnerungsverwaltung/ins orthodoxe Moskau/zu Coco Chanel/zu Heinrich Schliemann und dem Schatz des Priamos. Wo soll das nur enden?“

Nun, es endet nicht, jedenfalls nicht so schnell. Eine rhetorische Form, die der Autor ausgiebig nutzt, ist die Reihung. Seine Methode, sofern man davon sprechen kann, die motivgeschichtliche Spurensicherung. Besonders der Ziegenbock hat es Winkels angetan – wobei es vom Bock zum Lamm Gottes, vom Hirten Johannes zum Hirten Pan und von dort zu Picassos Faun-Darstellungen sowie den Mantelmoden der Siebzigerjahre (Beuys) kein weiter Weg mehr ist. Ein mythischer und alltagsästhetischer Bildtransfer, den Aby Warburg, eine der vielen, vielen Referenzgrößen in diesem Buch, vermutlich „Bilderwanderung“ genannt hätte. Das Namenregister umfasst über 40 Seiten.

In seinem Bestreben, die traditionsvergessene Jetztzeit zu konterkarieren, kommt Winkels immer wieder auf die Profanisierung des Totengedenkens zu sprechen, und auf die häufig missglückten Formen der Gedenkkultur überhaupt. Die Anonymisierung der Bestattungsrituale ist ihm ein „tragisches“ Zeichen unserer trostlosen Jenseitsverachtung. Ist doch jeder Grabstein „ein Splitter vom Gebirge der Ewigkeit, ihm eingeschrieben Namen, die Zeit, Worte der Erinnerung und der Hoffnung. Dass eine Gesellschaft ihre Toten nicht ehrt, wäre in früheren Zeiten ein sicheres Zeichen für das Verhängnis gewesen.“

Und so ist dieses Buch auch ein Memorandum für seine teuren Toten – den Vater vor allem, oder die Mutter, der eine wunderschöne Liebeserklärung gewidmet ist. Die erschütterndste Geschichte aber erspart uns Winkels bis zuletzt: die Szene vom qualvollen Sterben der geliebten Katze, die sich dem Kind unauslöschlich eingegraben hat, „ein Bild für die Ewigkeit, ein Bild am Grund von tausend Bildern“. Das kann man nicht wiedergeben, wohl aber anmerken, dass die Überzeugungskraft dieser überschwänglichen und inspirierenden Lebenserzählung nicht zuletzt aus der spürbaren Empathie für uns „unendlich endlichkeitsversehrte Wesen“ stammt – und für die leidende Kreatur, der man die Endlichkeitsahnung so gerne abspricht.

Hubert Winkels: Die Hände zum Himmel. Über Zufall, Schönheit und den Dorfpfarrer von Gohr; Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025; 1.024 S., 40,– €, 29,99 €