Salman Rushdies neues Buch, „Die elfte Stunde“, gerade auf Deutsch erschienen, umfasst fünf Erzählungen. Sie bilden – laut Rushdies Verleger – eine narrative Einheit: Ihr Thema sei das Alter; sie sollen tiefgründige Reflexionen über die Ängste, existenziellen Fragen und körperlichen Beschwerden enthalten, die uns in der „vorletzten Stunde“ unseres Lebens heimsuchen.

In der Tat spielen diese Themen in den Geschichten eine wichtige Rolle – teilweise. Der erste Text des Buches, „Im Süden“, der ursprünglich 2009 veröffentlicht wurde, handelt von zwei Greisen, die sich hassen, doch nicht ohneeinander leben können. „Die Musikerin von Kahani“, eine Mischung aus Fabel und Sozialsatire, erzählt von Chandni, einer Musikerin, die über magische Fähigkeiten verfügt, und von ihrer katastrophalen Ehe. Einen Vertreter der älteren Generation findet man höchstens in ihrem Vater, der den Heilsversprechen eines Scharlatans verfällt.

In „Saumselig“, der dritten Erzählung, stellt ein einst renommierter Schriftsteller eines Morgens fest, dass er im Alter von 61 Jahren gestorben ist. Unbeeindruckt sinniert er über das Wesen von Geist und Körper, Leben und Tod. Eine junge Studentin entdeckt, dass sie mit dem Toten kommunizieren kann – und erfährt dabei von seinem tragischen Leben. In „Oklahoma“ erzählt Rushdie von einem indischen Schriftsteller, der von einem Kollegen erzählt, der mit seinem eigenen Leben ein „Happy End“ für Kafkas unvollendeten Roman „Amerika“ beziehungsweise „Der Verschollene“ erzählen möchte. Und „Der alte Mann auf der Piazza“, die letzte Geschichte des Buches, bereits 2020 erschienen, ist eine Allegorie auf die Zerbrechlichkeit des öffentlichen Diskurses. Ein namenloser Herr, der auf einem Platz in einer namenlosen Stadt sitzt, beobachtet die leidenschaftlichen, teils aggressiven Gespräche um sich herum.

Insbesondere zeugen die zwei ersten Erzählungen von Rushdies altbekanntem Talent, üppige, manchmal phantastische Geschichten zu erschaffen, in denen sich zahlreiche und eigenartige Schicksale verweben und ein ebenso schonungsloses wie humorvolles Bild Indiens der vergangenen Jahrzehnte entsteht. „Die Musikerin von Kahani“, mit der Protagonistin, die „um Mitternacht“ geboren wird und wundersame Kräfte besitzt, wirkt wie ein fernes Echo von „Mitternachtskinder“ (1981), dem ersten, berühmten Roman des indisch-britischen Autors.

Bis die Sprache verschwindet

Auch die anderen Erzählungen enthalten bemerkenswerte Momente. Szenen von „Saumselig“ und „Oklahoma“ – neben „Die Musikerin“ die umfangreichsten Texte des Buches – schildern auf bewegende Weise die Enttäuschungen von Schriftstellern, die in ihrer Jugend Meisterwerke schufen und im Alter mit dem Schwinden ihrer erzählerischen Kraft konfrontiert sind. Und das Thema von „Der alte Mann auf der Piazza“ – der zerstörerische Umgang mit Sprache und Wahrheit – ist relevant und aktuell. Das Ende der Geschichte ist düster: Die Sprache wird auf der Piazza erst umworben, dann manipuliert und ignoriert, bis sie schließlich verschwindet. „Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht“, lesen wir. „Uns fehlen die Worte.“

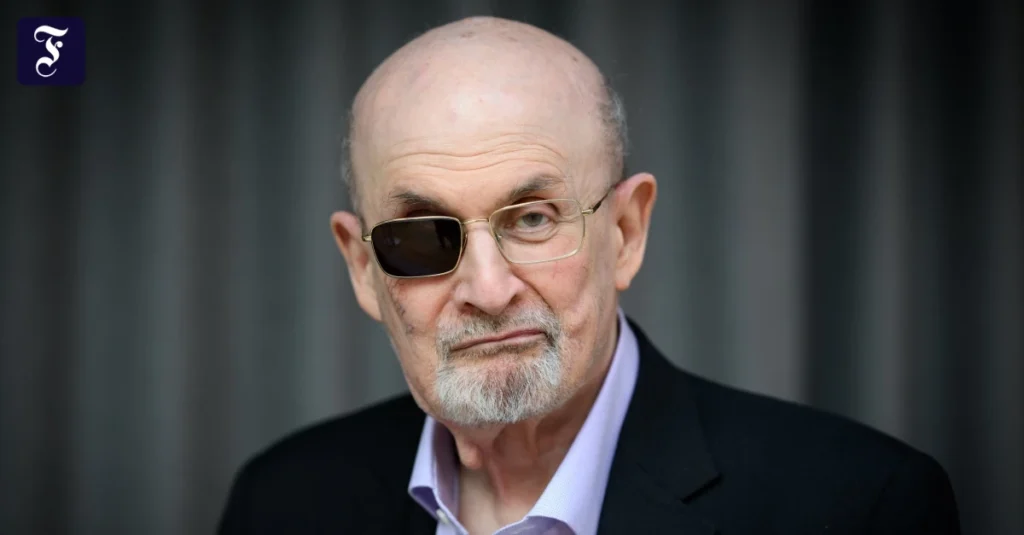

„Die elfte Stunde“ erscheint ein Jahr nach „Knife – Gedanken nach einem Mordversuch“, Rushdies erschütterndem Bericht über den Messerangriff eines jungen Islamisten im August 2022, bei dem der Autor auf einem Auge erblindete. Der Anschlag war die Folge des Mordaufrufs des ehemaligen Obersten Führers Irans, Ajatollah Khomeini, nach der Veröffentlichung von Rushdies „Die Satanischen Verse“ 1988. Die Brutalität der Fatwa und des Attentats, Rushdies stets furchtlose und bewundernswerte Reaktion darauf, all das hat dazu geführt, dass manche Besprechungen seiner jüngeren Werke wie Lobreden klingen. Lässt man aber die Literatur für sich sprechen, wie Rushdie es stets gefordert hat, zeigt sich: „Die elfte Stunde“ reicht an die Qualität seiner früheren Bücher nicht heran.

Worum geht es hier eigentlich?

Die längeren Erzählungen des Buches entwickeln sich mitunter quälend langsam, wirken manchmal inkonsistent. Statt der dynamischen Spannung früherer, älterer Werke – etwa des wunderbaren „Harun und das Meer der Geschichten“ (1990) – sind sie voller Abschweifungen, belangloser Details und Referenzen. Allein in „Oklahoma“ werden neben Kafka auch Borges, Calvino, Bellow, Goya, Bosch, Joyce, Velázquez, Rulfo, „Alice im Wunderland“ und „Der Zauberer von Oz“ genannt – ohne erkennbaren Bezug zur Geschichte. Man hat den Eindruck, der 78-jährige Rushdie wolle weniger fesseln als mit seiner Gelehrsamkeit beeindrucken.

Anstatt Figuren zu präsentieren, die mit komplexer Psychologie die Handlung vorantreiben, wie etwa in „Shalimar der Narr“ (2005) oder „Quichotte“ (2019), kommen einem die Gedanken seiner neuen Protagonisten immer wieder recht poesiealbumhaft vor: „Tod und Leben waren nur angrenzende Veranden“; „Es gab nur brüchige Momente des Halbverstehens… Wir waren alle unvollständig, unbeendet. So war das Leben, bis es vom Tod beendet wurde.“

Bei „Die Musikerin von Kahani“, „Oklahoma“ oder „Saumselig“ fragt man sich irgendwann irritiert: Worum geht es hier eigentlich? Erst der Schluss bringt – für jene, die durchhalten – etwas Überraschung und Befriedigung. Bei „Der alte Mann auf der Piazza“ schafft der allegorische Ton Distanz. Die Geschichte selbst aber wirkt irgendwie müde.

Und so scheinen vor allem erzählerische Unentschlossenheit, die Länge mancher Geschichten und das Fehlen der Vitalität von Rushdies frühen Werken das zu sein, was „Die elfte Stunde“ letztlich zusammenhält.

Salman Rushdie, „Die elfte Stunde – Fünf Erzählungen“. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Penguin, 288 Seiten, 26 Euro.