Im Radio Britney Spears und Christina Aguilera, an den Füßen Buffalos und über der Hüftjeans ein Arschgeweih: In der ZDFneo-Serie Chabos muss der

36-jährige Nicko Pfeffer, genannt Peppi, erkennen, dass sein Blick auf die

eigene Nullerjahre-Jugend verklärt ist. Die Hauptfigur der Show,

gespielt von Johannes Kienast, ist ein typischer Millennial, ein Vertreter

jener Generation, die, wie er selbst sagt, „auf Dating-Apps hängt und sich

nicht für irgendwas entscheiden kann, nicht für Kinder, nicht für ’nen

Job“. Passend dazu beginnt Chabos mit dem Ende einer Affäre, die

Peppi an seinem Arbeitsplatz hatte. Die Frau schießt ihn ab, weil sie sich mehr

als ein paar Wochen Spaß mit dem Berufsjugendlichen nicht vorstellen kann. Kurz

darauf ein zweiter Schock: In einer Karaoke-Bar trifft Peppi einen alten

Schulkameraden und erfährt, dass er nicht zum bevorstehenden Klassentreffen

eingeladen wurde. Für jemanden, der seine Schuljahre für „so ’ne geile

Zeit“ hielt, ist das ein Affront. Noch in derselben Nacht fährt Peppi

zurück in seine Duisburger Heimat, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Während er in der Gegenwart ehemalige Freunde, Bekannte

und Liebschaften aufsucht, erzählt Chabos in Rückblenden – im

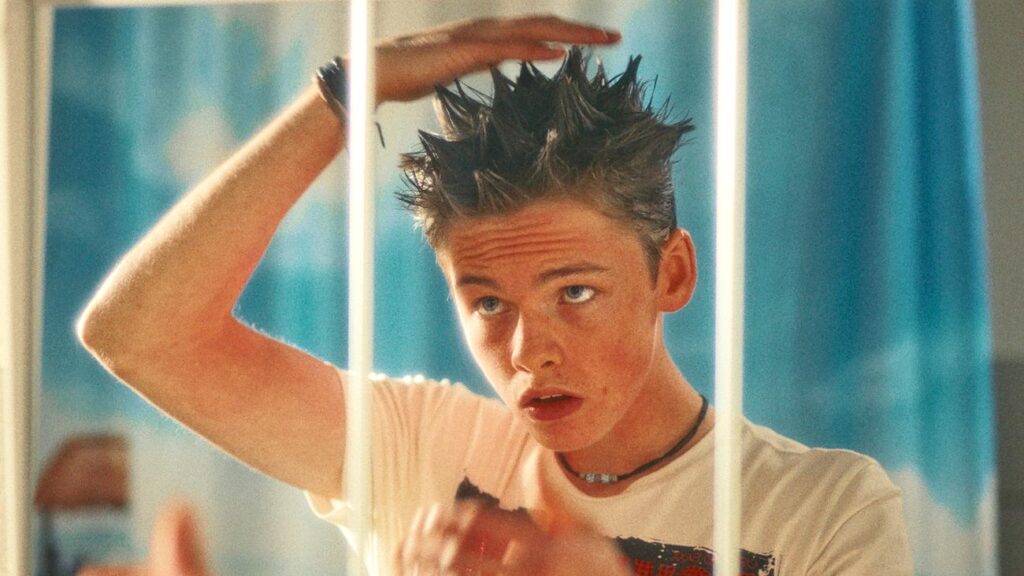

nostalgischen 4:3-Format – von seiner Jugend. Der 16-jährige Peppi (Nico

Marischka) schlägt die Zeit mit seinen Chabos tot, seinen Kumpels also, von

denen jeder ein Stereotyp repräsentiert, wie man sie aus vielen Coming-of-Age-Filmen und -Serien kennt: P.D. (Jonathan Kriener) ist der Macho,

Gollum (Arsseni Bultmann) der Nerd und Alba (Loran Alhasan) der geheimnisvolle

Außenseiter. Peppi fällt durch Gelfrisur und leichten Hang zur

Selbstüberschätzung auf.

Die Welt, die

die Jungs umgibt, wimmelt vor Nullerjahre-Referenzen. Die Clique veranstaltet

Lan-Partys, nimmt an einer DSDS-ähnlichen Castingshow teil und lernt ein

Mädchen kennen, dessen Vater mit Crazy-Frog-mäßigen Klingeltönen reich

geworden ist. Der Soundtrack unterstreicht diese Inszenierung: von Limp Bizkit

über die No Angels bis zu Evanescence ist er mit Hits aus der damaligen Zeit

beladen. Fast möchte man deshalb glauben, dass ein Großteil des Serienbudgets

in Musiklizenzierungen geflossen sein muss. Wie man heute zu den Songs der

damaligen Zeit steht, ist unerheblich. Ohrwürmer hatte das Jahrzehnt auf jeden

Fall.

Chabos basiert lose

auf der britischen BBC-Produktion Ladhood von und mit Liam Williams,

übernimmt von dieser den quasselstrippigen Erzähler, der sich in direkter

Ansprache an das Publikum wendet sowie den liebevoll-ironischen Blick auf eine

Jugend, die sich als viel düsterer herausstellt, als man sie in Erinnerung

hatte. Davon abgesehen ist Ladhood aber so britisch, dass es unmöglich gewesen wäre, die Serie einfach auf deutsche Gepflogenheiten umzumünzen. Was Chabos auf abstrakter Ebene mit

seinem britischen Vorbild verbindet, ist der Sozialrealismus. Hinter der

poppigen 2000er-Oberfläche lugen Probleme des wahren Lebens hervor.

Peppis Vater hat seinen Job verloren, die Eltern (Anke

Engelke und Peter Schneider) drohen sich zu trennen. P.D. wird von seinem alkoholkranken und gewalttätigen Vater

vernachlässigt, Gollums Vater sitzt im Rollstuhl, und der Kurde Albo

(eigentlich Anis) bleibt für alle nur „der Türke“. Und dann wäre da

noch ein illegaler Download des Horrorfilms Saw 2, der Peppis Familie

endgültig in den Ruin zu treiben droht. Chabos setzt sich mit solchen

Handlungselementen zwischen die Genre-Stühle: Die Serie ist nie ganz

2000er-Nostalgie-Komödie oder ernst zu nehmendes Sozialdrama. Sie ist beides

gleichzeitig.

Das wahre Sommermärchen? YouPorn!

Der gesellschaftskritische Ansatz von Chabos geht

sogar so weit, dass sich die Serie auf kulturelle Spurensuche begibt. Der

erwachsene Peppi erklärt etwa, dass das wahre Sommermärchen von 2006, jenem

Jahr, in dem die Rückblenden spielen, nicht die Fußball-WM „im eigenen

Land“ war, sondern der Start von YouPorn. Beides steht in der Serie symbolisch

für den Beginn von etwas Dunklem, für den deutschen Rechtsruck und eine Generation toxischer

Männer. Obwohl sich Peppi in der Gegenwart von Chabos größtenteils

geläutert gibt, gilt für ihn in Sachen Rapmusik noch immer: härter ist besser.

Im Kern sei Peppi eben „ein typischer Millennial,

der nach Freiheit und Selbstverwirklichung sucht, aber in Codes aus Gewalt,

Coolness und Machogehabe erzogen wurde“, sagen die Köpfe hinter der Serie, das Regie-

und Autorenduo Mickey Paatzsch und Arkadij Khaet, im Pressematerial zu Chabos. Obwohl das

verallgemeinernd klingen mag, sind es Momente der Ambivalenz und Selbstkritik,

die zu den besten der Serie gehören. Man wünschte, diese wären noch weiter

vertieft worden. Dennoch gelingt es Chabos, die Ratlosigkeit und leichte

Verzweiflung seiner Hauptfigur nachvollziehbar zu machen. Voller Melancholie

fragt Peppi am Ende seiner Ausführungen zum Sommermärchen 2006: „Aber hat

es uns geschadet?“ Die Antwort darauf muss das

Publikum für sich selbst finden.

Paatzsch und Khaet haben schon mit dem Kurzfilm Masel

Tov Cocktail (2020) gezeigt, dass sie Popkultur und politischen Ernst

miteinander verbinden können. Ihre Handschrift ist auch in Chabos zu

erkennen, durch Ruhrpottkulisse, visuellen

Einfallsreichtum und mutige Verbindungen von Humor und Tiefgang. Am Ende von Chabos führen sie Peppi und wohl auch einige

Mit-Millennials an Fernseher oder Laptop zu einer bitteren Erkenntnis: In

ihrer Jugend war wohl doch nicht alles so geil. Trotz aller Nostalgie und den

Lachern über igelartige Gelfrisuren, alberne Klingeltöne und fragwürdige

Outfit-Entscheidungen bleibt die Serie eine Warnung. Wer

sich an die Vergangenheit klammert, endet in der Gegenwart als trauriger

Erwachsener.

Die acht Folgen von „Chabos“ sind in der ZDF Mediathek verfügbar. ZDFneo strahlt die Serie am 24. und 31. August sowie

am 7. September jeweils um 20.15 Uhr aus.