Die große Revolution begann ziemlich leise. Zur Saison 2019/2020 gab es eine Regeländerung für den Abstoß, bei der in diesem Moment wohl noch nicht viele ahnten, wie gravierend sie den modernen Fußball verändern würde: Die Spieler der Mannschaft, die den Abstoß ausführt, dürfen seither den Ball auch im eigenen Strafraum annehmen. Dadurch sind die möglichen Varianten viel zahlreicher geworden. Eine davon ist zwar immer noch der klassische lange Abschlag vom Torhüter, der am dritten Spieltag selbst bei den Begegnungen spielstarker Teams wie Mainz und Leipzig oder Freiburg und Stuttgart überwog. Doch gibt es inzwischen etliche Mannschaften, die bevorzugt mit einstudierten Passfolgen ihr Spiel aufbauen.

Das Besondere an Abstoßsituationen ist ihre Statik. Sie beinhaltet einen Vorteil, den sich sowohl die Offensive als auch die Defensive zu eigen machen können: Man hat Zeit, sich auf die folgende Spielsituation vorzubereiten. Was dabei nicht nur in der Bundesliga auffällt: Nachdem der Torwart oder ein Innenverteidiger den Ball zur Ausführung auf der Linie des Fünfmeterraums platziert hat, wirft er ihn oft doch noch einmal dem jeweils anderen zu, der ihn sich wiederum zurechtlegt. So wird die Zeit, in der die Spieler beobachten können, wie der Gegner sie zustellt, noch ein bisschen länger.

Klatschbälle gegen den Trend

An dem großen Spielraum für kreative Abstöße ändert dabei auch der Trend nichts, dass aktuell viele Mannschaften in einer Manndeckung verteidigen (im Übrigen zumindest teilweise bedingt auch durch die Regeländerung für den Abstoß). Es geht derzeit in der Bundesliga schlicht häufiger darum, Abstoßvarianten zu finden, die gegen die Manndeckung gut funktionieren.

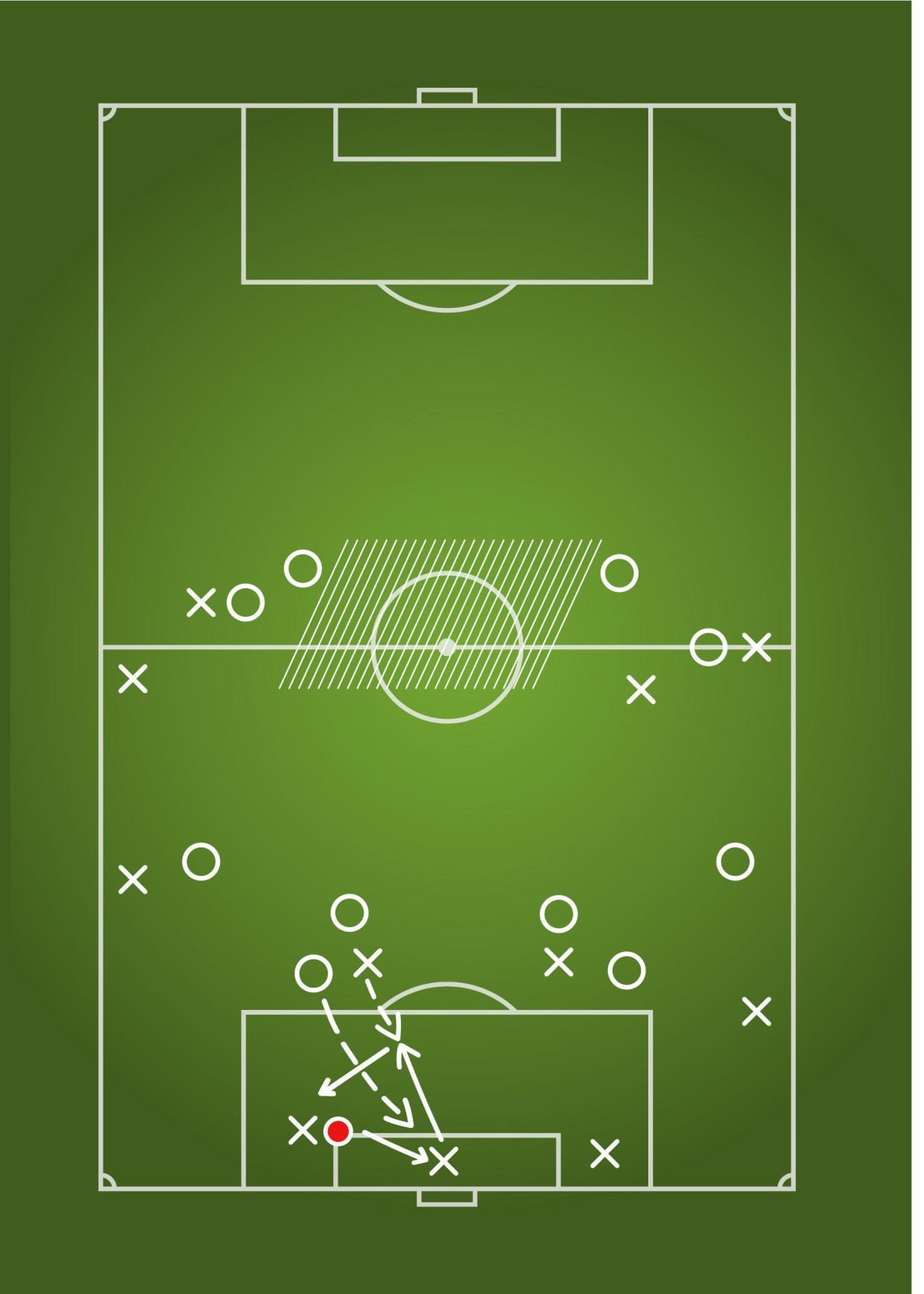

Zwei wichtige Stilmittel sind das Freiziehen einer bestimmten Zone und, sobald der Torwart vom Gegner angelaufen wird, sogenannte Klatschbälle, also Pässe, die mit einem Kontakt gegen die Angriffsrichtung gespielt werden. Spielt der Gegner eine Manndeckung, ist der Torwart zunächst derjenige Spieler, der die Mannschaft in Ballbesitz in Überzahl bringt. Läuft einer der Stürmer ihn an, wird wiederum dessen Gegenspieler frei, also ein Innenverteidiger, der über die Klatschbälle angespielt werden soll.

Beide Stilmittel, das Freiziehen und die Klatschbälle, können in Kombination miteinander auftreten. Das passiert – nicht erst seit dieser Saison – bei Vincent Kompanys Bayern, die an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) in der Champions League auf den FC Chelsea treffen, mitunter besonders extrem. Bis auf die beiden Innenverteidiger oder sogar nur einen der Innenverteidiger schieben die Münchner beim Abstoß alle Feldspieler nach vorne. So werden deren Manndecker nach hinten gezogen. Dadurch kann der Torwart mit dem einen oder den zwei Innenverteidigern ein Zwei-gegen-eins beziehungsweise ein Drei-gegen-zwei ausspielen.

Wenn ein Stürmer den Torwart in einem Bogen anläuft, um den Passweg zu dem Innenverteidiger, den er bis dahin gedeckt hat, zu schließen, bedeutet dies für die Mannschaft in Ballbesitz zwei Optionen: Der Verteidiger kann den entstandenen Raum nutzen, um sich nach vorne aus dem Deckungsschatten heraus freizulaufen, oder einer der Mittelfeldspieler kommt entgegengelaufen, um den Innenverteidiger per Klatschpass im Rücken des Stürmers anzuspielen. Durch die hohe eigene Startposition kann sich der Mittelfeldspieler einen Zeitvorteil gegenüber seinem Manndecker verschaffen. Das Timing ist dafür sehr wichtig, da er nicht zu früh und nicht zu spät loslaufen darf. Mit Joshua Kimmich verfügt Bayern über einen Sechser, der diese Aufgabe zumeist sehr gut löst.

Manche Teams versuchen diese Klatschbälle mit gleich zwei Sechsern in sehr kurzen Abständen zu spielen. Solche Ansätze gab es etwa in den ersten beiden Partien von Sandro Wagner als Trainer des FC Augsburg. Der Ablauf beim Abstoß funktioniert nach dem gleichen Prinzip: Das Anlaufen des gegnerischen Stürmers auf den Torwart soll über einen Klatschball des Sechsers auf den frei werdenden Innenverteidiger aufgelöst werden.

Das mag unsinnig aussehen

Die sogenannte 4-2- oder 2-4-Struktur mit zwei flachen Sechsern, die also in diesem Fall sehr nah vor dem eigenen Tor stehen, zielt stärker darauf ab, weitere Manndecker herauszulocken, um später in der Offensive mehr Platz zu haben. Dort arbeitete Wagner bereits mit auffälligen Ballungen: Zwei Spieler positionierten sich im Sturm ganz weit rechts und zwei ganz weit links, also direkt nebeneinander. Das mag unsinnig aussehen, weil sie sich gegenseitig auf den Füßen stehen. Aber wenn der Gegner in der Manndeckung bleibt, gibt er das Abwehrzentrum gänzlich auf. Will die Defensive dies verhindern, muss sie ein Eins-gegen-zwei auf einem der beiden Flügel in Kauf nehmen oder die Gleichzahl im Anlaufen aufgeben, um einen zusätzlichen Spieler in die Verteidigung zu bringen.

Ein bisschen wie früher

Das Beispiel zeigt: Der Abstoß erfordert im modernen Fußball höchste Aufmerksamkeit und kann ein großer Stressfaktor sein. Das musste am zweiten Spieltag auch Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen schon erfahren. Der Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:3 resultierte direkt aus einem schnell ausgeführten Abstoß, den Innenverteidiger Edmond Tapsoba plötzlich entgegen der Gewohnheiten lang nach vorne schlug.

Die beiden Bremer Außenverteidiger waren noch nicht in ihre Defensivpositionen zurückgekehrt. Auf Leverkusens linker Angriffsseite stand daher der Flügelstürmer völlig frei und lief allein bis in den Sechzehner. Auch Bremens Innenverteidiger schienen durch die schnelle Ausführung überrascht. Obwohl Leverkusens Mittelstürmer sich einige Meter hatte zurückfallen lassen, blieben sie ohne Gegenspieler im Abwehrzentrum stehen. Ein einfacher langer Schlag aus dem Abstoß überrumpelte die gesamte Defensive. Das war dann doch wieder ein bisschen wie früher.