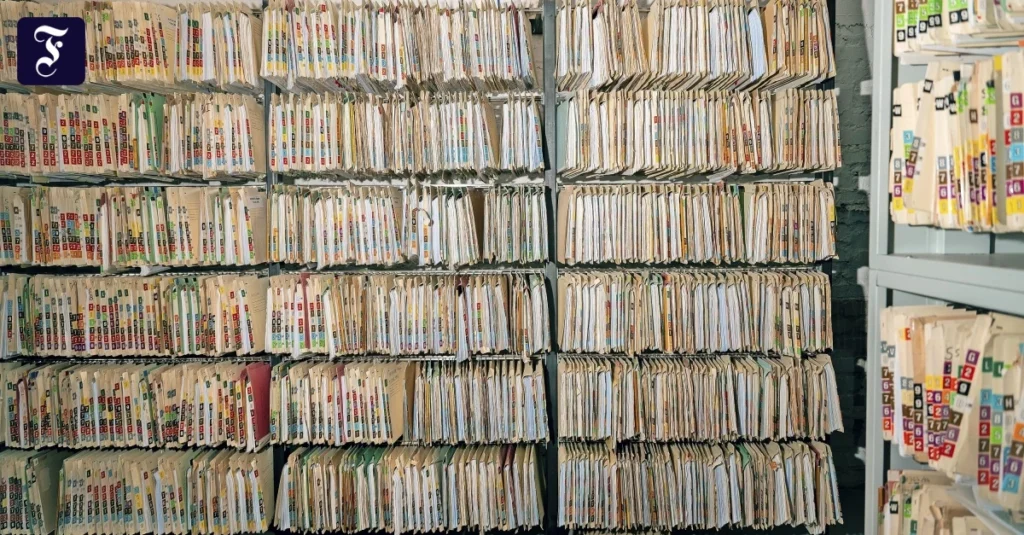

Staat und Sozialversicherungen in Deutschland haben im vergangenen Jahr zusammen erstmals mehr als 400 Milliarden Euro für ihr Personal ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Kosten für Behörden- und Verwaltungsmitarbeiter um knapp 34 Milliarden Euro oder neun Prozent auf 407 Milliarden Euro. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Gründe für den deutlichen Anstieg sind Tarif- und Besoldungserhöhungen für die Bediensteten, Personalaufbau und eine steigende Zahl an Pensionären.

Je Einwohner in Deutschland gerechnet, kostete der öffentliche Dienst über alle föderalen Ebenen hinweg 4873 Euro im Jahr. Etwa ein Viertel der gesamten Personalausgaben entfielen dabei auf den Bund und die Sozialversicherungen. Drei Viertel davon – genau 305,7 Milliarden Euro – entfielen auf Bedienstete der Länder und Kommunen. Im Schnitt aller Bundesländer waren das 3663 Euro je Einwohner.

Vergleicht man allerdings die einzelnen Bundesländer, dann stechen große regionale Unterschiede ins Auge. Während der öffentliche Dienst von Mecklenburg-Vorpommern mit nur 3215 Euro je Einwohner auskam, fielen dafür in den drei Stadtstaaten sowie in Hessen als einzigem Flächenland mehr als 4000 Euro an. Das zeigt eine Auswertung der amtlichen Daten durch die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung Bayern (AKDB), die – getragen von den kommunalen Spitzenverbänden in Bayern – IT-Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung erbringt. Die bisher unveröffentlichte Auswertung liegt der F.A.Z. vor.

„Strukturen, die aus der Zeit der Pferdekutschen stammen“

Rudolf Schleyer, Vorstandsvorsitzender der AKDB, sieht darin vor allem einen zusätzlichen Anstoß, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben – zusammen mit einer echten Modernisierung von Verwaltungsstrukturen. Genau an dieser Stelle hake es aber noch immer. „Während IT-Abteilungen und Digitalisierungsbeauftragte versuchen, analoge Prozesse digital nachzubauen, bleiben die strukturellen Fragen unbeantwortet“, urteilt er. „Was wir brauchen, ist nicht mehr Technik, sondern den Mut zu grundlegenden Richtungsentscheidungen.“ Und die seien zuvorderst politisch zu treffen.

Was er dabei vor Augen hat, illustriert Schleyer so: „Während sich die Privatwirtschaft längst dem Selbstbedienungsprinzip verschrieben hat, Kunden im eigenen Interesse zu ihren eigenen Bearbeitern zu machen – vom Onlinebanking bis zur Flugbuchung –, klammert sich die öffentliche Verwaltung an Strukturen fest, die aus der Zeit der Pferdekutschen stammen.“ Für die angestrebte Straffung bedarf es demnach neben digitaler Technologie auch modernerer Verwaltungsstrukturen, etwa nach dem Motto: Mehr Zielorientierung, weniger Obrigkeitsstaat.

Hamburg leistet sich am meisten

Die großen Spannbreite der landesbezogenen Personalkosten hat natürlich viele Gründe und lässt sich nicht allein durch unterschiedliche Verwaltungseffizienz erklären. So ist das Kostenniveau im Westen auch deshalb höher als im Osten, weil die westlichen Länder einen größeren Rucksack an Pensionslasten für Ruhestandsbeamte zu tragen haben, da sich diese Ausgabenposition im Osten erst seit der Deutschen Einheit aufbaut. Allerdings gilt letztlich überall: Mit der Höhe der Kosten steigt auch der Druck, die Verwaltung straffer und moderner zu organisieren.

Rechnerisch am teuersten war der öffentliche Dienst im vergangenen Jahr in Hamburg, dort fielen je Einwohner 4914 Euro Personalkosten an. Bremen (4640 Euro), Berlin (4220 Euro) und Hessen (4033 Euro) folgen auf den weiteren Spitzenplätzen. Relativ hohe Personalkosten hat auch Baden-Württemberg mit 3791 Euro je Einwohner. Demgegenüber waren Schleswig-Holstein (3367 Euro) und Bayern (3495 Euro) die insofern günstigsten Westländer. Im Osten kommen alle Länder bis auf Brandenburg mit weniger als 3400 Euro je Einwohner aus.

Ausgaben des Bundes steigen überproportional stark

Personalkosten von 74 Milliarden Euro auf Bundesebene und 27 Milliarden Euro bei den Sozialversicherungen kommen für die Einwohner aller Bundesländer anteilig hinzu. Dabei weisen die Personalausgaben des Bundes einen überproportional starken Anstieg aus. Sie haben sich gegenüber 2023 um 13 Prozent erhöht, also vier Prozentpunkte stärker als im Durchschnitt des gesamten öffentlichen Dienstes. Damit setzte sich ein seit einigen Jahren beobachtbarer Trend auf Bundesebene fort.

Dass dieser auch fiskalisch relevant ist, belegt der seit Juli vorliegende Achte Versorgungsbericht der Bundesregierung, der den Siebten Bericht von 2020 aktualisiert. Demnach steigt die Zahl der zu versorgenden Bundespensionäre nun doch längerfristig weiter, anstatt sich bald auf einem Höchststand von 205.000 zu stabilisieren. Dies sei „auf die höhere, zum Zeitpunkt der Erstellung des Siebten Versorgungsberichtes noch nicht bekannte Anzahl an Neueinstellungen, insbesondere bei den Beamtinnen und Beamten des Bundes, zurückzuführen“, heißt es im neuen Bericht.

Straffungen werden aber auch insofern dringlicher, als der Staat demographisch bedingt immer schwerer Personal für alle Aufgaben findet. Dass Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) damit wichtige Hoffnungsträger werden, findet immerhin auch der DBB Beamtenbund. „Der Personalmangel beim Zoll ließe sich zum Beispiel reduzieren, wenn die Pakete durch KI vorsortiert würden“, sagte dessen neuer Vorsitzender Volker Geyer jüngst der F.A.Z. Der DBB rechnet die „Personallücke“, den derzeit ungedeckten Gesamtbedarf, auf 600.000 Stellen hoch. Da aber so ein Personalaufbau kaum realistisch sei, setzt auch die Vertretung der Bediensteten auf mehr digitale Aufgabenerledigung.

Und könnte es schneller gehen? AKDB-Chef Schleyer mahnt, Ausgaben für digitalen Fortschritt stärker als Investition in Effizienz zu begreifen. Im Alltag werde Digitalisierung zu oft noch „als Aufwandstreiber betrachtet, als zusätzliche Belastung neben dem ,normalen‘ Geschäft“. Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, das seit 2017 den Durchbruch zu digitalen Verwaltungsleistungen bringen sollte, seien gerade einmal drei Milliarden Euro bereitgestellt worden. Sein Vergleich: Gelänge es, durch erfolgreiche Digitalisierung aller Strukturen auch nur ein Prozent der Personalkosten einzusparen, wären das schon vier Milliarden Euro pro Jahr.