Im weltbekannten Song „Norwegian Wood“ singen die Beatles zur sanft psychedelischen Melodie einer Sitar von einer Begegnung zwischen einer Frau und einem Mann. Als sie früher zu Bett gehen will, anstatt mit ihm zu schlafen, fühlt sich der Protagonist ausgetrickst und lässt zur Strafe ihre Wohnung inklusive norwegischem Holzmobiliar in Flammen aufgehen.

Wie schön: „Isn’t it good / Norwegian Wood?“, singen John Lennon und Paul McCartney im Refrain. Während die Frau beim Racheakt-Songtext von 1965 noch glimpflich davonkommt, fällt ihr Schicksal in vielen anderen, auch moderneren Songs trostloser aus. Rapper Eminem fantasiert in „Kim“ gar vom grausamen Mord an seiner einstigen Frau Kimberly, Johnny Cash und seine Country-&Western-Kollegen bedienen sich für ihre Vorstellungswelten beim Western-Klischee des „Mörders aus Leidenschaft“.

„Eine getötete Frau ist in jedem Format Clickbait“, schreibt die Berliner Autorin Sonja Eismann in ihrem Buch „Candy Girls“. Darin deckt die 52-jährige Autorin neben einer Tradition lyrischer Gewaltakte auch auf ökonomischer Ebene zahlreiche strukturelle Benachteiligungen von Frauen in der Musikindustrie auf. Längst regieren erfolgreiche weibliche Weltstars wie Taylor Swift und Beyoncé zwar an der Einkommensspitze im Business. Sie brechen Verkaufsrekorde und räumen reihenweise Preise ab.

Ein Wundermittel gegen strukturelle Benachteiligung und sexuelle Übergriffe jedoch sei dieses vielbeschworene „Matriarchat des Pop“ nicht. Eismann, Herausgeberin und Mitbegründerin des feministischen Magazins Missy beweist, dass das Machtgefälle in der Branche heute wie in früheren Pop-Epochen ein tief verwurzeltes Problem sei.

Sonja Eismann: „Candy Girls. Sexismus in der Musikindustrie“. Edition Nautilus, Hamburg 2025, 200 Seiten, 20 Euro

Sexiness und Unschuld

„Candy Girls sind süß. Sie sind frisch und lecker. Sie sind an jeder Ecke zu haben und sie sind billig. […] Sie sind genauso, wie sich die Musikindustrie Weiblichkeit erträumt.“ Das heißt, Künstlerinnen sind passiv und naiv, leicht zu manipulieren, kurz für kapitalistische und erotische Zwecke gleichermaßen ausnutzbar. Frauen seien in der Popindustrie vor allem für zwei Dinge gut: Musikerinnen dürfen gerne als Sexobjekte beglotzt werden, Fans ihr Geld dafür aus dem Fenster werfen.

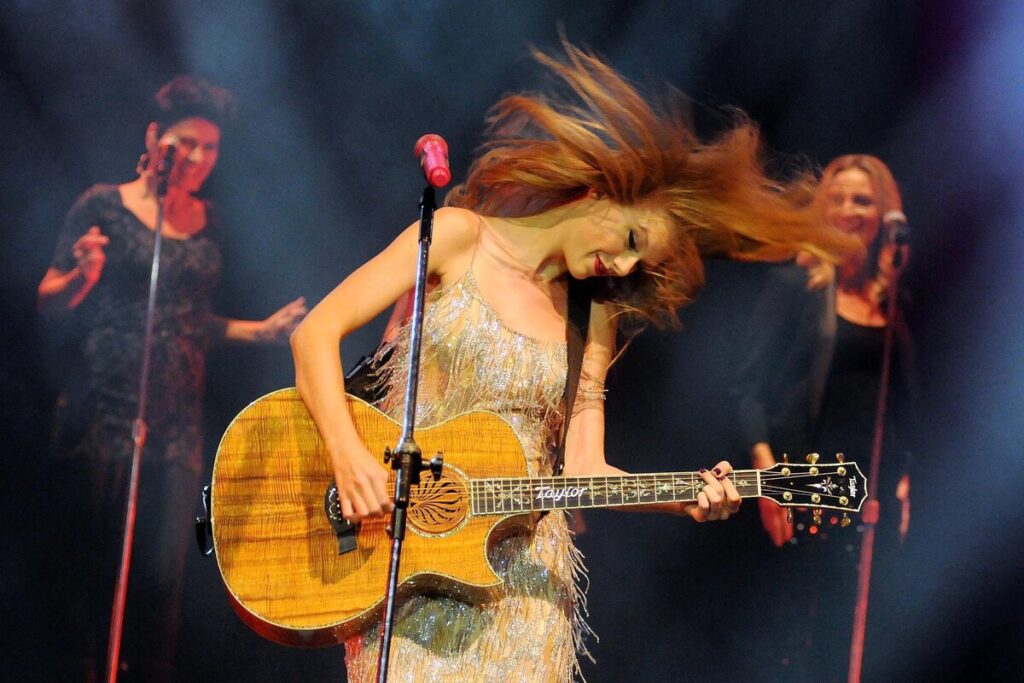

„Ein Mann mit einer Gitarre ist ein Gitarrist. Eine Frau mit einer Gitarre ist in erster Linie eine Frau und dann eine Frau mit einer Gitarre“, behauptet Eismann. An Musikerinnen sei der Körper oft interessanter als ihr handwerkliches Können: Vor allem jungfräulich aussehende Stars sind für Eismann die Quintessenz der Pop-Problematik. Sie verkörpern Sexiness und Unschuld, aber nie Erfahrung, Expertise oder Macht.

Wer in der Musikindustrie die lauteste Stimme hat, zeigt die Autorin an Mainstream-Festival-Line-ups auf, die nach wie vor von männlichen Acts dominiert seien. Nicht nur die Musikerinnen, sondern auch ihre Fans leiden laut Eismann unter sexistischen Klischees. Bis heute herrsche der Irrglaube, Frauen seien überhaupt nicht in der Lage, Musik richtig zu verstehen. Während sie Opfer ihrer Gefühle sind, gelten Männer bald einmal als Experten. Und erst wenn ihre Lieblingsbands auch von Fachleuten gehört werden, ändert sich auch deren gesellschaftlicher Stellenwert. So waren schließlich auch die Beatles, bevor sie zur popkulturellen Institution wurden, bloß eine Boyband.

Dazu kommt noch, dass alles, was Frauen mit Freude tun, von Grund auf mit Misstrauen beäugt wird. „Beängstigend“ oder gar „unmenschlich“ würden vor allem junge Mädchen gerne genannt, wenn sie auf Konzerten jubeln, mitsingen und kreischen. Fan zu sein ist beschämend, weil es in erster Linie weiblich ist.

Wenn man einen Blick in die Geschichte wirft, gelten begeisterte Frauen schon seit mehreren hundert Jahren als irre. Um den österreichischen Komponisten Franz Liszt, Pianist und Popstar avant la lettre, bildete sich bereits im 19. Jahrhundert eine Fanbase, bei der die Krankheit sogar schon im Namen steckt: die „Lisztomanie“.

Fansein als sicherer Ort

Die Österreicherin Eismann sieht darin ein Problem der Sozialisierung: „Jungs wachsen mit der Vorstellung auf, einmal selbst als Musiker auf der Bühne zu stehen. Mädchen hingegen so, dass sie sich nur an deren Seite imaginieren können“.

Dabei stellt das Fansein für viele Frauen eigentlich genau das Gegenteil dar: Es ist ein sicherer Ort, an dem sie ihre Interessen unter Gleichgesinnten gefahrlos ausleben können. Dass das nicht immer so ist, beweisen die Berichte über die Row Zero und die Aftershowpartys etwa bei der Berliner Rockband Rammstein.

„Candy Girls“ ist keine vergnügliche Lektüre. Über 200 Seiten legt Eismann dar, dass die Musikindustrie von Gleichberechtigung noch weit entfernt ist. Positive Gegenbeispiele, Künstlerinnen und Künstler, deren Musik Alternativen zum diskriminierenden Mainstream darstellen und Strukturen hinterfragen, kommen in „Candy Girls“ leider zu kurz.

Von Diskriminierung sind zudem nicht nur Künstlerinnen betroffen. Auch in der Erfolgsgarantie von Künstlern spielen Faktoren wie Herkunft, sexuelle Orientierung und Klasse eine Rolle. Würde sich jedoch jeder Einzelne für die Veränderung einsetzen, könne laut Eismann „Dominanz zerbröckeln“.

Wie das gehen soll, lässt sich an den Beispielen abschauen, mit denen sie ihr Buch beschließt. Die Arbeit von #MeToo-Aktivistinnen, ein „feministischer FLINTA-Pop-Kanon“, aber auch Workshops und Boykotte seien Schritte in die richtige Richtung: „Die Luft für eine sexistische Musikindustrie wird immer dünner.“