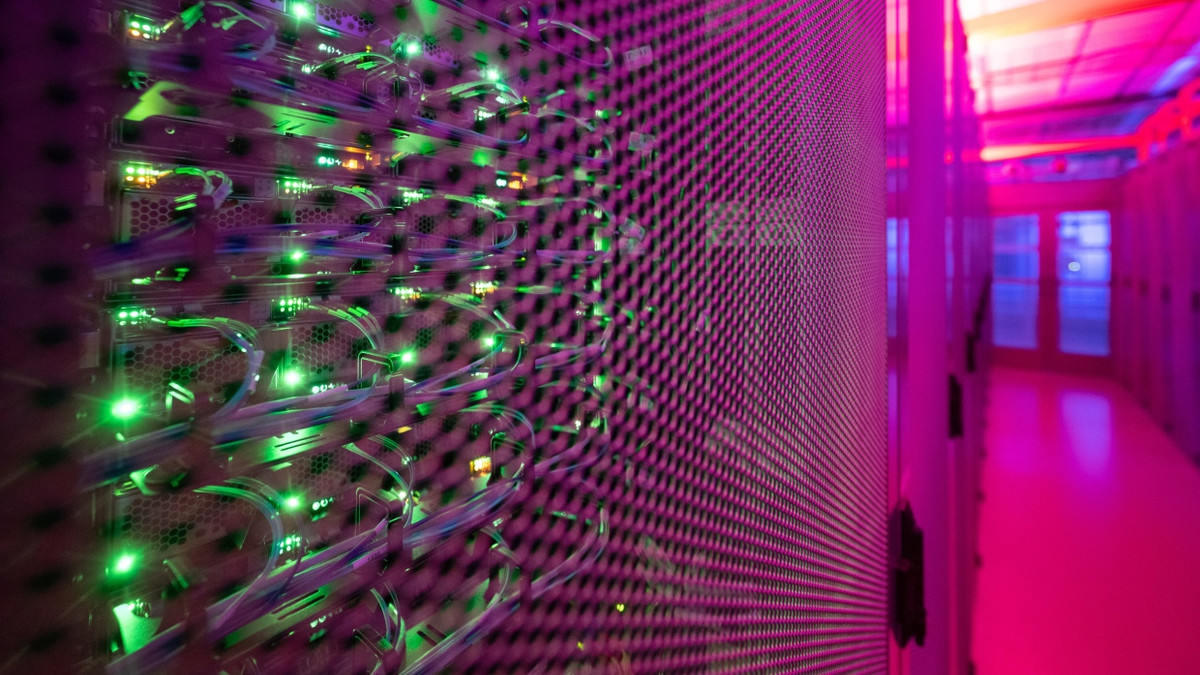

Anfang vergangenen Jahres hatte Alexander Windbichler die „stressigsten drei Monate seines Lebens“. Windbichler leitet den österreichisch-deutschen Cloudanbieter Netcup Anexia. Zu seinen Kunden gehören Konzerne wie die Deutsche Lufthansa, Teamviewer oder das Vergleichsportal Verivox. Der Grund für die schlaflosen Nächte hört auf den Namen VMware und dürfte hauptsächlich IT-Spezialisten ein Begriff sein. Das amerikanische Unternehmen ist der unangefochtene Marktführer für sogenannte Virtualisierungssoftware – ein zentraler Bestandteil moderner Cloudinfrastrukturen, auch für Netcup Anexia oder den deutschen Staat. „VMware ist wie ein Herzschrittmacher für die Cloud“, sagt Windbichler.

Doch im Dezember 2023, zwei Tage vor Weihnachten, erreicht die VMware-Kunden eine unscheinbare Mail vom neuen Eigner des Unternehmens, dem US-Chipkonzern Broadcom. Darin steht, leicht versteckt, dass alle Verträge für Lizenzen der Software bis Ende April gekündigt seien. Danach würden neue Bedingungen gelten. „In unserem Fall wäre das auf eine Verachtfachung der Kosten hinausgelaufen“, sagt Windbichler. „Das war existenzbedrohend für uns.“ Also trommelt er seine Mitarbeiter zusammen. Kurzerhand stellt das Unternehmen seinen kompletten Betrieb auf eine quelloffene Alternative um – ein riesiger Aufwand. „Wir haben es am letzten Tag geschafft, alles auf die offene Lösung zu migrieren“, erzählt Windbichler. Was sonst passiert wäre, mag er sich nicht ausmalen.

Große Abhängigkeit von amerikanischer Technik

Besser lässt sich die Abhängigkeit von Technik aus den Vereinigten Staaten kaum beschreiben. Die fortschrittlichsten Modelle Künstlicher Intelligenz kommen fast ausschließlich aus den USA oder Asien, genau wie die Chips, auf denen sie trainiert werden. Während im Jahr 2024 in den Vereinigten Staaten 150 Raketen starteten, waren es in China etwa 70 und in Europa gerade einmal drei. Und die deutsche Verwaltung wurde maßgeblich auf Microsoft-Excel-Tabellen errichtet. Selbst europäische Cloudanbieter sind auf amerikanische oder asiatische Technik angewiesen – und sie sind nicht die einzigen.

Neun von zehn deutschen Unternehmen sehen sich laut einer neuen Umfrage des Digitalverbands Bitkom in einer Abhängigkeit von Digitalimporten aus dem Ausland. Rund 40 Prozent halten sich für stark abhängig, 53 Prozent für eher abhängig. Die Unternehmen könnten nach eigenen Angaben höchstens ein Jahr überleben, sollten die Technologien oder Dienstleistungen aus den USA wegfallen. Mit Blick auf China wären es sogar nur elf Monate. Und rund 63 Prozent der 600 befragten Unternehmen rechnen damit, dass die Abhängigkeit zunimmt.

Seit dem Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump stellen sich in Europas Konzernetagen und in der Politik daher viele die Frage: Was, wenn Trump aus geopolitischen Gründen digitale Exportkontrollen verhängt? Was, wenn er amerikanische Cloudanbieter zwingt, ihre Dienste in der EU abzuschalten? Und vor allem: Wie lässt sich die Abhängigkeit verringern?

Auswege aus der Abhängigkeit gesucht

Das sind die großen Fragen, die an diesem Dienstag Bundeskanzler Friedrich Merz und Emmanuel Macron auf dem Euref-Campus in Berlin anlässlich eines Gipfels zur Europäischen Digitalen Souveränität diskutieren werden. Es ist eine Veranstaltung von ganz eigenem Kaliber. In den vergangenen Jahren hatte sich die Bundesregierung stets mit einem nationalen Treffen in Berlin, Frankfurt auch Jena begnügt, zudem immerhin das halbe Kabinett anreiste, um sich der deutschen Technologiestärke zu vergewissern und eigene Innovationen anzukündigen. Dass das in Zeiten des großen Technologierennens zwischen den USA, China und dem hinterher hinkenden Europa nicht mehr reicht, versteht sich von selbst. Immer internationaler ist das Treffen von Regierungschefs, Spitzenpolitikern und Unternehmenschefs in der Planung deshalb geworden. Aus einem deutsch-französischen Gipfel wurde ein europäisches Treffen, auch die Europäische Kommission spielt dort eine wichtige Rolle. Das folgt nicht nur der inneren Logik der Dominanz, sondern ist schon eine regulatorische Notwendigkeit: Europäische Regeln wie die Datenschutz-Grundverordnung, das Daten- und KI-Gesetz sollten früh neue Technologien in geregelte Bahnen lenken, inzwischen gelten sie allerdings als komplizierte und schlecht aufeinander abgestimmte Rahmenwerke, die Innovationen eher behindern als befördern.

Auf dem Gipfel am Dienstag steht deshalb nicht nur die neue europäische Wallet für alle Bürger auf dem Programm, ein Lieblingsprojekt des deutschen Digitalministers Karsten Wildberger (CDU), sondern auch eine kritische Würdigung der europäischen Gesetzgebung. Mit einer ganzen Palette von Neuregelungen. Den „Digital-Omnibus“ möchte die EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen, zuständig für die technische Souveränität Europas, die bestehenden Vorschriften verschlanken und praxisnäher gestalten.

„Viele Unternehmen überdenken ihre Cloudstrategie“

Vom europäischen Gipfelgeschehen unbeeindruckt sind die Entwicklungen, die schon seit geraumer Zeit in der deutschen Wirtschaft und Verwaltung zu beobachten sind. Die Bundesagentur für Arbeit und die Polizei Baden-Württemberg verlagern wichtige IT-Systeme zum deutschen Cloudanbieter Stackit, der zum Lidl-Konzern Schwarz gehört. Die Landesverwaltung Schleswig-Holsteins hat sich inzwischen – mit einigen technischen Ruckeleien – weitgehend von Microsoft-Produkten verabschiedet und setzt auf quelloffene europäische Alternativen. Zum Einsatz kommt auch die Software des deutschen Unternehmens Nextcloud. Dessen Chef Frank Karlitschek sagt, die Politik dürfe sich nicht von den „Behauptungen großer Tech-Konzerne“ täuschen lassen, Europa könne nicht mithalten. Viele europäische Softwareanbieter berichten seit Januar von deutlich gestiegenem Interesse an ihren Lösungen. Gartner prognostiziert, dass bis 2030 mehr als drei Viertel aller Unternehmen außerhalb der USA eine Strategie zur digitalen Souveränität entwickeln würden.

„Viele Unternehmen überdenken ihre Cloudstrategien und wollen ihre Abhängigkeiten reduzieren“, sagt Gartner-Analyst René Büst. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. IT-Migrationsprojekte sind ohnehin aufwendig und einige der großen amerikanischen Cloudanbieter machen es ihren Kunden nicht leicht, zur Konkurrenz zu wechseln. Die meisten Unternehmen hätten aber ohnehin erst 20 bis 30 Prozent ihrer IT-Umgebungen und Daten in der Cloud, sagt Büst. In einem ersten Schritt würden sich diese Unternehmen nun sehr gut überlegen, ob sie ihre restlichen IT-Umgebungen auch an einen amerikanischen Anbieter transferieren – oder zu einem regionalen Anbieter gehen.

Büst rät Unternehmen, sich genau ihre IT-Umgebungen anzuschauen. Was sollte auf keinen Fall ausfallen? Wo liegen die „Kronjuwelen“? Diese besonders wichtigen Daten könnten Unternehmen zu lokalen Cloudanbietern schieben, ohne komplett auf die sogenannten Hyperscaler zu verzichten – viele Fachleute glauben mittelfristig an solche sogenannten Multicloud-Strategien. Büst hält es nicht für unmöglich, dass Europa im Tech-Sektor aufholt, sagt aber auch: „Wir werden nie digital autark sein.“

„Es geht nicht um technische Autarkie von den USA“, sagt auch Andreas Kadler, Geschäftsführer des Kölner Cloudanbieters plusserver. „Amerikanische Unternehmen werden in unserer Technik weiterhin eine zentrale Rolle spielen.“ Es gehe um Wahlfreiheit und um Risikoabwägung.