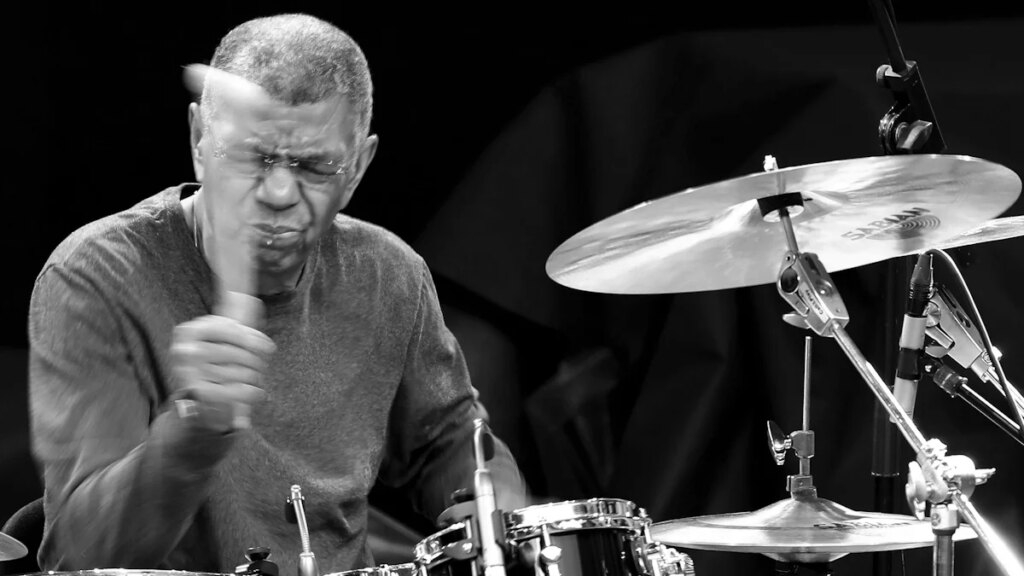

Am Sonntag ist der Schlagzeuger Jack DeJohnette daheim in Woodstock gestorben. Er lebte da schon seit 1975 in diesem Künstlerstädtchen in den Catskill Mountains nördlich von New York, das einer Generation ihren Namen gab, zu der letztlich auch er gehörte. Er hatte diesen Aufbruch auch in der ersten Reihe erlebt, obwohl der Jazz damals in den späten Sechzigerjahren lautstark vom Rock and Roll verdrängt wurde. Aber ein bisschen Platz war da noch, vor allem als die Hippies begannen, sich auf Musik einzulassen, die ihre Hirnwindungen noch einmal neu verknoten konnte. Schlüsselmoment war sein Auftritt mit dem Quartett des Saxofonisten Charles Lloyd 1966 beim Monterey Jazz Festival. Als der mit dem Titel „Forest Flower“ auf Platte herauskam, wurde das ein Hit, der im Radio lief und über eine Million Stück verkaufte. Da gingen für DeJohnette ein paar Türen auf, die sich nie mehr schließen sollten.

Er wuchs auf in Chicago, als Sohn zweier Musiker, die ihn durch die klassische Musikausbildung lotsten. Als Teenager spielte er in Rythm-and-Blues-Bands. Er gehörte dann noch kurz zu jenem harten Kern der Avantgarde der „Association for the Advancement of Creative Musicians“, die aus dem Free Jazz so etwas wie eine soziopolitische Bewegung machte. Da entwickelte er sein Verständnis vom Schlagzeug, das für ihn ein Orchester aus Trommeln und Becken war, das er wie ein Dirigent durch die Wellen der Improvisationen lenken konnte.

Mit Keith Jarrett hatte er eine telepathische Verbindung

1966 zog er nach New York, spielte mit John Coltrane, Thelonious Monk und Bill Evans, bevor ihn Lloyd zu sich holte. Die eine Tür war die musikalische Freundschaft mit dem Pianisten Keith Jarrett, mit dem er so etwas wie eine telepathische Verbindung hatte. Die andere war die Erkenntnis, dass sich Jazz und Rock keineswegs als Antipoden verstehen mussten. In den befreiten Improvisationen des Jazz zu dieser Zeit steckte genug Psychedelik, um auch bei Konzerten zu wirken, auf denen nach ihnen Band wie die Grateful Dead spielten.

Bald danach stieß er zu Miles Davis, der fand, dass man dem Rock das Feld auf keinen Fall kampflos überlassen sollte. Immer größer wurden die Ensembles und Festivals, immer lauter die Musik. DeJohnette passte ideal dazu, weil er sich mit seiner offenen Spielweise auch gegen elektrische Gitarren und Keyboards durchsetzen konnte. Wieder mit dabei: Keith Jarrett, der sich aber nicht ganz so wohlfühlte in den Soundgewittern bei Miles Davis.

Beide fanden dann eine musikalische Heimat in München. Der Produzent Manfred Eicher hatte das richtige Gespür, auf seinem Label ECM aus so genialischen Musikern das Beste herauszuholen. Jarrett wurde bei ihm ein Weltstar. Und Jack DeJohnette konnte sich immer wieder neu erfinden und entwickeln. In seinen Gruppen New Directions und Special Edition entwickelte sein Schlagzeugspiel eine Zentrifugalkraft, die sich Generationen zum Vorbild nahmen.

:„Musik trägt die Erinnerung eines Volkes in sich“

In einer Zeit, in der alle reden, können Songs noch immer Wahrheit in die Seelen flüstern, findet der Pianist Jon Batiste. Ein Gespräch darüber, wie man seiner Intuition vertraut und frei wird.

Es sollte dann noch ein paar Jahre dauern, bis die beiden mit Gary Peacock einen Bassisten fanden, der ihre telepathischen Spuren aufnehmen konnte. Anfang der Achtzigerjahre begannen sie zu touren, über die nächsten drei Jahrzehnte veröffentlichen sie als Trio unter Jarretts Namen über 20 Alben. Sie nahmen sich mit Bedacht ein wenig zurück, spielten Standards, jenen Kanon des Jazz, der so erfolgreich ist, weil selbst die Massen die Stücke kennen, aber so schwierig ist, weil eigentlich schon alles gesagt ist in diesem Repertoire. Doch gerade da glänzten die drei mit ihrem Gespür auch in den ausgefahrenen Spuren neue Tiefen zu entdecken.

Ein ganzes Buch würde die Liste der Projekte füllen, die Jack DeJohnette in den letzten Jahrzehnten im Studio und auf Bühnen bespielte. Sein eigenes Trio mit John Coltranes Sohn Ravi und Matthew Garrison, dem Sohn des Coltrane-Bassisten Jimmy, lotete noch einmal die gesamte Bandbreite der afroamerikanischen Kultur aus, von Earth, Wind & Fires Gospeldisco bis zu Coltranes politischem Zorn. Das war Aufbruch, Revolution in Zeiten der „Black Lives Matter“-Bewegung, die zeigte, dass die Bürgerrechtsbewegung keineswegs gesiegt hat in Amerika. Da kam er noch einmal zu seinen Anfängen zurück, in Chicago, als der Jazz keine Musik um ihrer selbst willen war, sondern ein Manifest für Befreiung und Fortschritt. Am Sonntag ging Jack DeJohnettes Kampf im Kreis von Familie und Freunden friedlich zu Ende. Er wurde 83 Jahre alt.