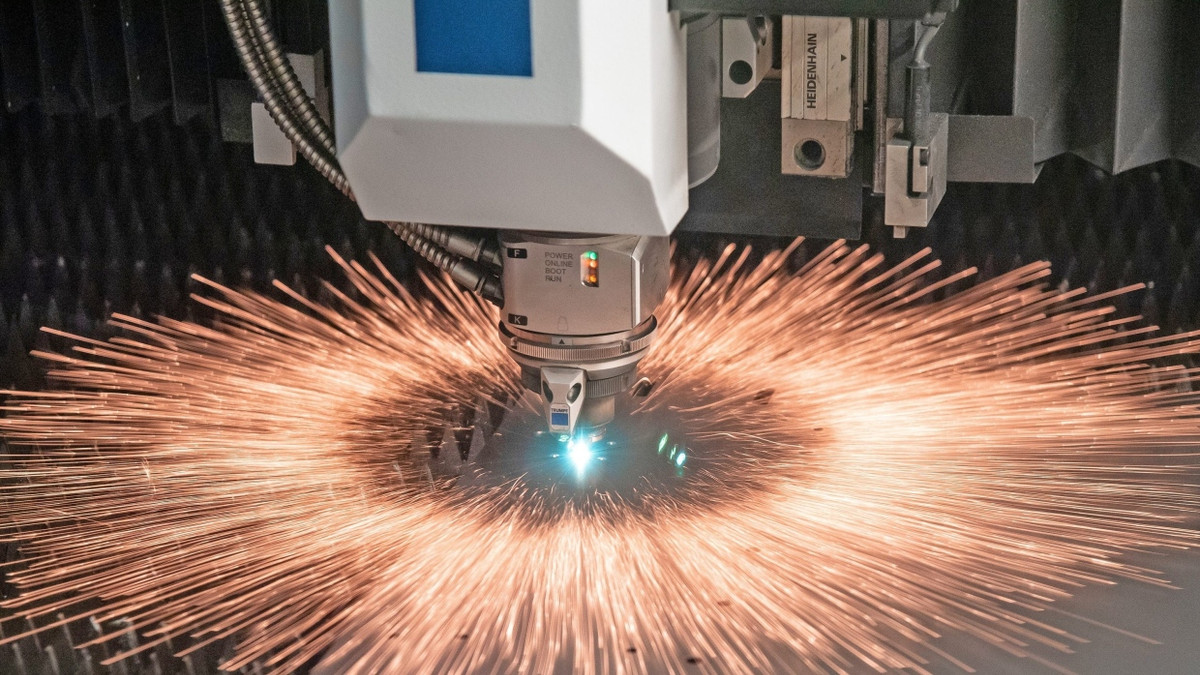

Die Zeitenwende ist nun auch in Ditzingen bei Trumpf angekommen. Der Maschinenhersteller entwickelt künftig Verteidigungswaffen auf Laserbasis und arbeitet dafür mit dem Münchner Elektronikkonzern Rohde & Schwarz zusammen. In drei Jahren will das baden-württembergische Unternehmen funktionsfähige Waffensysteme zur Drohnenabwehr herstellen, wie das Unternehmen bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch am Stammsitz in Ditzingen mitteilte.

„Es ist das erste Mal in unserer Unternehmensgeschichte, dass wir diesen Weg gehen. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Lösungen ausnahmslos defensiven Charakter haben, also nach ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht gegen Menschen gerichtet sind und nur zur Abwehr von Objekten dienen“, sagte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller. Die Partnerschaft soll die auf Elektromagnetik und Radar-Sensorik basierende Technik des Münchner Unternehmens mit der Lasertechnologie von Trumpf kombinieren. Bis 2028 werde Rohde & Schwarz das Hochenergielasersystem des Maschinenherstellers in eine Verteidigungswaffe integrieren.

Laser als günstige Alternative zur Rakete

Künftig wird also ein Hauch von Starwars durch die Fabrikhallen von Trumpf wehen. „Drohnenabwehr ist nichts anderes als Laserbearbeitung aus der Ferne“, sagt Laser-Chef Hagen Zimer der F.A.Z. Die Überlegungen von Trumpf basieren zum einen auf der zunehmenden Bedrohung durch Drohnen und zum anderen darauf, dass die Schwärme der Flugobjekte bislang vor allem mit ballistischen Raketen bekämpft werden und diese Waffen sehr teurer sind. „Der Laser ist dagegen günstig, er ist zielgenau, er ist immer verfügbar, fast bei jeder Wetterlage einsetzbar, und deswegen auch eine sehr gute Komplementärwaffe zur konventionellen Technologie“, sagt Zimer. Trumpf werde Laser, Optiken, Steuerelektronik und Sensorik liefern, Rohde & Schwarz das Verteidigungssystem herstellen.

Das System ähnele am Ende einer klassischen Waffe der Bundeswehr, erklärt Zimer: „Aus dem Rohr kommt aber keine Munition, sondern ein Laserstrahl raus“. Das Problem sei, dass der Strahl ausgerichtet werden müsse, damit er die Drohne für eine bestimmte Zeit mit dem Laser bearbeite, um sie zum Absturz zu bringen. „Dazu brauchen wir eine Genauigkeit von einem Millimeter auf eine Entfernung von einem Kilometer.“ Das System könne als kleiner Würfel zum Schutz von Flughäfen eingesetzt werden, denkbar sei auch die Integration in größeren Containern oder auf Fahrzeugen. Die Energieversorgung stellen Batterien sicher, die mit Dieselmotoren oder in Kriegsgebieten durch Brennstoffzellen geladen werden.

Trumpf-Erben sahen Waffen-Produktion kritisch

Die Entscheidung, Waffen zur Verteidigung zu entwickeln, ist für Trumpf nicht einfach gewesen. Zwar habe der Vorstand sich sehr schnell dafür ausgesprochen, die Nachkommen von Unternehmensgründer Berthold Leibinger, die sämtliche Unternehmensanteile halten, diskutierten dagegen kontroverser, wie Mathias Kammüller, Digitalchef von Trumpf und Ehemann von Leibinger-Kammüller, erklärt. „Es gab mehrere Sitzungen, die intensiv waren. Thema war das Anliegen, dass die Waffen nicht gegen Menschen eingesetzt werden, wenn sie in falsche Hände geraten“, sagt Kammüller. „Wir haben argumentiert, dass die Systeme zu groß sind, um sie zu tragen, und zu komplex, um sie einfach so bedienen zu können.“

Das neue Engagement von Trumpf fällt in eine Zeit, in der das Geschäft in allen Sparten – von den Werkzeugmaschinen, über die Lasertechnik bis zur Elektronik – schrumpft. Insgesamt ging der Umsatz im Ende Juni zu Ende gegangenen Abrechnungsjahr 2024/25 um 16,3 Prozent auf nun 4,3 Milliarden Euro zurück. Der Auftragseingang sank zum dritten Mal in Folge – und zwar um 7,2 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Trotz eines auf den Weg gebrachten Sparprogramms verringerte sich der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 88 Prozent auf 59 Millionen Euro – im Vorjahr waren es noch 501 Millionen Euro.

„Die nachlassende Weltkonjunktur verbunden mit den geopolitischen Unwägbarkeiten führten bei Kunden weltweit zu einer weiter anhaltenden und deutlichen Zurückhaltung bei Neuinvestitionen“, sagte Leibinger-Kammüller. Den zurückgehenden Gewinn führt die Trumpf-Chefin in erster Linie auf den Umsatzrückgang zurück, aber auch auf die „notwendigen Strukturmaßnahmen“: Im Mai hatte das Unternehmen den Abbau von 1000 Arbeitsplätzen, davon 430 in Ditzingen, angekündigt – und dafür Rückstellungen gebildet. Die Zahl der Mitarbeiter sank im abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem durch eine restriktive Neubesetzung um 3,8 Prozent auf nun 18.303 – darin sind die 1000 Stellen, die im Rahmen des Sparprogramms abgebaut werden, noch nicht enthalten. „Der Stellenabbau wird sich im Wesentlichen erst im laufenden Geschäftsjahr bemerkbar machen“, erläuterte Leibinger-Kammüller. „Allerdings gehe ich davon aus, dass das dann ausreichen wird.“

Das Geschäft mit den geplanten Verteidigungssystemen wird Trumpf bei diesen Zahlen nicht helfen. „Unser Engagement basiert auf keinem Business Case, sondern wir gehen das Projekt aus einer gesellschaftlich-moralischen Verpflichtung heraus an“, sagt Laser-Chef Zimer. „Wenn wir die Einzigen in Europa sind, die die Technik bereitstellen zu können, können wir uns der Verantwortung nicht entziehen. Geld damit verdienen wollen wir natürlich trotzdem.“ Das ist angesichts der katastrophalen Situation auch dringend notwendig.