Etliche Völker verwenden als Selbstbezeichnung das Wort, das in ihrer jeweiligen Sprache „Mensch“ bedeutet. Wie sympathisch, denkt man sich da, im anderen erst einmal den Menschen zu sehen, wie menschlich im wertenden Sinne des Wortes. Dann aber fällt einem ein, das damit ja Angehörigen anderer Völker das Menschsein abgesprochen wird. Leider auch menschlich, nun im deskriptiven Sinn

Josef Reichholf scheut sich nicht, mit einem kurzen Hinweis auf obigen Sachverhalt die woke Forderung nach weniger Eurozentrismus in der Anthropologie etwas unwoke gegen den Strich zu bürsten. Auch sonst übt sich der frühere Sektionsleiter für Ornithologie an der Zoologischen Staatssammlung München in seinem neuen Buch nicht immer in Leisetreterei. „In diesem Buch plädiere ich dafür, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, nicht, wie die sein sollen“, erklärt Reichholf gleich zu Beginn.

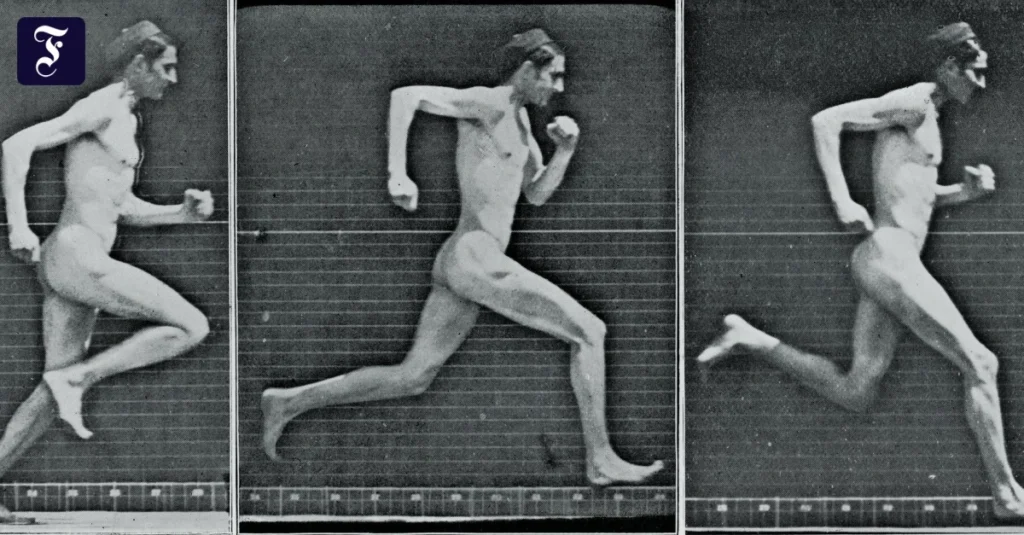

Die Frühmenschen konnten selbst Pferde müde laufen

Sein Buch reiht sich ein in ein Sachbuchgenre, das 1967 mit „The Naked Ape“ des britischen Zoologen Desmond Morris begann und 2011 mit Yuval Noah Hararis „Sapiens“ einen seiner größten Publikumserfolge zeitigte. Zwar ist Harari Historiker, doch war es gerade sein Versuch, den Menschen naturwissenschaftsförmig aus seiner Abkunft aus dem Tierreich zu verstehen, der ihm eine Resonanz bescherte, von der Autoren im Feld der philosophischen oder soziologischen Anthropologie nur noch träumen können. Reichholf steht klar in dieser Tradition. Bereits 1990 hatte er in „Das Rätsel der Menschwerdung“ zu ihr beigetragen, von dem der erste der drei Teile („Mensch werden“) des aktuellen Buches eine Neufassung darstellt. Dieser ist es denn auch, dessentwegen das Buch empfohlen werden kann. Er besticht durch Prägnanz, Kurzweil bis zur Unterhaltsamkeit und einer Fülle überzeugend verknüpfter Fakten und plausibler Vermutungen über die anatomischen und ökologischen Aspekte der Evolution des Menschen.

So erklärt Reichholf, wie es zur Entwicklung des aufrechten Gangs gekommen sein könnte: Die Ausbreitung der Savanne beförderte diesen nicht etwa, weil die Bäume weniger wurden, auf die unsere Vorfahren kletterten, sondern weil sich damit eine neue Nahrungsquelle auftat, die den Fortpflanzungserfolg steigerte: verendete Großtiere. Die galt es, sich zu sichern, bevor die Hyänen kamen, und dabei könnten, so der Ornithologe Reichholf, Geier behilflich gewesen sein. „Entstehung, Vorhandensein und beträchtliche Spezialisierung der Geier beweisen, dass es Großtierkadaver im Überfluss gegeben hat,“ schreibt er. Und um die Geier zu beobachten, war es für die Vormenschen vorteilhaft, sich dauerhaft aufrichten und auf diese Weise auch fortbewegen zu können: „Schon mit einer Kopfhöhe von anderthalb Metern über Grund gewinnen sie mehr Übersicht als bei vierfüßiger Fortbewegungsweise“. Das Laufen perfektionierte der Mensch dann. Nicht als Sprinter – da verlieren wir selbst gegen Nilpferde –, aber im Dauerlauf. „Schon einen Marathonlauf halten fast alle vierfüßigen Säugetiere unmöglich durch.“ Schließlich konnten die Frühmenschen selbst Pferde müde laufen.

Bedauerlich sind in diesem ersten Teil des Buches nur die nicht wenigen Fehler, die sich der Autor in Feldern jenseits seiner akademischen Expertise leistet. So ist nicht Anubis, sondern Thot der altägyptische Gott, der durch einen Pavian verkörpert sein kann. Die Aussage, die Affen Mittel- und Südamerikas seien nie göttlich geworden, ist unrichtig – die Maya verehrten eine Gottheit in Gestalt eines Brüllaffen –, und die Hadza in Ostafrika sind nach heutigem Forschungsstand nicht näher mit den San im südlichen Teil des Kontinents verwandt. Das nahm man früher an, weil es in beiden Sprachen Klick- und Schnalzlaute gibt. Und, nein, die alten Ägypter haben nie die Köpfe ihrer Babys bandagiert, um eine bestimmte Kopfform zu erzeugen.

Tiraden gegen Jäger und Ferienreisende

Solche Schlampereien senken das Vertrauen, wenn der Autor sich in den beiden folgenden Teilen als Universalhistoriker und Weltökonom versucht. Dabei lässt er zu Beginn des zweiten Teils („Mensch sein“) noch einmal keinen Zweifel am Primat der Naturwissenschaft auch in der Sphäre des Menschlichen. Schließlich gingen doch auch Philosophen und Theologen im Krankheitsfall zu einem naturwissenschaftlich ausgebildeten Arzt. „Daher sollten vermeintlich rein geistige Vorgänge in den Gesellschaften zuvörderst auf ihre natürlich-biologische Bedingtheit überprüft werden, bevor man grandiose Theorien über ‚den Menschen‘ in die Welt setzt. Ideologien, die nur aus soziologischer, philosophischer und religiöser Betrachtung entwickelt wurden, haben viel zu viel Unheil angerichtet.“

Wer aber dann hier oder im dritten Teil („Mensch bleiben“) genuin naturwissenschaftlich informierte, lösungsorientierte Aufschlüsse zu dem einen oder anderen Menschheitsproblem erwartet, wird enttäuscht. Die dort diskutierten „Hauptkomponenten der Gegenwartskrise“ kreisen um die Zerstörung der Biodiversität, die den Autor als Zoologen verständlicherweise besonders betroffen macht, um das Bevölkerungswachstum und um die „davon verursachte drastische Verschlechterung der Lebensbedingungen“. Zumindest Letztere lässt sich als zeithistorisches Faktum heute durchaus bezweifeln. Dennoch muss der Leser nun ein ermüdendes Durchnehmen kolonialismus- und kapitalismuskritischer Klischees über sich ergehen lassen, die einmal mehr auf Empörung abzielen, mithin auf Emotionen, sowie Tiraden unter anderem gegen Jäger und Ferienreisende.

Immerhin, dazwischen finden sich dann doch auch einige bedenkenswerte Feststellungen, die sich biologisch begründen lassen. Etwa die, dass Ökosysteme anders funktionieren als Organismen oder dass es Menschengruppen mit positionsloser Gleichheit wahrscheinlich nie gegeben hat. Doch auch dann bleiben die Bezüge zu den beklagten Krisensymptomen unentschlossen, inkohärent, zuweilen widersprüchlich. Das mag auch in der Natur der Sache liegen. Am Ende entzieht sich das Phänomen Mensch dann vielleicht doch einem ausschließlich naturwissenschaftlichen Blick. Und zuweilen scheint es, als spüre der Autor dies durchaus und fürchte dann, des Biologismus bezichtigt zu werden, als wolle er den Bogen nicht überspannen, wenn er dem Leser schon Aussagen zumutet wie die, nicht nur die Europäer hätten andere Völker verdrängt und auf sie herabgesehen. Dann scheint Reichholf am Ende nur seine eigene Maxime zu beherzigen und nimmt sein Publikum, so wie es ist. Das ist verständlich und, in beiden Bedeutungen des Wortes, menschlich.

Josef H. Reichholf: „Mensch“. Evolution einer besonderen Spezies. Carl Hanser Verlag, München 2025. 352 S., geb., 27,– €.