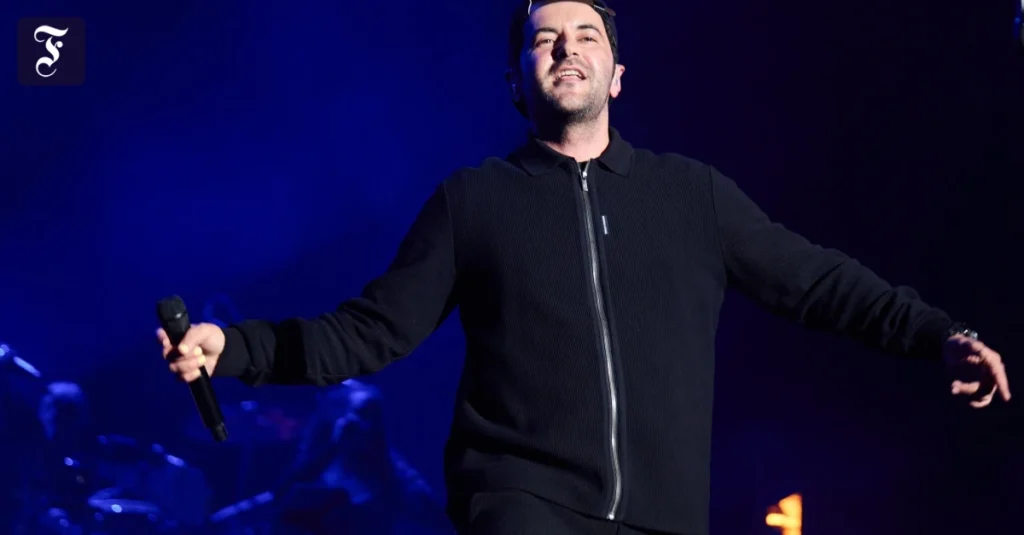

„Wir Hip-Hopper sind immer gegen Unterdrückung, egal um welches Volk es sich handelt.“ So hat der Rapper Chefket verteidigt, dass er ein Trikot trug, das einen Staat Palästina auf dem Gebiet von Israel zeigt. Ein ausgerechnet für den 7. Oktober geplantes Konzert des Musikers im Berliner Haus der Kulturen der Welt war vorher wegen dieses Shirts abgesagt worden.

Chefket sagt, er bereue es nicht, das Trikot getragen zu haben. Ihm sei es um das Leid der Palästinenser gegangen, gegen das Existenzrecht von Israel sei er nicht. Die Landkarte könne er nicht beurteilen, er sei Rapper, kein Historiker. Im Hip-Hop gehe es nicht darum, woher jemand komme, sondern „mehr um Menschlichkeit“.

Das ist eine immer noch weit verbreitete Verklärung der Hip-Hop-Kultur, die mit der Realität kaum noch etwas zu tun hat. Hip-Hop wurde vor rund 50 Jahren erfunden, damals ging es um Selbstermächtigung. Arme Kids aus den amerikanischen Ghettos, die gesellschaftlich keine Chance hatten, schufen eine Subkultur, in der sie sich selbst verwirklichen konnten. Der Marsch durch die Institutionen ist aber schon lange abgeschlossen. Hip-Hop ist heute die einflussreichste Jugendkultur weltweit – und längst zum prägenden Bestandteil der gesamten Popkultur geworden. Rapper dominieren Charts und Playlists, Hunderte Millionen Hörer hängen an ihren Lippen.

Hip-Hopper bereichern weiter die Kultur, aber die kulturelle Elite, gegen die sie einst aufbegehrten, sind heute die Rapsuperstars selbst. Die Szene ist so groß, dass sich alle gesellschaftlichen Missstände auch in ihr finden lassen: Misogynie, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus. Dazwischen gibt es immer noch sehr viele gute Künstler.

Lange Liste mit menschenverachtenden Äußerungen

Aber so zu tun, als sei die Hip-Hop-Kultur ein Hort der Menschenfreundlichkeit, ist absurd. Der Prozess gegen Sean Combs, der in Amerika kürzlich zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt wurde, hat gezeigt, was mächtige Rapper sich dort über viele Jahre lang erlauben konnten. Hip-Hop sollte mal ein Instrument gegen Unterdrückung sein. Jetzt sind manche Rapper selbst zu den Unterdrückern geworden, denen eine progressive Jugendkultur den Kampf ansagen müsste.

Auch in Deutschland kann man gerade beim Thema Frauenhass und Antisemitismus im Rap eine lange Liste mit menschenverachtenden Äußerungen anlegen. Ein verurteilter Frauenschläger wie Gzuz tritt weiter in Arenen auf und darf sich in einer Amazon-Dokumentation als Familienmensch präsentieren. Rapper aus dem Umfeld von arabischen Clans verstecken ihren Hass auf Juden, wenn überhaupt, nur sehr halbherzig. Der Hip-Hop-Held Haftbefehl darf sich bald in einer Netflix-Doku über sein Leben zeigen, produziert wurde sie von Elyas M’Barek. Mehr Mainstream geht nicht. Eines der bekanntesten Lieder von Haftbefehl beginnt so: „Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet“. Auch andere Probleme liegen seit Jahren offen: Kriminelle Clans unterdrücken Rapper, Rapper mit kriminellen Clans im Rücken unterdrücken schwächere Rapper. Die Musikindustrie spielt mit.

Gleichzeitig gibt es immer noch eine lebendige Jugendkultur. Jugendliche treffen sich zum Musikmachen, Graffitisprühen oder Breakdancen. Aber die Stars der Szene, das Establishment, sind in Teilen auch in Deutschland fragwürdige Gestalten. Nicht wenige sind abgestürzt von den höchsten Charterfolgen in die Tiefen der Drogensucht und versuchen, ihren Followern auf Instagram mit windigen Tricks noch ein paar Euro abzuzwacken. Andere sind auf der Höhe ihres Schaffens, streben aber auch nur nach zwei Dingen: Klicks und Geld.

Es geht nicht mehr um die besseren Texte

Früher war es verpönt, als Rapper auf finanziellen Erfolg zu zielen. Heute ist Geld oft die einzige Währung, die zählt. Streiten sich zwei Rapper, geht es fast nie darum, wer bessere Texte schreibt, sondern darum, wer mehr monatliche Hörer hat, sich also besser verkauft. Geht man auf Tiktok mit seinen Liedschnipseln nicht viral, hat man schon verloren. Ein gelegentliches „Free Palestine“ soll dann wenigstens etwas Seele in diese kalte, durchkapitalisierte Welt bringen.

Es gibt natürlich auch Akteure, die sich seit Jahren aus echter Überzeugung für die Palästinenser engagieren. Und es gibt Rapper, die sich für Juden einsetzen. Zum Beispiel die Antilopen Gang mit einem Lied, in dem sie den Judenhass nach dem 7. Oktober anprangerte: „Ist auch kompliziert, muss man einfach beide Seiten sehen / Wenn Terroristen Frauen in Leichenhaufen vergewaltigen“.

Hip-Hop ist also vieles, eines aber sicher nicht: eine Entschuldigung dafür, Israel auf einem T-Shirt von der Landkarte zu radieren. Eine Landkarte ohne Israel ist eine Landkarte ohne Israel. Das versteht man, auch wenn man kein Historiker ist. Und wer darin kein Problem sieht, braucht sich über ein abgesagtes Konzert nicht zu beschweren. Die Hip-Hop-Kultur ist so wirkmächtig geworden, dass ihre Akteure sich gesellschaftlichen Debatten stellen müssen. Und nicht nur den Fan-Fragen ihrer Instagram-Follower.