Am 6. Oktober 1927 wurde mit dem Film „Der Jazzsänger“ der Tonfilm geboren. In einem finsteren Saal in New York spielt der amerikanische Schauspieler Al Jolson, eine Berühmtheit jener Zeit, seine Rolle zunächst stumm, bevor er sich dem Publikum zuwendet. Grinsend vor dem Orchester stehend, sagt er diesen legendären Satz: „Wartet mal, ihr habt ja noch gar nichts gehört!“

Das Ganze war eine große Revolution, und es wurde nicht zu viel versprochen: Der Film hielt einige Überraschungen bereit. Jolson spielt einen amerikanischen Juden, der zwischen jüdischer Tradition und amerikanischer Integration aufgerieben wird. Dessen Vater ist Kantor der Synagoge, und der verfemte Sohn, Jack Robin (alias Jakie Rabinowitz), ist hin- und hergerissen: Soll er seinen Wurzeln treu bleiben oder sich von ihnen befreien und seinem künstlerischen Talent nachgehen? Er möchte Jazzsänger werden. Die Handlung des Films ist stringent, sein Ende glücklich: Nach dem Tod des Vaters singt der Sohn sowohl in der Synagoge als auch in der Oper vor seiner versöhnten Mutter. Vor der Generalprobe sagt Jack in seiner Garderobe diesen entscheidenden Satz: „Ja . . . Mein Herz ist gespalten. Ich würde gerne für meine Leute singen, aber ich weiß, dass mein Platz heute Abend hier ist.“

Blackfacing als Beginn des Tonfilms

Das ist ein spannungsreicher Moment, eine der wenigen gesprochenen Sequenzen. Der Schauspieler wirkt gequält, während er sich mit automatisierten Bewegungen im Beisein einer Frau schminkt – oder besser gesagt, sich als „schwarzer“ Amerikaner mit dunkler Haut und dicken Lippen maskiert. Später, in der kathartischen Schlussszene, erscheint er so auf der Bühne, wie ein „falscher Schwarzer“, in Blackface.

Das verblüffte Publikum reagierte auf die technische Neuerung, den Tonfilm, mit dem Schrecken und der Überraschung, die sich angesichts großer, unumkehrbarer Fortschritte einstellen. Und noch spektakulärer ist, dass der Stummfilm durch einen Akt der Sprachkonfiszierung zum Tonfilm wurde. Auf der Leinwand wurden der sprechende (weiße) Schauspieler und der stumme (schwarze) Usurpator geboren.

Aber das eigentliche Thema ist diese faszinierende mise en abyme, das Bild im Bild. Al Jolson spielt einen Jack Robin, der sich von seiner Herkunft lossagen will, sich auf dem Höhepunkt seiner Emanzipation zum schwarzen Amerikaner schminkt und damit die rassistischen Minstrel-Shows fortführt. Blackfacing war damals üblich, und die Revolution des Filmtons nutzte, um den Akt des „Sprechens“ darzustellen, karikaturesk dicke Lippen, die diese technische Meisterleistung untermalen sollten.

Auf wessen Kosten gesprochen wird

Was ich aus dieser Metapher mitnehme: das Erscheinen und Verschwinden, gespielt von ein und demselben Körper in unmöglicher Gleichzeitigkeit. Als der Film zum ersten Mal „sprach“, tat er dies auf Kosten des „Schwarzen“. Die Worte entspringen einem vollen, großen und überbetonten Mund, einem Körper, der zwar präsent, aber unsichtbar gemacht ist. In diesem damals als amüsant empfundenen Paradoxon ahmt ein „Weißer“ einen Schwarzen nach, trägt seine Maske und vermittelt den Eindruck, dass der Schwarze in Abwesenheit spricht. Das Wort wird nur dort erteilt, wo es untersagt ist; der Schwarze wird nur in Form eines Weißen, der ihn imitiert, sichtbar.

Dieser Film fasziniert mich durch seine – mitnichten amüsante – Metapher des dekolonialen Intellektuellen aus dem „Süden“, der als Muslim (aufgrund seiner Kultur oder durch Zuweisung), Araber oder Algerier im Westen auftritt. Durch ein schändliches Rollenspiel handelt es sich dabei in diesem Fall um ein intellektuelles Blackfacing. Aus eigener Erfahrung als Schriftsteller, der freie Gedanken liebt, weiß ich, dass ich bestraft oder ignoriert werde, wenn ich mich der Rolle eines Opfers der Kolonialisierung, dem Postkolonialismus als Wissenschaft oder dem Jammerdiskurs verweigere. Es ist die stumme und klagende Opferrolle, die bestimmte westliche Eliten für mich vorgesehen haben, insbesondere dort, wo Ideologen die postkoloniale Erlösung, Schuld und Reue kultivieren. In diesem ideologischen Spiel bin ich als vermeintlich permanent Dekolonisierter, als Verfechter der historischen Reparation, willkommen, ich darf schreiben, sprechen, protestieren und mein Zeugnis als vermeintlicher Überlebender ablegen. Ich werde angehört, beklatscht und eingeladen, immer wieder über den Unabhängigkeitskrieg und die Kolonialverbrechen zu sprechen. Das postkoloniale Zeitalter verschafft mir eine sichere Rolle im Westen, wenn nicht sogar Einkünfte und Ruhm.

Ich habe dabei Rückendeckung durch das „Decolonial-Facing“ der Profiteure dieser schmerzhaften Geschichte. Und was dem Film sogar noch näherkommt: Manche im Westen möchten statt meiner über meinen Schmerz als Opfer der Kolonialisierung sprechen, ermutigen mich sogar dazu, vor ihren Geschichtstribunalen zu erscheinen. Dort zerfleischen sie sich dann gegenseitig (Links gegen Rechts), blicken auf die Vergangenheit zurück und feilen an der Sühne. Herzlich willkommen – aber nur als Beweismaterial, exotisch, für einen Stummfilm gecastet.

Wenn Westler an meiner Stelle klagen

Der postkoloniale Diskurs, der früher notwendig war, wird heute vom Dekolonialismus vereinnahmt, Rollenspiel und Erfindung eines Diskurses, der die Kinder der Unabhängigkeit von ihrer Verantwortung entbindet. Denn der Westen liebt Monopole, einschließlich des Monopols der Schuld, der Sklaverei und des kolonialen Unrechts. Ist die „arabische“ Welt von diesen Lastern frei? Ja, denn als ewige Opfer fühlen wir uns nicht verantwortlich. Einige Westler übernehmen dann meine Rolle, schminken sich als Dekolonisierte und Verteidiger der Muslime und singen an meiner Stelle die Elegie – wie Jack Robin. Suche ich einen Ausweg aus dieser Berufung aufgrund meiner Herkunft, gibt es keinen Applaus und keine Sichtbarkeit. Ein Held bin ich nur, wenn ich aufgebe oder stumm bleibe.

Schriftsteller zu sein bedeutet, sich diese Komplexität des Status zueigen zu machen. Diese Aufforderung – zu schweigen – spüre ich körperlich. Jedes Mal, wenn der französische Präsident Macron ein Wort über die Kolonialisierung Algeriens oder den Islam sagt, rufen die Medien mich an, damit ich kommentiere, kritisiere, mich aufrege oder widerspreche. Als hätte ich bei der Nationalen Befreiungsfront Dienst an der Waffe geleistet, oder als wäre ich eine wandelnde Leiche der Kolonialisierung. In Wahrheit bietet man mir nicht Redefreiheit an, sondern ich muss über das Archiv sprechen, den Tod, die Vergangenheit.

Wenn ich zum Reden aufgefordert werde, werde ich von einem unabänderlichen Diskurs übertönt: Der Westen ist ein Verbrechen, ich bin das Opfer, also unschuldig an allem. Zum Schweigen verdammt, werden meine Worte von Postkolonialen und Konfessionellen nachsynchronisiert. Meine dicken Lippen als Dekolonialisierter bewegen sich, aber es ist jemand aus dem Westen, der meine Rolle spielt. Er verbietet mir im Namen des Postkolonialismus oder aus seiner Angst heraus, islamfeindlich zu sein, lebendig über meine Gegenwart, mein Leben, meinen Körper, mein Glück, meine Empfindungen zu sprechen. Das Decolonial-Facing und die Schuldgefühle des Westens sperren mich in der Stummheit ein. Das lese ich in dieser filmischen Metapher.

Wer gegen Stereotype anschreibt, lebt gefährlich

Die andere Option für einen Schriftsteller, der sich gegen Stereotype auflehnt, ist gefährlich. Stellen Sie sich vor, ein echter Schwarzer würde 1927 in „Der Jazzsänger“ das Wort ergreifen und verkünden: „Wartet, ihr habt noch nichts gehört!“, und dann über sein Schicksal, sein Elend, seine Sexualität, seine Gegenwart, seine schwieligen Hände, seine Muskeln sprechen. Der Skandal wäre riesig, denn ein Schwarzer darf sich nur „verdoppelt“, seiner Substanz beraubt, äußern. Der Film sprach 1927, aber nicht der Schwarze. Der Diskurs über meine Welt mit der Entkolonialisierung und dem Islamismus ist ebenfalls sprachgewaltig, aber ich bin es nicht: Mich liebt man stumm.

Und was, wenn ich sprechen würde? Wenn ich über das sexuelle Elend in meiner Heimat schreiben würde? Über den Islamismus, der unsere „arabischen” Länder ebenso verwüstet wie die Kolonialisierung? Über die Schönheit der Welt, wenn ich die richtigen Worte dafür fände? Über den Westen als einzige Zuflucht für Boote mit illegalen Einwanderern und arabischen Flüchtlingen? Wenn ich mich über die imaginären Befreier Palästinas in meinem Heimatland lustig machen und erklären würde, dass sie eher dazu beitragen, dass Juden und der Westen gehasst werden, als dieses Land zu befreien? Wenn ich wirklich einmal das Wort ergreifen würde? Verurteilt, geächtet, angegriffen, verspottet von medialen Tribunalen und postkolonialen Gelehrten: Für wen halte ich mich, ich, dieser unsichtbare Lebende, um mich von meinen Befreiern frei zu glauben? Wie könnte ich es wagen, zu behaupten, dass auch ich der Mittelpunkt der Welt bin?

Ein arabischer, muslimischer, algerischer Schriftsteller ist im Westen und in seinem Heimatland ein politisches Objekt. Im Westen wird von ihm verlangt zu schweigen, damit andere für ihn sprechen können, oder zu sprechen und dabei das Decolonial-Facing zu imitieren und den jammernden Muslim zu spielen. In seinem Land ist er entweder ein muslimischer, algerischer, arabischer Schriftsteller – ganz und gar blind und dumm –, oder er wird des Verrats beschuldigt, dem Westen zu dienen, ein Handlanger der Neokolonialisierung zu sein. Sein Wunsch nach Universalität, seine Erkundung der Welt, sein Beruf werden nur in Verbindung mit einer „nationalen“ Mission akzeptiert, die ihn dazu zwingt, seinen Widerstand aufzugeben.

Warum verrät auch der Westen Boualem Sansal?

Wenn er die Rolle eines sprechenden Leichnams ablehnt, wird er beschuldigt, die Nation zu destabilisieren, wie Boualem Sansal in Algerien. In einer neun Quadratmeter großen Zelle in der Nähe von Algier eingesperrt, vergisst ihn die Welt und entledigt sich ihrer Verantwortung. Im Westen äußern einige wiederholt, dass er sein Schicksal verdient habe: man nennt ihn einen rechtsextremen Schriftsteller, Befürworter der israelischen Kolonisierung, der Juden, der Unterdrückung, Netanjahus, „weltweiter Verschwörung“ und so weiter. Das ist das Urteil, das einen ereilt, wenn man nicht beim Decolonial-Facing mitspielt oder vom Schweigen zum Reden übergeht. Man verliert seine Karriere im postkolonialen Kino und landet auf dem medialen Scheiterhaufen.

Sansal wird in Algerien des Verrats bezichtigt, weil er sich seiner Rolle in der Diktatur und gegenüber bestimmten Kreisen im Westen entzogen hat. Hören wir ihn in seiner bewegenden Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2011: „In einem Brief an meine Landsleute, der 2006 unter dem Titel ‚Postlagernd: Algier‘ veröffentlicht wurde, habe ich folgendes geschrieben: ‚Wäre die Angst nicht da, sie (ich meine die Intoleranten) zum Äußersten zu treiben, würde ich ihnen sagen, dass ich nicht als Algerier, Muslim und misstrauischer und stolzer Nationalist geschrieben habe.‘“ Oder: „Falls über meinem Kopf ein Damoklesschwert hängt, so sehe ich es zumindest nicht.“ Er sah es wirklich nicht. Bis zum 16. November 2024. In Algerien verhaftet und inhaftiert, befindet er sich immer noch dort, seine Verurteilung zu fünf Jahren Haft wegen Verletzung der nationalen Einheit wurde im Juli 2025 bestätigt.

Wäre Sansal ein professioneller Dekolonialisierer, ein Rentier der Erinnerung, ein Akteur der westlichen Reue, ein Anwalt der Unterwerfung vor dem Islamismus, hätten sich einige mehr für ihn eingesetzt. Hätte er den stummen Dekolonialisierten gegeben, hätten sich einige Westler in Decolonial-Face geworfen, um über ihn zu sprechen. Sein Vergehen: Er wagte es, allein zu sprechen, Freiheit, Unabhängigkeit und Universalität auszudrücken – ein Verbrechen in Algerien und im Westen, denn er „verrät“ die Rolle des Schweigenden zugunsten des Sprechenden, des Leichnams zugunsten des Lebendigen, des Opfers zugunsten der Klarheit.

Wer den Islamismus entschleiert, wird als Islamfeind abgestempelt

Im finalen Paradoxon, das „The Jazz Singer“ bietet, triumphiert Jack Robin auf der Bühne durch eine Enthüllung: Er singt sowohl für seine Wurzeln als auch für seine Leidenschaft, rehabilitiert sich, verwandelt sich in diesem ersten Tonfilm und befreit sich. Der einzige Stumme bleibt der zur Karikatur verkommene Schwarze mit vollen Lippen ohne Stimme. Ich spüre die Metapher in dieser Gefangenschaft: Der Schriftsteller aus dem „Süden“, Muslim, Algerier, ist nur durch eine Auslöschung sichtbar, die vorgibt, ihn zu rehabilitieren. Wenn er kein Muslim, kein Algerier, kein Araber ist, stört er bei manchen die westliche Reue oder das Identitätsdiktat. Wenn er den Islamismus entschleiert, wird er als islamfeindlich gebrandmarkt; wenn er seine Freiheit schreibend nutzt, wird er geächtet, weil zu lebendig.

Doch gilt dies alles nur für die, die uns in den westlichen Demokratien gerne als Opfer sehen? Nein. Noch schlimmer ist das Schicksal des Schriftstellers in seinem Herkunftsland. Er kann gezwungen werden, seinen Besitz der Allgemeinheit zu überschreiben, verbannt, getötet oder inhaftiert werden, wenn er nicht Fürsprecher der Erinnerungsrente, des ewigen Opfertums, des vorherrschenden Antisemitismus ist. Das Decolonial-Facing, eine Maskierung, die uns von einem Teil des Westens auferlegt ist, wird von Diktaturen und Islamisten, ihren nützlichen Verbündeten, übernommen. In der Schlussszene von „The Jazz Singer“ wäre ein echter Schwarzer verhaftet, ausgepeitscht und inhaftiert worden. So ergeht es heute dem ungehorsamen Schriftsteller: Sansal wurde verhaftet und inhaftiert, einige Westler peitschen ihn in den Medien aus und behaupten, er habe sein Schicksal verdient.

Im Oktober 2011 erklärte Sansal in seiner Frankfurter Rede, dass dieser prestigeträchtige Preis ihn verändert habe. Die immense Ehre offenbarte seine Prekarität, seine fruchtbare Komplexität, seine beispiellose Freiheit gegenüber den Seinigen und den Anderen. Das heißt: Vom Schweigen zum Sprechen überzugehen, ist ein großer mutiger Akt für einen Schriftsteller, der arabisch, muslimisch, algerisch und nichts von alledem zugleich ist.

Aus dem Französischen von Jona Elisa Krützfeld.

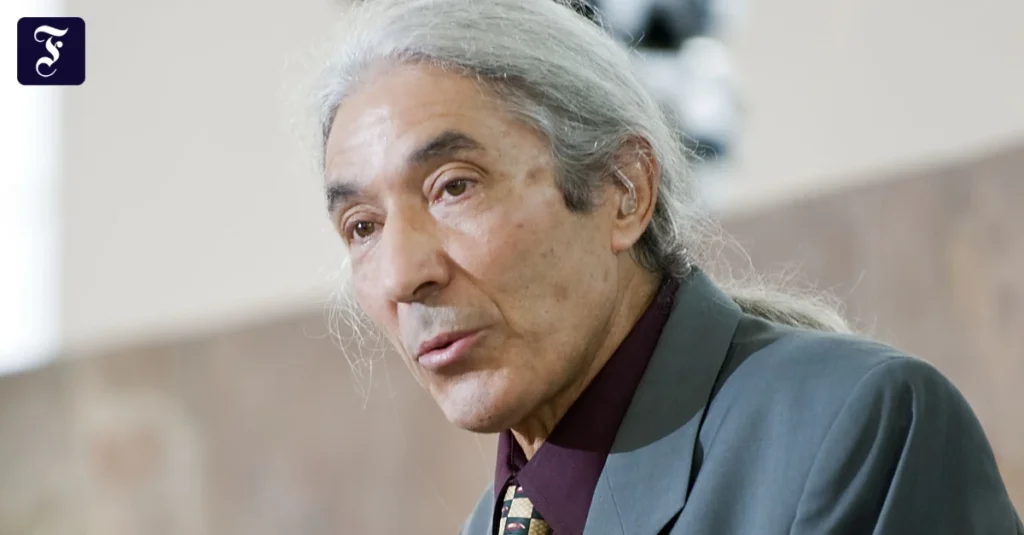

Kamel Daoud, geboren 1970 in Algerien, ist Schriftsteller. Zuletzt erschien auf Deutsch sein Roman „Huris“ (Hanser).

Die Friedenspreisrede von Boualem Sansal ist nachzulesen unter https://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/die-preistraeger/ 2010-2019/boualem-sansal.