Im zarten Alter von vierundzwanzig Jahren den größten Film aller Zeiten gedreht zu haben, macht das Leben nicht unbedingt leichter. „Citizen Kane“ (1940) führte jahrzehntelang eine jener angelsächsischen Bestenlisten an, die die Elite der Filmliebhaber mit Verachtung, das Fußvolk der Kinogänger indes mit Verehrung betrachtet.

Darsteller als Kunstobjekte

Die liebevolle, ja leidenschaftliche Retrospektive, die die Cinémathèque française Orson Welles anlässlich seines vierzigsten Todestags am 10. Oktober widmet, räumt dem Mythos „Citizen Kane“ zu Recht das längste Kapitel ein. Der Film wurde seinerzeit durch Borges und Sartre bekrittelt, durch Aragon und André Bazin besungen. Er zeitigte im Lauf der Jahrzehnte mehr Zitate als jeder andere Streifen, vom Comicstrip „Die Peanuts“ bis zu „Die Sopranos“.

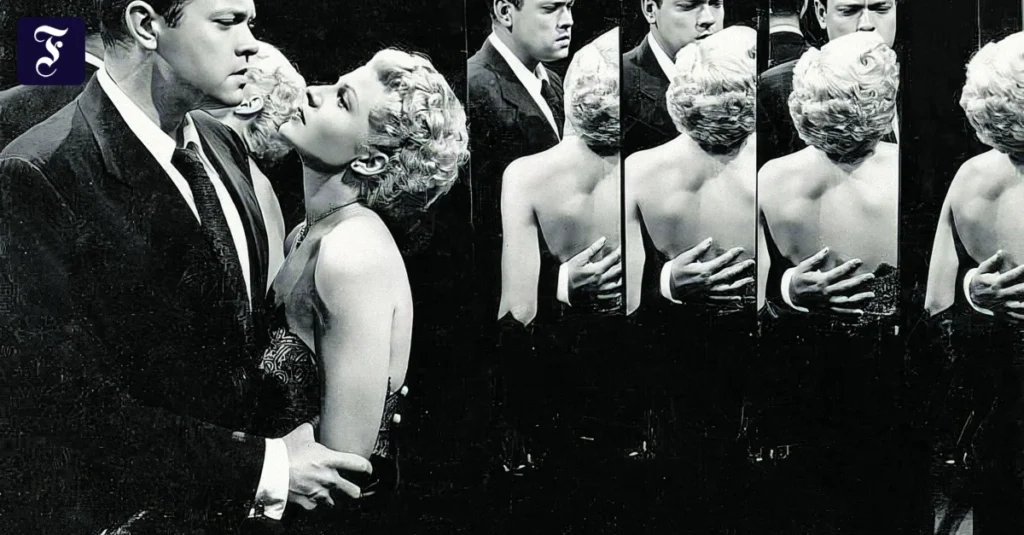

Die Schau beleuchtet die Beiträge des Filmarchitekten Van Nest Polglase und des Kameramanns Gregg Toland: Der eine baute Dekors mit oftmals großer Raumtiefe und niedrigen Zimmerdecken, wo Hollywood sonst ganz auf Plafonds verzichtete, der andere filmte häufig in Untersicht, mitunter sogar vom Bodenniveau aus.

Der Maskenbildner Maurice Seiderman behandelte seinerseits die Darsteller wie Kunstobjekte: Er modellierte ihre Gesichter und skulptierte ihre Silhouetten mittels Prothesen aus Kunststoff, um das Altern der Protagonisten glaubhaft zu machen – und namentlich die Wandlung der Titelfigur vom (dem jungen Clark Gable nachempfundenen) Cowboy zum (frei durch William Randolph Hearst inspirierten) Magnaten.

Er sah sich zeitlebens als einen Amerikaner

Hearst, der sich als Kane aufs Korn genommen fühlte, verhinderte den Kinoerfolg des Werks. Damit begann Welles’ Höllenfahrt in Hollywood. Die Schau zeigt einen aufschlussreichen Fragebogen, den Zuschauer nach der berühmt-berüchtigten Vorschau des zweiten RKO-Films, „Der Glanz des Hauses Amberson“, im März 1942 ausfüllten.

„Putrid“, „positively stinky“ und „boys, you’re slipping“, heißt es da unter vielem Negativem mehr. Zwei Kommentare bringen das Problem offenherzig auf den Punkt: Der Film fliege viel zu hoch für gewöhnliche (nordamerikanische) Kinogänger. Welles war schlicht zu gut für sein Heimatland, was ein neues RKO-Motto bald bewusst bestätigte: „Showmanship in Place of Genius“.

Folgerichtig ging das verkannte Genie ins Exil nach Europa. In den Kinoländern Italien und erst recht Frankreich schätzte man seine Kunst, im damaligen Jugoslawien und vor allem in Spanien boten sich oft Gelegenheiten für Dreharbeiten. Die Schau und das dazugehörige, gehaltvolle Buch relativieren indes das Endgültige von Welles’ Weggang: Er reiste Ende 1947 nach Rom, weil ihm dort die Titelrolle in einem Hollywoodstreifen angeboten worden war; Steuerschulden daheim und ein dickes, aber leeres FBI-Dossier als „Linker“ waren real, aber nicht die Karrierekiller, als welche die Legende sie überzeichnet hat.

Der lange Europaaufenthalt des Cineasten bis 1970 (mit einer Unterbrechung zwischen 1955 und 1958) war keinem Plan geschuldet, sondern Zufällen, Begegnungen, Gelegenheiten. Welles schlug nirgendwo Wurzeln, nicht einmal im geliebten Spanien; er sah sich zeitlebens als einen Amerikaner, der in der Alten Welt Geld verdiente, um in der Neuen Welt Filme drehen zu können (was ihm nach „Im Zeichen des Bösen“ 1958 freilich versagt blieb).

Frühe, formende Arbeiten fürs Radio

Immer wieder erhellt die Schau Aspekte des schier zu Tode kommentierten kanonischen Œuvres, der zwölf vollendeten Streifen. So illustriert der Kurator und Cinémathèque-Leiter Frédéric Bonnaud mittels in drei Separees ausgestrahlten Exzerpten Stilmittel wie Plansequenz, Untersicht, raschen Schnitt, räumliche Tiefe, Fabeln und Monologe.

Womöglich noch interessanter, weil weniger bekannt, sind die vielen Streiflichter auf Welles’ unvollendete Filmarbeiten oder Gelegenheitswerke, von Sisyphusarbeiten wie dem mythisch gewordenen „Don Quijote“-Projekt bis zum faszinierenden, fast zehnminütigen Trailer, den der Schöpfer 1973 für „F für Fälschung“ komponierte, seinen filmischen Essay mit fingiert dokumentarischem Einschlag: Eine Ode an Oja (Kodar, Welles’ letzte Lebensgefährtin) voller Vexierbilder von Tigern, UFOs und Picasso-Augen mit sensationellen Enthüllungen, die zugleich spektakuläre Verschleierungen sind.

Thematisiert werden aber auch die frühen, formenden Arbeiten fürs Radio, die politischen und literarischen Schriften (erstere klar links, letztere vage linkisch), die zeichnerische, malerische und sogar bildhauerische Tätigkeit (deren Hervorbringungen weder meister- noch stümperhaft anmuten) sowie die späten Auftritte als „Tanzbär“ in Talkshows und Werbespots, um Filme zu finanzieren, die am Ende doch nie das Licht der Projektoren erblickten. Am wichtigsten war indes Welles’ Wirken als Theaterdarsteller und vor allem -regisseur.

Dieses bereitete nicht nur den Boden für die unvergleichlichen Verfilmungen von „Macbeth“, „Othello“ und „Falstaff“, sondern schrieb auch selbst Geschichte mit Inszenierungen wie dem „Voodoo-‚Macbeth‘“ oder dem „Schwarzhemden-‚Julius Caesar‘“ vom Ende der Dreißigerjahre. Anca Visdei zitiert in ihrer jüngst wiederaufgelegten Welles-Biographie dessen älteste Tochter Chris, der Laurence Olivier einmal gesagt haben soll, nicht er, sondern ihr Vater sei der eigentliche, wahre Shakespearianer.

Ein Schöpfer für die Happy Few

Etliche Filme bestätigen das Urteil, darunter eine Rarität: die späte Aufnahme des Shylock-Monologs aus „Der Kaufmann von Venedig“, den Welles 1970 vor tragischen Himmeln im Trenchcoat rezitierte, mit unterdrücktem Schmerz und unstet wanderndem Blick. In jenem Jahr kehrte der Exilant heim nach Los Angeles – wo er bis zu seinem Tod wie ein Wagnerscher Wanderer all seine Unternehmen scheitern, all seine Vorhaben sich zerschlagen sah.

Viel später würde sein prophetischer Ausspruch „They’ll Love Me When I’m Dead“ einem von etlichen Filmen den Titel geben, die der Ausnahmefigur aus weiter, nicht nur zeitlicher Distanz die letzte Ehre erweisen. Aber ist Orson Welles, Demiurg ohne Nachfolger, illustrer Unbekannter, mächtige, aber auch sperrige Statue im Gedächtnispark des Weltkinos, nicht noch immer ein Schöpfer für die Happy Few?

Die Ausstellung „My Name is Orson Welles“ läuft bis zum 11. Januar 2026 in der Cinémathèque française in Paris. Die Begleitpublikation kostet 44,50 Euro.