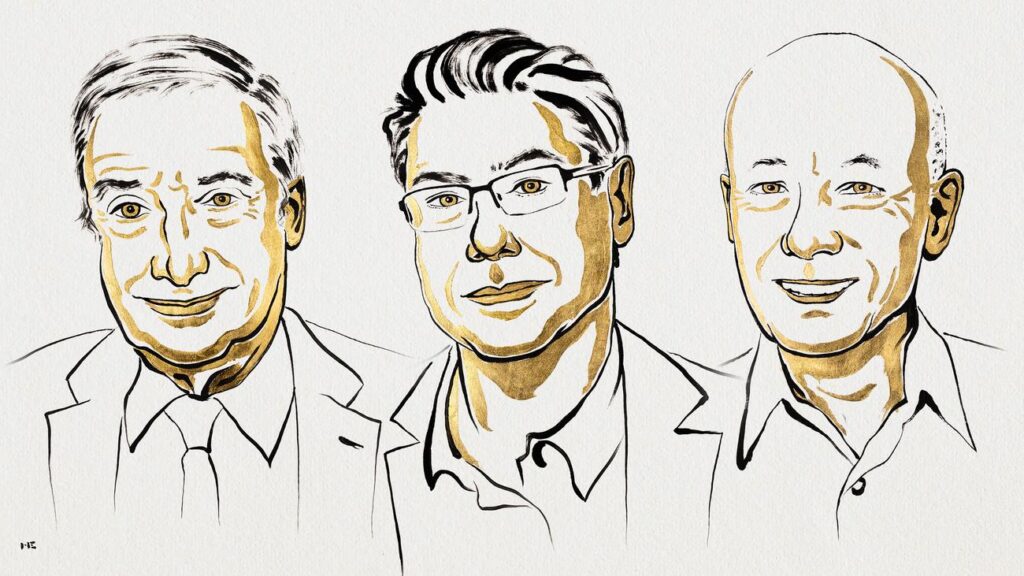

Das Konzept der kreativen Zerstörung wird mit dem höchsten Preis für Wirtschaftswissenschaften geehrt: Die Ökonomen Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt sind mit dem

diesjährigen Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet worden. Sie erhalten die Auszeichnung nach Angaben des Nobelkomitees in Stockholm für ihre Forschung zum Zusammenhang zwischen Innovation und dauerhaftem Wachstum.

In der modernen Wachstumsökonomik markiert das Konzept der „kreativen Zerstörung“ einen Wendepunkt: Innovationen treiben langfristiges Wachstum, indem sie ältere Technologien und Geschäftsmodelle verdrängen – mit tiefgreifenden Folgen für Produktivität, Wettbewerb und gesellschaftliche Anpassung. Der Franzose Philippe Aghion (69), der am University Collège de France und an der London School of Economics lehrt, und der Kanadier Peter Howitt (79), der Professor an der Northwestern University in Illinois ist, haben dieses Prinzip in ein formales, dynamisches Wachstumsmodell gegossen. Der US-israelische Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr (79), der Professor Emeritus an der Brown University ist, hat es historisch verortet und die kulturellen und institutionellen Grundlagen für dauerhafte Innovationsschübe herausgearbeitet.

Mit ihrem Econometrica-Klassiker von 1992 lieferten Aghion und Howitt das bis heute maßgebliche Modell dazu. Es zeigt, wie ein permanenter Innovationswettlauf langfristiges Wachstum erzeugt und warum Politik, Wettbewerb und Marktmacht die Innovationsdynamik stärken oder bremsen können. Demnach sind „vertikale“ Innovationen (Qualitätssprünge) die treibende Kraft. Ein zentrales Ergebnis: Die Forschungsanstrengung heute hängt antizipatorisch vom erwarteten Forschungsumfang morgen ab; die Aussicht auf zukünftige Innovationen kann aktuelle Investitionen dämpfen, weil neue Fortschritte bestehende Erträge entwerten – der Mechanismus der kreativen Zerstörung im Gleichgewicht selbst.

Historischer Blick ergänzt die Theorie umfassend

Joel Mokyr verankert kreative Zerstörung im Erfahrungsfall der Industriellen Revolution. Er unterscheidet zwischen Kultur und Institutionen und zeigt, wie ihre Wechselwirkung Unternehmertum und kontinuierliche Innovation ermöglicht. Entscheidend sind demnach Wissensflüsse, Werte wie Individualismus und die gesellschaftliche Belohnung von Anstrengung und Talent: Wo Kultur und Institutionen Innovation begünstigen, entsteht ein beständiger Strom neuer Ideen, der ganze Volkswirtschaften transformiert. Diese Sichtweise ergänzt das formale Modell, indem sie erklärt, warum manche Gesellschaften Innovationen schneller hervorbringen, übernehmen und verbreiten – und damit den Takt des Strukturwandels bestimmen.

Für die Gesellschaft bedeutet das: Nachhaltig – oder dauerhaft – im ökonomischen Sinn ist Wachstum dann, wenn es sich aus einem robusten Innovationsprozess speist, der nicht nur Erfindungen hervorbringt, sondern deren Verbreitung, Adaption und stetige Verbesserung sicherstellt. Das erfordert Rahmenbedingungen, die Unternehmertum fördern, die auch Übergänge und Umbrüche abfedern – etwa durch Bildung, Mobilität der Arbeitskräfte und Wettbewerb, der Marktmacht begrenzt, ohne den Erfindergeist zu ersticken. Auf diese Weise wird technologischer Fortschritt zur Quelle dauerhafter Produktivitätszuwächse statt bloß kurzfristiger Effekte.

Forschung hat aktuelle Tragweite

Aus Sicht des Nobelkomitees liefern diese Theorien ein geschlossenes Bild. Auf der Mikroebene braucht es Anreize, die Forschung und Unternehmertum lohnend machen. Auf der Makroebene erklärt das Modell der kreativen Zerstörung, wie solche Innovationen in eine Abfolge von langfristigem Wachstum übergehen, auch wenn es bei diesen Prozessen zu Konflikten kommen kann, etwa durch soziale Verwerfungen. In der historischen Tiefe zeigt Mokyr, wann Gesellschaften tatsächlich in einen Innovationsmodus wechseln und warum Kultur und Institutionen dafür entscheidend sind.

Im Jahr 2025, angesichts der dynamischen KI-Entwicklung, ist ihre Forschung global bedeutsam, weil sie den politischen Kompass für Technologien liefert, die Branchen und Produktivitätsmuster tiefgreifend verändern. Zugleich gibt die Theorie Aufschluss darüber, welche Leitlinien für Kultur und Institutionen wichtig sind für eine breite, sichere und inklusive Nutzung von KI über Branchen und Länder hinweg.