So ging es los: In seinen ersten zwei Wochen im Amt ist Friedrich Merz außergewöhnlich viel unterwegs. Der Doppelbesuch in Paris und

Warschau an Tag eins, die Reise nach Kyjiw, begleitet von intensiver

Telefondiplomatie, auch für die Amtseinführung des Papstes bleibt Zeit.

Geboren ist das Bild des Außenkanzlers.

Auch im Juni ist Merz auf vielen internationalen Bühnen: Er schlägt

sich gut im Oval Office, Trump begegnet er danach beim G7-Treffen in

Kanada und beim Nato-Gipfel in Den Haag. Mitte Juli, nach ersten Krisen

der Koalition und zu Beginn der Sommerpause des Bundestags, erlahmt die

Reisetätigkeit.

Scholz tritt sein Amt zu Coronazeiten an. Er reist an Tag zwei nach

Paris und Brüssel, erst zwei Tage später nach Polen. Damals ist einer

der Höhepunkte der Pandemie, es folgt die Weihnachtszeit. Auf

sechs Reisen kommt er nicht, wie Merz, nach zwölf, sondern erst nach

40 Tagen.

Es ist der sich anbahnende Krieg Russlands gegen die Ukraine, der Scholz

zum Reisenden macht. Er besucht Moskau und Kyjiw, nach Kriegsbeginn

häufen sich Krisengipfel. Und: Scholz fliegt nach Israel, was Merz in

seinen ersten hundert Tagen – und unter anderen Vorzeichen des

Gazakriegs – nicht tat.

Friedrich Merz selbst, so ist zu hören, mag

dieses Wort nicht: Außenkanzler. Weil es danach klingt, als würde er sich um

die innenpolitischen Belange nur am Rande kümmern. In rechtspopulistischen

Kreisen kursiert bereits eine zugespitzte, abfällige Version dieser Zuschreibung:

Reisekanzler Merz. Was wohl heißen soll, da tingle jemand aus Selbstzweck durch

die Welt, Hauptsache weg von den Problemen daheim.

In

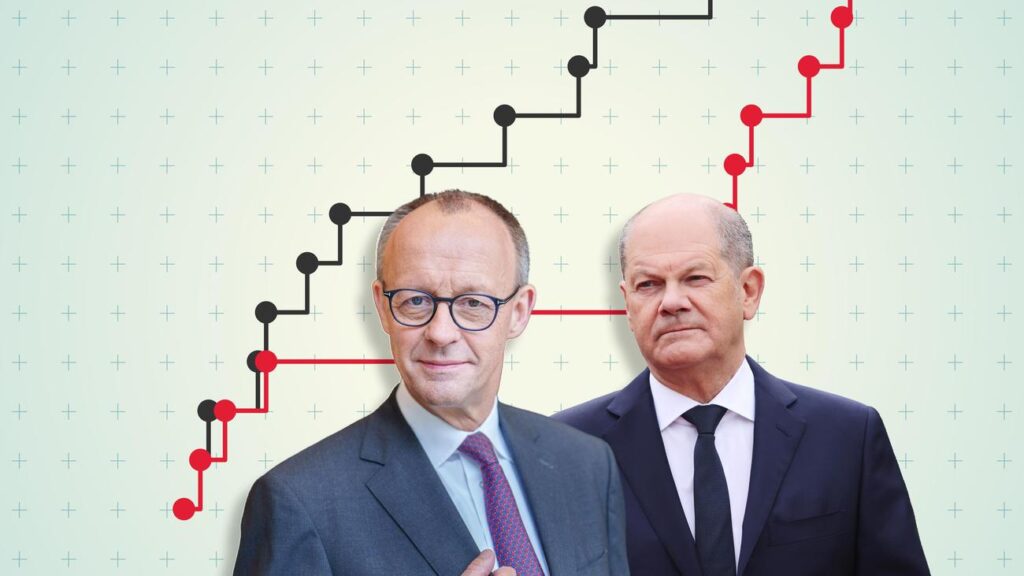

seinen ersten hundert Tagen war Friedrich Merz tatsächlich auf 14

Auslandsreisen: Er war in Paris, London und Washington, aber auch in

Tirana, Turku und Kananaskis, Kanada. Nur: Außergewöhnlich viel ist das

nicht, es ist sogar ein bisschen weniger als bei seinem Vorgänger Olaf Scholz.

Scholz kam im gleichen Zeitraum auf 15 Auslandsreisen, dabei fielen

seine ersten Wochen als Kanzler in eine der Hochphasen der

Corona-Pandemie – und obendrein in die Weihnachtszeit.

Es waren vor allem zwei zeitliche Ballungen von Merz-Reisen, die

einen anderen Eindruck vermittelt haben. Nach zwölf Tagen im Amt hatte

er bereits sechs Auslandsreisen auf dem Konto, darunter den Doppelbesuch

in Paris und Warschau an Tag eins – ein Symbol, mit dem sich Merz

bewusst von Vorgänger Scholz absetzen wollte, dem er Sprachlosigkeit gegenüber dem Nachbarn Polen vorgeworfen hatte. Schon an

Tag drei war Merz dann mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem

britischen Premier Keir Starmer in Kyjiw – auch das eine Absetzbewegung

zu Scholz. Um eine enge und gute Beziehung zur ukrainischen Führung war Merz schon früh bemüht. Nach dem Kriegsausbruch 2022 besuchte er als

Oppositionsführer Kyjiw einige Wochen früher als der damalige

Bundeskanzler.

Begleitet war der Trip von Telefondiplomatie der

Europäer mit Donald Trump, die Fotos des frisch gewählten Merz in Kyjiw,

übers Telefon gebeugt, verfingen. Geboren war das Bild des Außenkanzlers. Anfang Juni, nach vier Wochen im Amt, war Merz bei Trump

im Weißen Haus, die außenpolitische Feuerprobe seiner Amtszeit. Er

bestand sie, verzichtete auf Dolmetscher, beeindruckte Trump mit seinem

sicheren Englisch. Kurz darauf traf er ihn beim G7-Treffen in Kanada und

beim Nato-Gipfel in Den Haag. Dann erlahmte seine Reisetätigkeit – seit kurz nach dem Beginn der parlamentarischen Sommerpause und dem Eklat um die

Richterwahl Mitte Juli war er beruflich nicht mehr im Ausland unterwegs.

Tatsächlich hat Merz bereits als Kanzlerkandidat und in der Zeit

zwischen Bundestagswahl und Amtsantritt selbst die Außenpolitik zu einer

seiner Prioritäten erklärt – und von Anfang an einen Führungsanspruch

in Europa angemeldet. Die Kriege in Gaza und der Ukraine prägen seine

ersten hundert Tage im Amt, auch in diesen Tagen ist es wieder so. Selbst wenn er Israel als Kanzler nicht besucht hat, spielt das Thema in vielen

Telefonaten und in vielen Besprechungen im Kanzleramt eine

große Rolle. Insofern stimmt das schon: Außenkanzler.

Und neben

der Weltlage und Merz‘ Führungsanspruch sind es auch scheinbare

Nebensächlichkeiten, wie das souveräne Auftreten auf Englisch, die Merz

helfen, das Image mit Leben zu füllen. Sein Vorgänger wirkte auf der großen

Weltbühne unsicherer.

Scholz‘ Anspruch war zudem ein anderer. Zu

seinem Amtsantritt stand die Bekämpfung der Pandemie im Zentrum der

Aufmerksamkeit. Erst als sich abzeichnete, dass Russland die Ukraine

überfallen könnte, rückte bei Scholz das Internationale ins Zentrum.

Binnen acht Tagen reiste er im Februar 2022 nach Washington, D. C. zu Präsident

Joe Biden, nach Moskau und nach Kyjiw. Nach Kriegsausbruch standen

mehrere Sondergipfel in Europa an.

Es ist also der Krieg in der Ukraine, der beide Kanzler in ihren ersten hundert Tagen geprägt hat, wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Scholz musste die Warnungen der Geheimdienste vor einer Invasion einschätzen, stand unter großem Druck der Verbündeten, die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen – was die Bundesregierung am Vorabend der Invasion dann auch tat. In dieser Zeit war die Kritik laut, dass Scholz bei den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen abtauche („Wo ist Scholz?“). Nach dem russischen Überfall musste er dann in kürzester Zeit erkennen, dass es im Rahmen der von ihm diagnostizierten Zeitenwende eine Ertüchtigung der Bundeswehr und Waffenlieferungen an die Ukraine brauchte, was eine dramatische Umkehr der bisherigen Politik bedeutete. Bei alldem musste Scholz seine SPD mitnehmen, in der für weite Teile enge Verbindungen nach Russland zum Selbstverständnis gehörten.

Wo Scholz die engstmögliche Abstimmung mit US-Präsidenten Biden suchte, muss Merz damit umgehen, dass Trump die Partnerschaft mit den USA und die amerikanischen Sicherheitsversprechen erschüttert hat und, wie in diesen Tagen, einen Ausgleich mit Wladimir Putin zu suchen scheint. Europa selbst muss seine Sicherheit stärker in die eigene Hand nehmen und für das Überleben der Ukraine einstehen. Auch in seiner Partei ist das Selbstverständnis angekratzt – die enge Westbindung ist für die Union konstitutiv, nirgendwo ist der Schock über Trumps Abkehr vom Transatlantischen größer als bei CDU und CSU.

Immer wieder hat Friedrich Merz viel Energie darauf verwandt, Donald Trump auf die Seite der Europäer zu ziehen, von den ersten Amtstagen bis zu dieser Woche, in der er mit Trump vor dessen Treffen mit Putin telefoniert und ein virtuelles Treffen organisiert hat. Bislang war der Erfolg überschaubar.

Gemein ist den sehr unterschiedlichen Kanzlern Merz und Scholz, dass die außenpolitischen Herausforderungen kaum von der Innenpolitik zu trennen sind. Der russische Überfall auf die Ukraine bedeutete für Scholz, nicht nur sehr viel Geld für Waffen und Ausrüstung aufzutreiben, sondern die Bürger von einer hohen Inflation zu entlasten sowie einen drohenden Gasmangel zu verhindern. Bei Merz folgte aus der außenpolitischen Analyse eine beispiellose Neuverschuldung für Bundeswehr und Infrastruktur. Und die Zölle Trumps behindern die wirtschaftliche Erholung Deutschlands. Auch in der Israelpolitik wird in diesen Wochen deutlich, wie sehr innen- und außenpolitische Erwägungen verschränkt sind.

Heißt: Wie viel ein Außenkanzler auch unterwegs sein mag, die Probleme daheim reisen meist mit.