Klingt doch erst mal gut, oder? Mehr Inhalt zum selben Preis. Wer würde da protestieren? Ist schließlich beim Müsli im Supermarkt, das der Hersteller mit einer Jetzt-mit-zehn-Prozent-extra-Packung bewirbt, auch ein gern genommenes Geschenk. Warum also meckern über die plötzlich noch viel längeren Nachspielzeiten in den Fußball-Bundesligen?

Zumal der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gut begründen kann, wie sie zustande kommen. Auf Wunsch der Klubs wurde nach einer einheitlichen Regelung gesucht. Nun gibt es für Tore und Auswechslungen je 30 Sekunden extra, dazu stoppt ein Assistent die Zeit bei Verletzungen, Videobeweis-Einsätzen und Unterbrechungen aufgrund äußerer Einflüsse wie Pyrotechnik oder Gewitter. Auch das wird angehängt.

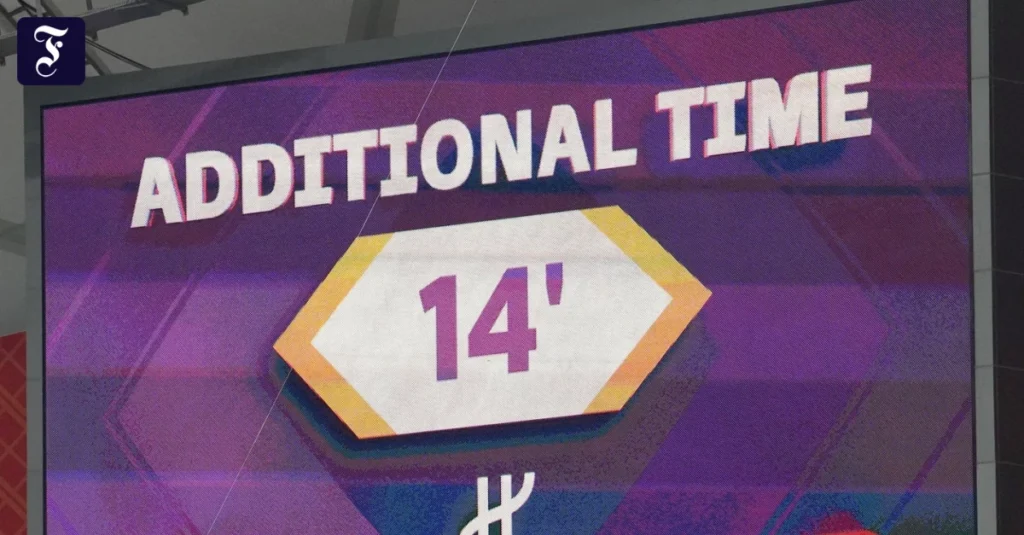

Das Problem an der Sache, das zeigten bereits die ersten Spieltage in Liga zwei: In der Praxis passt die so errechnete Summe nicht zum Eindruck der Beobachter und Protagonisten. Zehn Minuten Nachspielzeit beim 5:1 von Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf ließen nicht nur den TV-Kommentator Torsten Mattuschka hörbar fassungslos zurück. Gar zwölf Minuten beim 1:0 des 1. FC Kaiserslautern gegen Schalke 04 erzürnten die Zuschauer nicht nur, weil sie dadurch länger um den Sieg ihrer Mannschaft fürchten mussten.

Der DFB kann es allein nicht ändern

Nun können der DFB und seine Unparteiischen daran erst einmal wenig ändern. Sie sind an das Regelwerk des Weltverbands gebunden, entscheidend ist deshalb das berühmt-berüchtigte Regelhüter-Gremium IFAB. Einflussmöglichkeiten auf dieses hätte der Verband allerdings schon. Dafür müsste zunächst ein Problembewusstsein bestehen.

DFB-Schiedsrichterchef Knut Kircher sagte nun zwar, dass es Überlegungen, einen Zeitnehmer einzuführen, „schon auch“ gebe. Doch bislang scheint es, als wäre der Fußball auch in Sachen Nachspielzeit aus Überzeugung auf einem Sonderweg unterwegs im Vergleich zu quasi allen anderen populären Mannschaftssportarten. Ganz ähnlich wie beim Videobeweis, bei dem er als Einziger auf ein System ganz ohne „Challenge“ setzt. Den Regelhütern ist aus unerfindlichen Gründen heilig, dass die Uhr immer weiterläuft, sobald sie einmal gestartet wurde. Das gilt sogar dann, wenn die Mannschaften das Feld verlassen müssen und erst nach einer langen Unterbrechung weiterspielen.

Mit einer Ausnahme: Im Stadion bleibt die Uhr auf der Anzeigetafel nach 90 Minuten stehen. Wer nicht selbst mitstoppt, muss sich dann auf sein Gefühl verlassen, wann es Zeit für den Abpfiff wäre. Das führt dann zu einem Phänomen, das im Supermarkt nicht auftritt: dass die Leute unzufrieden werden, wenn sie mehr für ihr Geld bekommen. Warum man es darauf anlegt, ist nicht nachzuvollziehen.