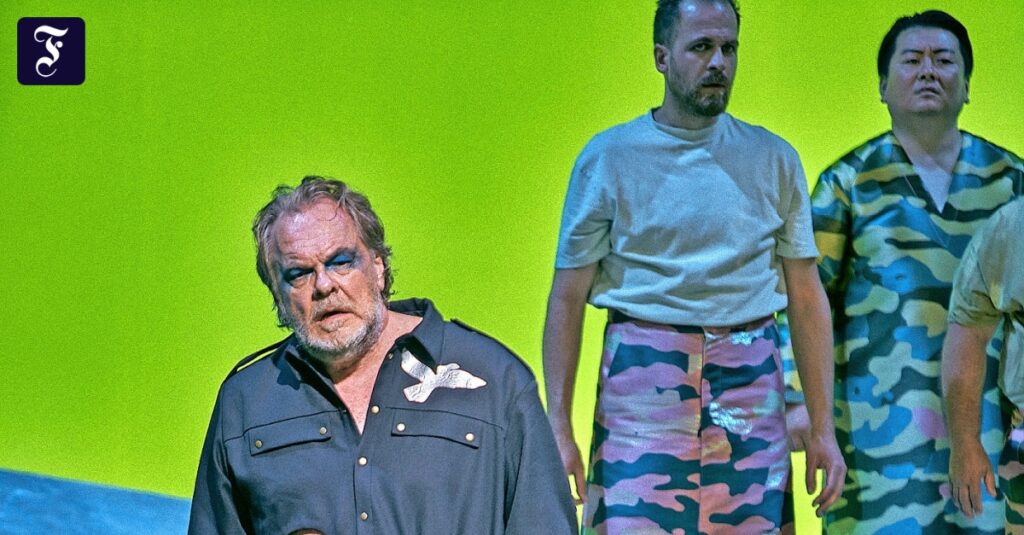

Im dritten Jahr der „Parsifal“-Inszenierung von Jay Scheib bei den Bayreuther Festspielen hat Michael Volle die Partie des Amfortas übernommen. Volle gab vor achtzehn Jahren sein Hügeldebüt als Beckmesser, war über vier Spielzeiten der gefeierte Hans Sachs und zuletzt der Holländer. Den heilig-verfluchten König des Bühnenweihfestspiels hat er in Bayreuth schon einmal, 2021, in einer konzertanten Aufführung gesungen. In diesem Stück tritt der König nicht auf, denn er wird von Knappen getragen, nicht in einer Sänfte oder auf einem Thron, sondern auf seinem „Siechbett“.

Mit seinen ersten Worten befiehlt Amfortas seinen Trägern, nachdem er ihnen gedankt hat, „ein wenig Rast“, und in präziser Entsprechung gibt Richard Wagners Regieanweisung an, dass er sich bei diesen Worten nur „ein wenig erhoben“ hat. Für jede bis zum Ende ausgeführte Bewegung ist sein Schmerz zu groß. Ein wenig Rast ist eine Pause, die von vornherein im Zeichen des Endes steht.

Kein Urlaub ohne Antrag! <span style=“display:none“> </span>

Über die Wirkung der vorübergehenden Erfrischung in der Morgenluft singt der Kranke: „Es staunt das Weh.“ Dieser Vers taugt selbst zum Gegenstand des Staunens, weil er einen anspruchsvollen seelenärztlichen Befund verdichtet. Der Schmerz ist nicht betäubt, sondern im Gegenteil zu einem Bewusstsein davon erwacht, dass er für einen Moment in den Hintergrund getreten ist, obwohl das undenkbar scheint. Michael Volle ist begabt mit einem Organ für den Ausdruck von Emotionen, deren Intensität eine kognitive Qualität annimmt. Seine Stimme ist in der Anlage weich, sodass ihr raumgreifender Gestus etwas von der Haltung eines Forschers behält.

Abrupt unterbricht Amfortas die Selbsterkundung, als er hört, dass der Ritter, der ihn mit Placebo-Naturmedikamenten versorgt, sich schon wieder entfernt hat, ohne auf den königlichen Befehl zu warten: „Ohn Urlaub!“ Als wäre der Schmerz plötzlich weg und nur der Laut noch übrig und zu bloßer Stärke gesteigert, wird die kurze Phrase aus Volles Mund zur Hülle einer Majestät, die nach außen intakt dasteht, aber sich im Juristischen erschöpft, als Vollbesitz der Amtsgewalt.

Kein Urlaub ohne Antrag! Rudimente höfischen Gehabes bereiten durch Ablenkung, als vertraute monarchische Attribute gleich dem Krönchen eines Briefmarkenkönigs, auf den Schock der Offenbarung eines ganz anderen Begriffs von christlichem Königtum vor, dem Volle im gleichen Aufzug im Ritual der Gralsenthüllung erschütternd Gestalt gibt. Amfortas ist ein König, der seine Handlungsmacht nicht auf einen zweiten Körper übertragen kann: Ihn zerreißt seine Integrität.

Nicht Exzess ist die erotische Verheißung

Die Prozession der Ritter, die Amfortas assistieren, hat der Regisseur im Stil eines Historiengemäldes arrangiert: Wie an den Iden des März die Mörderdolche in sämtlichen Senatorenhänden zucken, haben alle Gralsritter ihre Hände ausgefahren, nur in entgegengesetzter Absicht, im vergeblichen Versuch, ihren König zu stützen. Ein Aussetzen des Rituals kommt nicht in Betracht: Dem Ernstfall der Mitleidsethik ist die auf diese Ethik gegründete Gemeinschaft nicht gewachsen, obwohl sie die Gebote ernst nimmt.

Die Auflösung des Dilemmas muss von außen kommen, durch den religiösen Reformer Parsifal. Gurnemanz, der Oberwächter des kulturellen Gedächtnisses im Orden, zitiert die Verheißung der Ankunft des Retters, unmittelbar bevor er, zunächst unerkannt, tatsächlich erscheint. „Durch Mitleid wissend“: Georg Zeppenfeld legt in diesen Spruch keinen Hauch eines schwärmerischen Tons, sondern unüberbietbare Klarheit. Denn Gurnemanz fungiert gegenüber den Knappen und dem Theaterpublikum als Zeuge; alles kommt darauf an, die Worte unversehrt zu tradieren, die als „hell erschauter Wortezeichen Male“ bezeichnet werden, wodurch die gehörte Vision mit der Wunde des Amfortas verglichen wird. Gurnemanz hat zuvor, als Amfortas selbst die Weissagung anführte, sie als Zeugnis ihres königlichen Empfängers qualifiziert und beglaubigt: „War’s nicht so? – Uns sagtest du es so.“

Zeppenfeld hat eine schlanke Stimme, ist nicht in Gefahr, das sentimentale Bild von Gurnemanz als gemütlichem Mönchsonkel zu bedienen. Seine Gestaltungskunst bewährt sich in der Objektivität des von Amts wegen bestellten Zeugen, die man sich auf der Innenseite der Figur als etwas Aktives vorstellen muss, einen Vorgang der Sammlung. Berückend ist vor dem so entworfenen Persönlichkeitshintergrund dann in der ersten Szene des dritten Aufzugs Zeppenfelds Ausbruch an Innigkeit, als ihn bei der Begegnung mit Kundry in der Szenerie der Hoffnungslosigkeit der Gedanke einer quasi-naturreligiösen Selbstwirksamkeit des Jahreslaufs heimsucht, die Spekulation, dass die entlaufene Gralsbotin nur deshalb eine andere Gangart an den Tag legt, weil der Tag im liturgischen Kalender als Karfreitag ausgewiesen ist.

Die Liebesprobe im zweiten Aufzug gestaltet Ekaterina Gubanova ausgesprochen melodiös: Nicht Exzess ist die erotische Verheißung, sondern Geläufigkeit. Auch Tobias Kehrer (Titurel), Jordan Shanahan (Klingsor) und Andreas Schager in der Titelpartie gefallen, wenn man über Schagers verschliffene Einsätze hinweghört. Das Bühnenbild von Mimi Lien ist im ersten Aufzug ein Rundbau aus dem Wieland-Wagner-Museum. Im dritten Aufzug wird der Strahlenrundleuchter aus dem ins Giftige umgekippten Teich geborgen und wieder am Himmel befestigt, aber diese Operation symbolischer Restauration läutet keine Naturrechtsrenaissance ein, obwohl das ergänzende Bildprogramm für den kleinen Teil der mit Augmented-Reality-Brillen ausgerüsteten Zuschauer nun auch christliche Passionssymbole wie Lamm und Granatapfel liefert.

Der Karfreitagszauber ist ein instabiler und gleichwohl tröstlicher Zustand, dank dem Dirigenten Pablo Heras-Casado: Eine Welt der Übergänge, der ständigen Vermittlung von Tempoveränderungen und Motivwiederholungen, verspricht eine Fülle Rast.