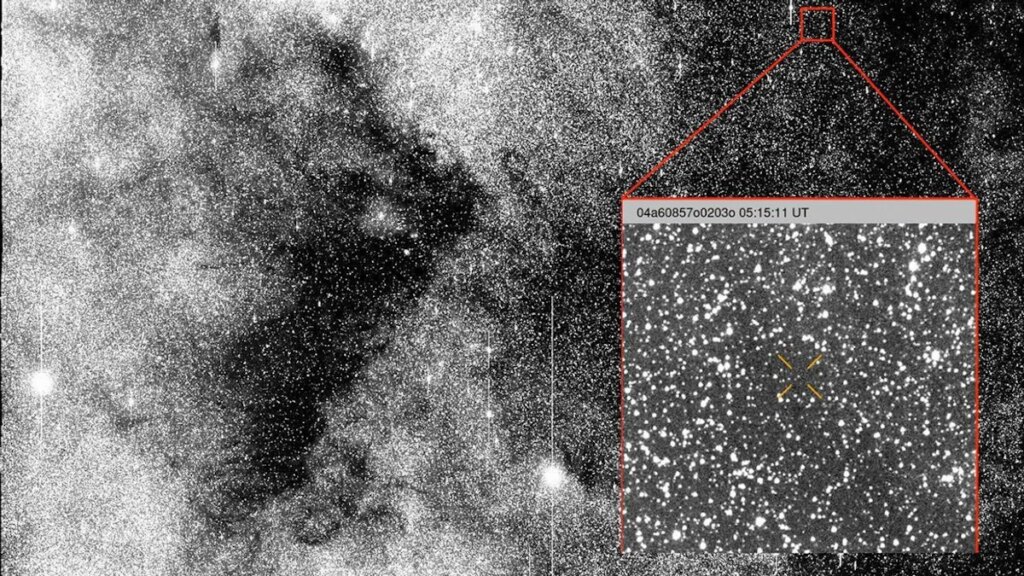

„Eine riesengroße Gelegenheit, mehr über das Universum zu lernen“, nennt es Richard Moissl, Leiter des Planetary Defense Office der Europäischen Weltraumorganisation Esa: Die Rede ist vom dritten jemals beobachteten interstellaren Objekt im Sonnensystem. Entdeckt hat ihn das Teleskop „Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System“ (ATLAS) in Río Hurtado, Chile, am 1. Juli. Der Komet wurde nach dem Teleskop 3I/ATLAS genannt.

„Aktuell befindet sich der Komet circa 4,5 astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt“, erklärt Moissl. Eine AE entspricht der mittleren Entfernung zwischen Erde und Sonne, 4,5 davon sind rund 670 Millionen Kilometer. Damit befindet sich das Objekt innerhalb der Bahn des Jupiters, aber noch jenseits von einem breiten Ring, in dem sich im Sonnensystem die Asteroiden häufen, dem Asteroidengürtel.

In den kommenden Wochen wird 3I/ATLAS diesen Asteroidengürtel hinter sich lassen und seine Reise durch das innere Sonnensystem beginnen. Gegen den 30. Oktober erreicht der Komet dann mit rund 200 Millionen Kilometer Entfernung den sonnennächsten Punkt. Zu diesem Zeitpunkt wird er sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Erde befinden und dann das Sonnensystem wieder verlassen, so der Wissenschaftler. Die Gefahr einer Kollision mit der Erde oder dem Mars bestehe nicht.

Laut einer ersten wissenschaftlichen Vorabveröffentlichung, die noch nicht von Fachkollegen begutachtet wurde, bewegt sich 3I/ATLAS mit rund 60 Kilometern pro Sekunde und weist eine Bahnexzentrizität von rund 6,2 auf. Beides sind wichtige Kenngrößen, mit denen Astronomen feststellen können, ob ein Objekt interstellaren Ursprungs ist.

„Wenn die Geschwindigkeit höher ist als die Fluchtgeschwindigkeit des Sonnensystems, dann können wir daraus schließen, dass ein Objekt interstellar ist“, erklärt Moissl. Die Fluchtgeschwindigkeit des Sonnensystems beträgt bei Start im Erdorbit rund 42 Kilometer pro Sekunde, weiter draußen ist sie geringer. Wenn ein Objekt diese Geschwindigkeit überschreitet, ist die Gravitation der Sonne nicht stark genug, um es einzufangen und auf eine geschlossene Bahn zu lenken.

Das Objekt stammt aus dem interstellaren Raum und kehrt dorthin zurück

Hinzu kommt die gemessene Geometrie der Bahn. Denn nach dem ersten Keplerschen Gesetz können Himmelskörper, die dauerhaft die Sonne umrunden, dies nur auf elliptischen Bahnen tun. Wie stark eine Ellipse von der Kreisform abweicht, beschreibt die Exzentrizität. Eine Exzentrizität von null bedeutet eine perfekte Kreisbahn; je größer der Wert, desto mehr streckt sich die Ellipse. Ab einem Wert von eins schließt sich die Ellipse jedoch nicht mehr, dann spricht man von einer hyperbolischen Bahn. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Das Objekt stammt aus dem interstellaren Raum, schaut ein einziges Mal bei der Sonne vorbei und verschwindet dann wieder in den Tiefen des Alls.

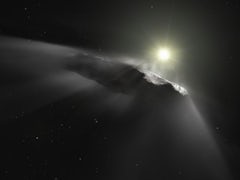

:ʻOumuamua war wohl kein Raumschiff

Der rätselhafte interstellare Himmelskörper zog durch das Sonnensystem und beschleunigte dabei. Doch Forscher liefern nun eine Erklärung, die ohne Außerirdische auskommt.

Für die Forscher ist 3I/ATLAS in mehrerlei Hinsicht anders als die beiden vorangegangenen interstellaren Sichtungen – das zigarrenförmige Objekt ʻOumuamua, das 2017 vorbeikam, und der Komet Borisov von 2019. „Zum einen ist er deutlich heller und zeigt bereits Anzeichen von Aktivität“, sagt Moissl. Das bedeutet, er stößt Gas und Staub aus, weshalb 3I/ATLAS eindeutig als Komet eingestuft wird.

Zum anderen gehen Moissl und seine Kollegen davon aus, dass er deutlich größer ist. Noch weiß man zwar nicht viel über Form oder Zusammensetzung des Kometen. Erste Schätzungen zur Größe liegen jedoch bei 10 bis 20 Kilometer Durchmesser; ʻOumuamua war nur wenige Hundert Meter lang. Außerdem wurde er – im Gegensatz zu den beiden anderen – schon auf dem Weg ins Sonnensystem entdeckt. Durch die frühzeitige Entdeckung sind die Wissenschaftler in der Lage, das Objekt lange zu verfolgen, bis ins nächste Jahr hinein.

„Wenn wir verstehen wollen, woraus unser Sonnensystem ursprünglich bestand, stoßen wir schnell an Grenzen – zumindest im inneren Sonnensystem“, sagt Moissl. Dort, wo Erde, Mars und ihre Nachbarn kreisen, habe sich das Material seit Milliarden Jahren verändert: Es wurde durch Sonnenstrahlung erhitzt, durch Einschläge umgeformt und durch chemische Prozesse mehrfach überprägt. „Was wir heute sehen, ist gewissermaßen der fertige Kuchen – die Rohzutaten sind kaum noch erkennbar.“

Anders sieht es bei Kometen aus, besonders denen aus den äußeren, kalten Regionen des Sonnensystems oder sogar wie 3I/ATLAS aus anderen Sternensystemen, meint Moissl. Diese Himmelskörper kommen aus „kosmischen Tiefkühltruhen“: Sie haben ihr ursprüngliches Material aus längst vergangenen Zeiten weitgehend unverändert bewahrt. Der jüngste interstellare Besucher bietet nun die außergewöhnliche Chance, solch ein ursprüngliches Objekt über längere Zeit zu beobachten – und damit indirekt in die Frühgeschichte nicht nur unseres, sondern auch anderer Planetensysteme zu blicken.

3I/ATLAS wird derzeit intensiv mit bodengebundenen Teleskopen beobachtet. Dabei lassen sich vor allem die Gas- und Staubwolken rund um den Kometenkern analysieren – doch der Himmelskörper selbst bleibt aus dieser Distanz nur ein Lichtpunkt. Eine Raumsonde, die ihn direkt untersuchen könnte, wäre zwar wissenschaftlich ideal, ist aber nicht mehr realisierbar: Für einen Start ist es zu spät, der Komet ist zu schnell.

Genau für solche Fälle plant die Europäische Weltraumorganisation Esa die Mission Comet Interceptor, die 2029 starten soll. Die Sonde soll zunächst im All „auf der Lauer liegen“ – und bei Entdeckung eines neu auftauchenden Kometen oder interstellaren Objekts schnell Kurs aufnehmen. Ziel ist ein naher Vorbeiflug, bei dem aus kurzer Distanz Daten gesammelt werden könnten.